営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

「営業代行にかけた費用、本当に成果につながっているのか?」

短期的なコスト面だけを見て判断すると、真の費用対効果を見落としてしまうリスクがあります。

・営業代行の費用対効果を測る5つの指標(ROI・LTV・CVR)

・営業代行の費用対効果を計測する7つの方法(CRM連携・KPI管理・チャネル比較)

・営業代行の費用対効果を高めるための3つの方法(成果報酬型・リード育成・情報共有)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

営業代行における「費用対効果」とは

営業代行の費用対効果とは、「支払ったコストに対して、どれだけ成果(売上・商談・顧客)を生み出せたか」を示す考え方です。

たとえば月30万円を支払い、10件の商談を獲得。そのうち2件が1件50万円の契約に繋がれば、売上100万円。

投資した金額を上回る利益が出ていれば、費用対効果は高いと言えます。

重要なのは「安さ」ではなく「結果に繋がる確率」。

リードの質や商談化率まで数値で確認し、「成果に直結する投資」になっているかを見極めることが大切です。

営業代行の費用対効果(目安)

|

タイプ |

月額費用の目安 |

主な対応範囲 |

効果の特徴 |

|

リード獲得特化型 |

10〜20万円 |

テレアポ・メール送信中心 |

商談数の底上げ |

|

商談創出型 |

30〜50万円 |

アポ+トーク改善・分析 |

成約率アップ |

|

クロージング型 |

50〜100万円以上 |

提案〜受注まで代行 |

売上・利益拡大 |

たとえば「リードが足りない」なら低コスト型、「商談は多いが決まらない」なら成果重視型が向いています。

費用をかけるほど、再現性のある売上づくりが可能になります。

営業代行を依頼する際の費用相場シミュレーション

営業代行を検討する際に、最も気になるのが「結局いくらかかるのか?」という点です。

しかし実際のところ、営業代行の費用は 料金形態や依頼内容によって大きく変動 します。

ここでは代表的な料金体系ごとの相場を整理しながら、実際のシミュレーション例 を交えて分かりやすく解説します。

営業代行の主な料金形態(早見表)

営業代行の料金体系は、大きく4つに分類されます。

「どんな目的で依頼するか」によって、選ぶべき形態が変わります。

|

料金形態 |

相場 |

向いているケース |

|

固定報酬型 |

月50〜80万円 |

専門商材・BtoBなど継続的営業 |

|

成果報酬型 |

1アポ1〜3万円/売上の30〜50% |

短期間で結果を出したい場合 |

|

複合型 |

月10〜30万円+成果報酬 |

リスクを抑えつつ成果も重視 |

|

フリーランス委託 |

月10〜50万円 or 時給1,500〜4,000円 |

小規模・スポット依頼 |

料金形態ごとの特徴と費用シミュレーション

① 固定報酬型

相場:月額50万〜80万円

固定報酬型は、営業活動全般をまるごと任せたい場合に向いています。

リードリスト作成からアポイント獲得、商談、受注フォローまでを一括で代行してくれるケースが多く、

自社に営業リソースがない企業 に人気です。

シミュレーション例

- 営業代行1名 × 月70万円 × 3ヶ月

→ 合計 210万円

新規商談を月15件ずつ創出できれば、1件あたり約1.5万円 のコスト感となります。

② 成果報酬型

相場:1アポあたり1〜3万円/成約の30〜50%

成果に応じて支払う方式で、費用リスクを抑えたい場合に有効です。

ただし「数を稼ぐ」ことが目的化されると、リードの質が下がる可能性があるため注意が必要です。

シミュレーション例

- 1アポ単価2万円 × 月20件 = 40万円/月

- もしそのうち2件が成約し、1件あたり50万円の売上なら

→ 売上100万円に対して費用40万円 → 利益率60%前後

短期的な成果検証には最適ですが、長期的に安定した営業基盤を作るには不向き です。

③ 複合型(固定+成果報酬)

相場:月10〜30万円+成果報酬

固定費を抑えつつ成果にも連動する、最もバランスの取れた形態です。

初期段階でリスクを減らしながら、営業活動を継続できるのがメリットです。

シミュレーション例

- 月額20万円+1アポ2万円 × 月10件

→ 月40万円前後

成果に応じて支出が変動するため、スタートアップや新規事業立ち上げに向いています。

④ フリーランス営業代行

相場:時給1,500〜4,000円/月10〜50万円

個人の営業経験者に業務委託で依頼するタイプです。

ピンポイントで「テレアポだけ」「商談だけ」などをお願いできるため、

小規模な営業サポートやテスト施策 に適しています。

シミュレーション例

- 月40時間 × 時給3,000円 = 12万円

部分的にサポートを依頼するならコスパの良い選択肢です。

ただし、安定稼働にはコミュニケーションコストがかかる点も踏まえて検討をすることをオススメいたします。

費用シミュレーションの進め方(実践編)

営業代行を検討する際は、以下の流れで具体的な費用を試算すると失敗しにくくなります。

1.目的と成果指標を決める

「アポ獲得数」「受注件数」「売上」など、ゴールを明確にする。

目標が明確でないと、無駄な費用が発生しやすくなります。

2.商材の難易度を見極める

単価・業界・意思決定プロセスによって費用相場は変わります。

たとえば、高単価BtoB商材なら固定型、BtoCなら成果報酬型 が基本です。

3.複数社に見積もりを依頼する

最低でも3社以上から見積もりを取り、

「費用だけでなくリードの質・担当者の経験・提案内容」も比較しましょう。

4.費用対効果(ROI)を試算する

営業代行費用 ÷ 想定売上 = ROI

おおよそ ROIが2倍以上 を目安にすれば、投資として妥当か判断しやすくなります。

数字だけでなく「リードの質」も見る

営業代行の費用は、月10万円〜80万円以上 と幅があります。

重要なのは「どの料金形態が自社の目的と合っているか」を明確にし、

複数社から見積もりを取りながら 費用対効果をシミュレーションすること です。

数字の安さだけで選ぶのではなく、

「どんな見込み客にアプローチできるか」「担当者の質」「対応範囲」まで総合的に判断しましょう。

それが、失敗しない営業代行選びの一番のコツです。

営業代行の費用対効果を測る5つの指標

「CPA(顧客獲得単価)」で費用対成果を数値化する

CPAは「1件の顧客を獲得するために、実際にいくら使ったのか」を示す指標です。

営業代行の成果を正しく見極めるには、この数字を「感覚ではなくデータ」で把握することが欠かせません。

費用を単に合計で見るのではなく、顧客1件あたりの投資額を算出することで、どの施策が利益を生んでいるかが一目でわかります。

具体的には、

・「月ごとのリード数と費用」を照らし合わせて算出する

・「広告チャネル別のCPA」を比較して無駄を削る

・「成約率が高いターゲット層」に集中投資する

このように、CPAを定点観測することで、営業活動の“費用対成果”を明確にし、次の一手を戦略的に判断できるようになります。

「CVR(商談化率)」を追うことでボトルネックを発見する

CVRとは「獲得したリードのうち、どれだけが商談まで進んだか」を示す指標です。

営業代行の真価は“リード数”ではなく、“どれだけ商談につなげられたか”で測るべきです。

CVRを細かく追えば、どの段階で顧客が離脱しているのかを具体的に特定できます。

具体的には、

・「初回架電から商談設定までの割合」を追う

・「担当者別CVR」を比較して改善点を見つける

・「トークスクリプト別の成果差」を分析する

このように、CVRを活用することで、“量”ではなく“質”を高める営業改善が可能になります。

「LTV(顧客生涯価値)」で長期的な利益を測定する

LTV(顧客生涯価値)は、「1人の顧客が生涯にわたって自社にもたらす利益」を数値化した指標です。

短期的な売上だけを追うと、契約後の関係が途切れやすく、結果的に利益を失うことになります。

営業代行を評価する際は、受注件数よりも「顧客とどれだけ長く付き合えるか」を見ることが重要です。

契約期間・リピート率・アップセル率を定期的に分析し、長期的な収益構造を把握しましょう。

- 「リピート率を上げるための定期フォローを実施する」

- 「アップセル提案で平均単価を引き上げる」

- 「契約後の顧客満足度を数値で管理する」

このように、LTVを基準に営業戦略を組み立てることで、「売上の安定化と利益の最大化」を同時に実現することができます。

「成約スピード」を分析して稼働効率を最大化する

成約スピードとは、「初回接点から契約までにかかる時間」を指します。

営業代行においてこの指標を追うことで、ボトルネックの特定と、稼働効率の改善が可能になります。

スピードが遅いほど人件費やリードコストが膨らみ、ROIが下がるため、短縮の仕組み化が重要です。

商談データを時系列で可視化し、各フェーズごとの停滞要因を把握することが鍵となります。

- 「初回接触から商談設定までの平均日数を短縮する」

- 「見込み客の温度感に合わせた即時フォローを実施する」

- 「決裁者への早期アクセスを標準化する」

このように、成約スピードを継続的に改善することで、限られたリソースで最大の成果を出す営業体制を築くことができます。

「ROI(投資対効果)」で全体最適の判断ができるようにする

ROI(Return on Investment)は、「投資したコストに対して得られた利益」を示す指標です。

営業代行の成果を客観的に判断するためには、単発の売上ではなく、ROIを基準に全体最適を考える必要があります。

広告費、営業人件費、ツール利用料などの「総投資額」を正確に把握し、それに対する利益を数値化することが重要です。

- 「案件単価と獲得コストの比率を可視化する」

- 「ROIが高い業種・商材を優先してリソース配分する」

- 「短期利益より中長期の収益貢献を重視する」

このように、ROIを軸に判断することで、感覚的な意思決定ではなく、「データに基づく最適な営業投資」ができるようになります。

営業代行の費用対効果を計測する7つの方法

「商談数×成約率」でシンプルに成果を可視化する

営業代行の成果を測る上で、最もシンプルで分かりやすいのが「商談数×成約率」の考え方です。

数字の掛け合わせで見えるのは、行動量と質のバランスです。

商談数が多くても、成約率が低ければ利益は伸びません。

逆に商談数が少なくても、質の高い商談が多ければ十分な成果につながります。

ポイントは「どの商談が成約に近かったのか」を見極めること。

これにより、営業代行の“本当の貢献度”が浮かび上がります。

|

項目 |

やり方の例 |

|

商談数の把握 |

CRMで「日別・担当者別」に商談件数を自動集計する。 |

|

成約率の算出 |

各商談の「提案数→受注数」を月次で可視化する。 |

|

改善施策の設定 |

成約率が高い商談の「共通キーワード」を抽出する。 |

このように、「商談数×成約率」で見えるのは“売れる仕組みの現在地”です。

数字を追うだけでなく、数字の“意味”を読み取ることが鍵になります。

「コールログ分析」でトーク精度を数値的に改善する

営業代行における「コールログ分析」は、単なる振り返りではなく、“会話の質”を見える化する強力な手段です。

声のトーン、話すスピード、相手の反応タイミングなど、感覚的な要素を数字で捉えることで、改善点が明確になります。

ポイントは「何を話したか」ではなく、「どの瞬間に相手の反応が変わったか」を追うことです。

それにより、成約率を押し上げる“再現性のあるトークパターン”が浮かび上がります。

|

項目 |

やり方の例 |

|

成功トークの抽出 |

成約率の高い営業の「話し出しの一文」を分析する。 |

|

失注要因の発見 |

相手の沈黙が増える「質問パート」を特定する。 |

|

改善サイクル化 |

毎週の会議で「トーク修正点」を共有し実践する。 |

このように、コールログは“改善の宝庫”です。

聞き返すことで、自分のトークを「客観的に磨く」習慣が自然と身につきます。

「営業活動のKPI管理」で進捗をリアルタイムに把握する

営業代行の費用対効果を見極めるうえで、最も重要なのが「数字の見える化」です。

KPI管理を導入することで、行動と結果の因果関係をリアルタイムでつかみやすくなります。

ポイントは、「成果」だけでなく「過程」を測ることです。たとえば「商談件数」や「初回接触率」などを定点で追うことで、改善点を早期に発見できます。

営業代行会社と連携し、データを毎週レビューするだけでも、目標達成の精度は格段に上がります。

|

項目 |

やり方の例 |

|

アプローチ数 |

日次で入力し、週次で推移をグラフ化する。 |

|

商談化率 |

案件の質と担当者のアプローチ方法をセットで分析する。 |

|

受注率 |

フィードバック面談で、勝ちパターンをチームで共有する。 |

このように、KPIを「数値+行動」で管理すると、改善すべき箇所が自然と見えてきます。

日々の小さな変化を掴むことが、最終的な成果を大きく左右します。

「CRMデータ連携」でリードの質を継続的に検証する

営業代行を活用するうえで、リードの「量」だけでなく「質」を把握することが費用対効果のカギになります。

CRMと代行側の営業データを連携させることで、顧客の反応や商談化率を自動的にトラッキングできます。

ポイントは、「リード情報の鮮度」を保つことです。入力が遅れると、見込みの温度感が一気に下がります。

社内と代行の両方が同じ画面でデータを見られる状態をつくると、判断が早まり、ムダな動きが減ります。

|

項目 |

やり方の例 |

|

リード情報更新 |

CRM上で代行担当者が即時登録する運用をルール化する。 |

|

商談進捗の共有 |

CRMのステータス変更をSlack通知と連動させる。 |

|

データ分析 |

成約率の高い属性をAI分析で自動抽出する。 |

このように、CRM連携を仕組み化すると、「勘」ではなく「データ」で判断できる環境が整います。

結果として、リードの質を継続的に高める営業体制へと変化していきます。

「チャネル別コスト比較」で最適なリソース配分を判断する

チャネル別コスト比較とは、営業代行で活用している複数のチャネル(電話・メール・SNS・展示会など)の「費用対成果」を見極める分析方法です。

どのチャネルが最も効率的にアポイントや受注を生み出しているかを数値で把握することで、無駄なコストを抑え、リソースを集中させやすくなります。

ポイントは、「費用」だけでなく「案件化率」や「LTV(顧客生涯価値)」まで含めて総合的に判断することです。

以下のように、チャネル別にデータを整理すると差が一目で見えます。

|

項目 |

やり方の例 |

|

電話営業 |

「1件あたりの通話時間」と「アポ率」を数値で管理する。 |

|

メールマーケ |

「開封率」「返信率」を基準にシナリオを調整する。 |

|

SNSアプローチ |

「投稿閲覧数」と「商談化率」の関係を追跡する。 |

このように、チャネルごとの「成果構造」を分解して見ることで、営業リソースの最適な再配分が自然と見えてきます。

「担当者別パフォーマンス分析」でチーム全体の生産性を高める

担当者別パフォーマンス分析とは、営業チームの各メンバーがどの工程で成果を出しているかを可視化する手法です。

「件数」だけでなく、「商談化率」や「成約までのリードタイム」を追うことで、強みと課題がより明確になります。

ポイントは、数字の比較ではなく「行動の質」に注目することです。

成果の出ている担当者の行動パターンを共有し、チーム全体に展開していくと、組織全体の生産性が自然に底上げされます。

|

項目 |

やり方の例 |

|

アポ取得数 |

「架電数」と「反応率」を掛け合わせて評価する。 |

|

商談化率 |

「ヒアリング精度」と「提案ストーリー」を振り返る。 |

|

成約率 |

「決裁者アプローチの頻度」と「見積提示のタイミング」を確認する。 |

このように、個人の数字を「行動の質」として捉えることで、全員が自分の強みを活かした営業スタイルを築いていけます。

「アフターフォロー率」で顧客定着効果を定量的に測定する

アフターフォロー率とは、商談後のフォローアップがどれだけ実施されているかを数値で表す指標です。

新規開拓に比べて、既存顧客の維持や追加提案の方がコスト効率は高く、安定的な収益につながります。

ポイントは、「フォローの頻度」よりも「接触の質」を見極めることです。

感謝の一言や小さな気づきでも、顧客は“覚えてくれている”という印象から信頼を感じます。

|

項目 |

やり方の例 |

|

フォロー実施率 |

「商談後3日以内の連絡率」を集計する。 |

|

継続取引率 |

「半年以内のリピート発注数」を分析する。 |

|

紹介発生率 |

「フォロー後に紹介が生まれた件数」を確認する。 |

このように、アフターフォローの質を数字で見える化することで、営業の「売って終わり」から「続く関係づくり」へと変わっていきます。

営業代行の費用対効果を高めるための3つの方法

「成果報酬型の設計」を見直して利益率を最大化する

成果報酬型の契約は、一見リスクが少ないように見えても、仕組みを誤ると利益が薄くなりがちです。

報酬設計を「実働コスト」と「成果貢献度」に沿って見直すことで、利益率を底上げできます。

具体的な手順は以下の通りです。

STEP

①現状の報酬配分を洗い出し、「どの成果にどれだけコストがかかっているか」を明確にする

↓

②受注率・リード品質・商談単価など、成果を分解し「利益を生む要素」と「浪費要素」を切り分ける

↓

③固定費と変動報酬の比率を再設計し、「成果単価が見合う報酬ライン」を再定義する

↓

④クライアント側のKPIと自社利益が一致するよう、報酬条件をシミュレーションで検証する

↓

⑤営業代行チームと共有し、現場のリアルな数字をもとに定期的にアップデートする

このように、報酬を「感覚」ではなく「数値」で管理できる仕組みに変えることで、無理なく利益を最大化できます。

双方が納得できる報酬構造に整えば、長期的なパートナーシップも築きやすくなります。

「商談化率の高いリード育成」で無駄なアプローチを減らす

リードが十分に温まっていない段階で商談を打診しても、成果にはつながりにくいものです。

「見込み度」を正確に見極め、商談化率を上げるリード育成を仕組み化すると、アプローチの無駄を大幅に減らせます。

具体的な手順は以下の通りです。

STEP

①過去の商談データを分析し、「商談につながった共通点(職種・課題・反応速度など)」を抽出する

↓

②見込み度を3段階(低・中・高)に分類し、段階ごとにアプローチ内容を変える

↓

③「高関心リード」には即時の提案、「中関心リード」には事例共有や比較資料を配信する

↓

④反応履歴をCRMで管理し、「開封」「クリック」「返信」の行動スコアを蓄積して判断精度を上げる

↓

⑤毎月リードスコアを更新し、営業代行チームと一緒に優先順位を再調整する

このように、リード育成を「一斉配信」から「段階設計」に変えるだけで、商談化の可能性が自然と上がります。

営業が本来注力すべき相手に時間を使えるようになり、成果の質もスピードも高まっていきます。

「営業代行側との情報共有体制」を強化して精度を高める

営業代行を最大限に活かすには、「情報の精度」と「共有のタイミング」が鍵になります。

現場で得た一次情報をリアルタイムに共有できる体制を整えることで、アプローチの再現性と成功率が格段に上がります。

具体的な手順は以下の通りです。

STEP

①週1回の共有ミーティングを設定し、「成功トーク」と「断られた理由」を双方で共有する

↓

②CRMやSlackなどを活用し、「反応のあったトーク」「反応のなかったトーク」をタグで分類する

↓

③商談後のフィードバックを24時間以内に共有し、トーク修正や資料改善に即反映する

↓

④共有フォーマットを統一し、「誰が見ても状況が分かる」状態を常に保つ

↓

⑤共有内容を定期的に見直し、現場の変化に合わせて更新する

このように、情報共有を「報告」ではなく「共同改善の場」に変えるだけで、代行チームの理解度と実行精度が一気に高まります。

お互いが同じ目線で動ける体制ができると、成果も自然と積み上がっていきます。

営業代行の費用が変動する3つの外的要因

「市場競争の激化」で単価が上がるタイミングを見極める

同じターゲット市場に営業代行会社が殺到すると、優秀な営業人材の取り合いが起こります。

特に繁忙期や成長市場では、稼働単価が一気に上がる傾向があります。

依頼する時期をずらしたり、長期契約で単価を固定するなど、タイミングを読む工夫が必要です。

「リード獲得コストの高騰」に合わせて費用を再設計する

広告出稿やリスト購入のコストが上がると、営業代行側の獲得単価も上昇します。

そのままの条件で続けると、費用対効果が悪化します。

市場の広告単価や反響率を見直し、営業代行費用の設計も「リード1件あたりの価値」ベースで調整するのがポイントです。

「業界トレンドや景気変動」に応じて柔軟に契約条件を調整する

景気が悪化すると固定費が重く感じやすく、成果報酬型のほうがリスクを抑えられます。

一方、需要が高まる時期は固定報酬で安定的に稼働を確保したほうが得策です。

業界や景気の流れを先読みして、契約形態を柔軟に変えることでコストを無駄なく抑えられます。

営業代行の費用が変動する3つの内的要因

「商材の単価・粗利率」に応じて成果報酬型を最適化する

高単価・高利益の商材なら、成果報酬型でも十分利益を確保できます。

逆に、利益が薄い商材で同じ報酬設計にすると赤字になる傾向が高まります。。

商材ごとに「1件あたりの利益許容ライン」を明確にし、成果報酬率を調整することで、双方が納得できる設計ができます。

「リストの質とターゲット精度」で無駄な稼働を減らす

営業代行に渡すリストの精度が低いと、無駄な架電や商談が増えて費用が膨らみます。

ターゲット条件を明確にし、精度の高いリストを用意すれば、商談率が上がり、同じ費用でも成果が伸びます。

代行会社との初期すり合わせが、コスト削減のカギです。

「営業フローの複雑さ」を可視化して費用構造を最適化する

商談までに確認や承認のステップが多いと、その分だけ営業工数が増えます。

資料送付やアポイント設定など、社内で簡略化できる部分を整理し、代行側に任せる範囲を明確にすることが重要です。

プロセスを可視化し、シンプルに整えるだけでコスト効率は大きく改善します。

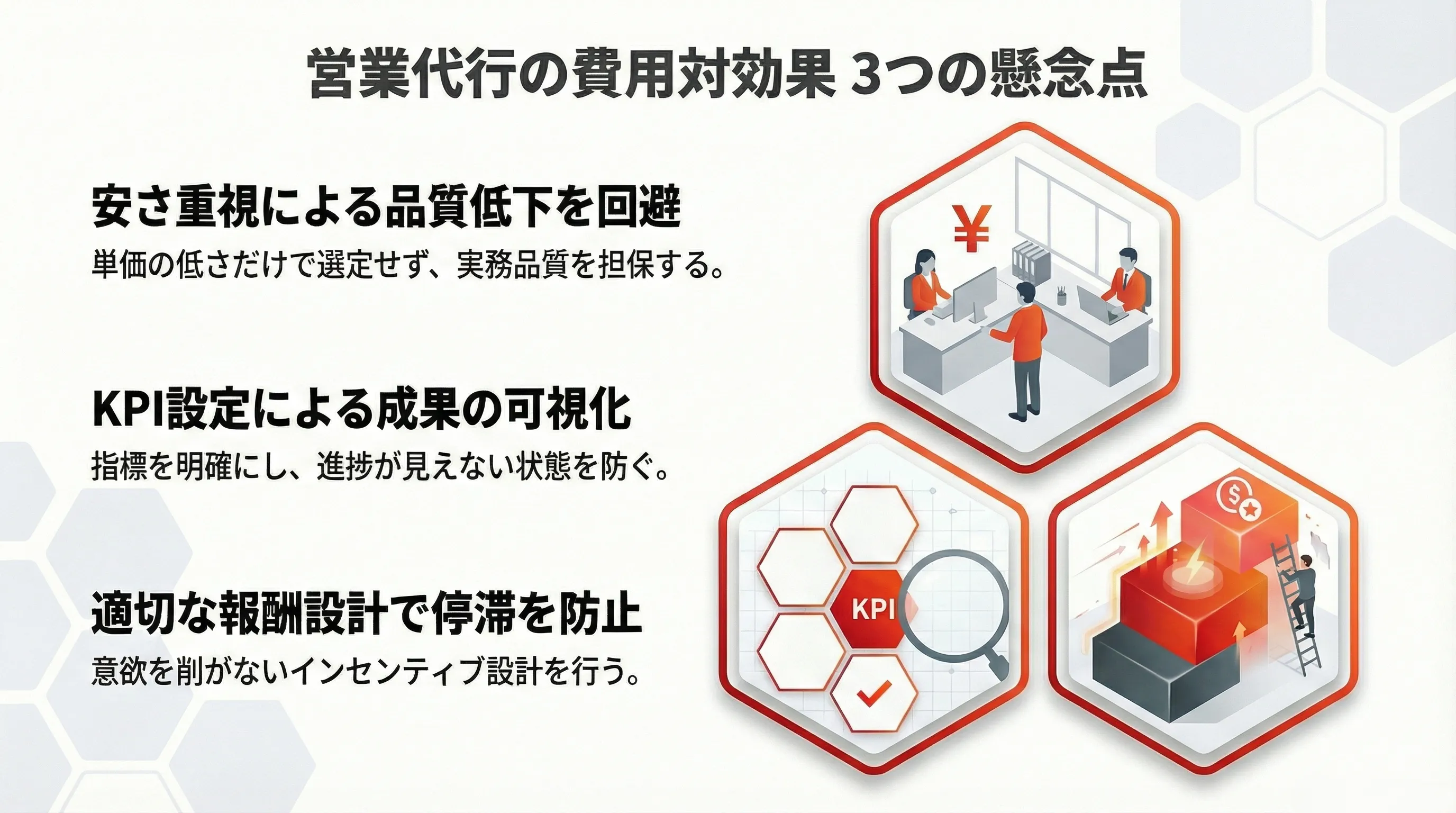

営業代行の費用対効果に関するよくある3つの懸念点

「単価の安さ」だけで業者を選んで品質を落とす失敗を防ぐ

単価の安さに惹かれて営業代行を選ぶと、成果品質が著しく低下するケースがあります。

特に、案件創出の質よりも「件数重視」の運用になると、アポイントの精度が下がり、商談の歩留まりが悪化します。

一見コストを抑えたように見えても、結果としてリード単価が上がり、営業効率が落ちるリスクが高まります。

本来の目的は「安さ」ではなく「投資対効果の最大化」であり、提案品質・営業スキル・運用設計を総合的に見極めることが欠かせません。

以下に、よくある懸念点と有効な対策の例を整理しました。

|

懸念点 |

対策の例 |

|

案件の質が低く、商談率が下がる |

KPIを「アポ数」ではなく「受注貢献率」で評価設計する |

|

担当者のスキルが均一で成果が不安定 |

トークスクリプトとロールプレイの定期レビューを実施する |

|

初期コストは安いが成果が伸びない |

成果報酬型と運用改善型を組み合わせてROIを検証する |

このように、単価の安さに惑わされず、実働品質と成果プロセスを重視する視点が、長期的な費用対効果を高める鍵になります。

結果を出す営業代行ほど、安さより「再現性」と「改善力」に価値が宿ります。

「KPI未設定」により成果が見えない状態を避ける

営業代行を活用する際に、KPIを明確に設定していないと成果の可視化が難しくなります。

受注数や商談数などの結果指標だけでなく、「接触件数」「リード獲得率」「商談化率」といったプロセス指標を設けることで、改善点を早期に発見できます。

KPIが曖昧なままだと、現場の動きが属人的になり、PDCAが回らなくなるリスクがあります。

数値の見える化は、業務の透明性を高め、クライアント・代行双方の信頼関係を強化する大きなメリットにつながります。

以下に、よくある懸念点と実践的な対策の例を整理しました。

|

懸念点 |

対策の例 |

|

成果が曖昧で改善の方向性が定まらない |

受注までの各プロセスKPIを明文化し、週次でレビューする |

|

現場の動きが個人判断に依存してしまう |

ダッシュボードで主要指標をリアルタイム共有する |

|

数値だけが独り歩きして意味を失う |

KPIの背景にある「行動意図」を営業会議で共有する |

このように、KPIを設計段階で定義し運用に落とし込むことで、営業代行の成果を“見える化”し、再現性ある成長へつなげることができます。

数値はゴールではなく、改善のための“羅針盤”として機能させることが重要です。

「インセンティブ設計のミス」でパフォーマンスを下げないようにする

営業代行のパフォーマンスは、インセンティブ設計の精度に大きく左右されます。

報酬が成果と結びついていないと、担当者の行動が形骸化し、目標達成への意識が薄れることがあります。

一方で、成果報酬を過度に重視すると短期的成果に偏り、長期的な顧客育成が後回しになる危険もあります。

インセンティブは「行動の質」と「成果の量」を両立できる設計が理想です。

以下に、懸念点とその対策をまとめました。

|

懸念点 |

対策の例 |

|

インセンティブが成果と連動せず、やる気が低下 |

成果指標と行動指標を組み合わせた複合評価にする |

|

短期成果ばかりに偏る |

顧客フォローや提案改善などの定性評価も加点対象にする |

|

評価基準が不明瞭で不信感が生まれる |

基準を数値と事例で明示し、納得感を醸成する |

このように、インセンティブ設計を「動機づけの仕組み」として見直すことで、営業代行チーム全体の熱量と持続力を高めることができます。

成果を生む組織ほど、報酬よりも“納得感”のある評価構造を大切にしています。

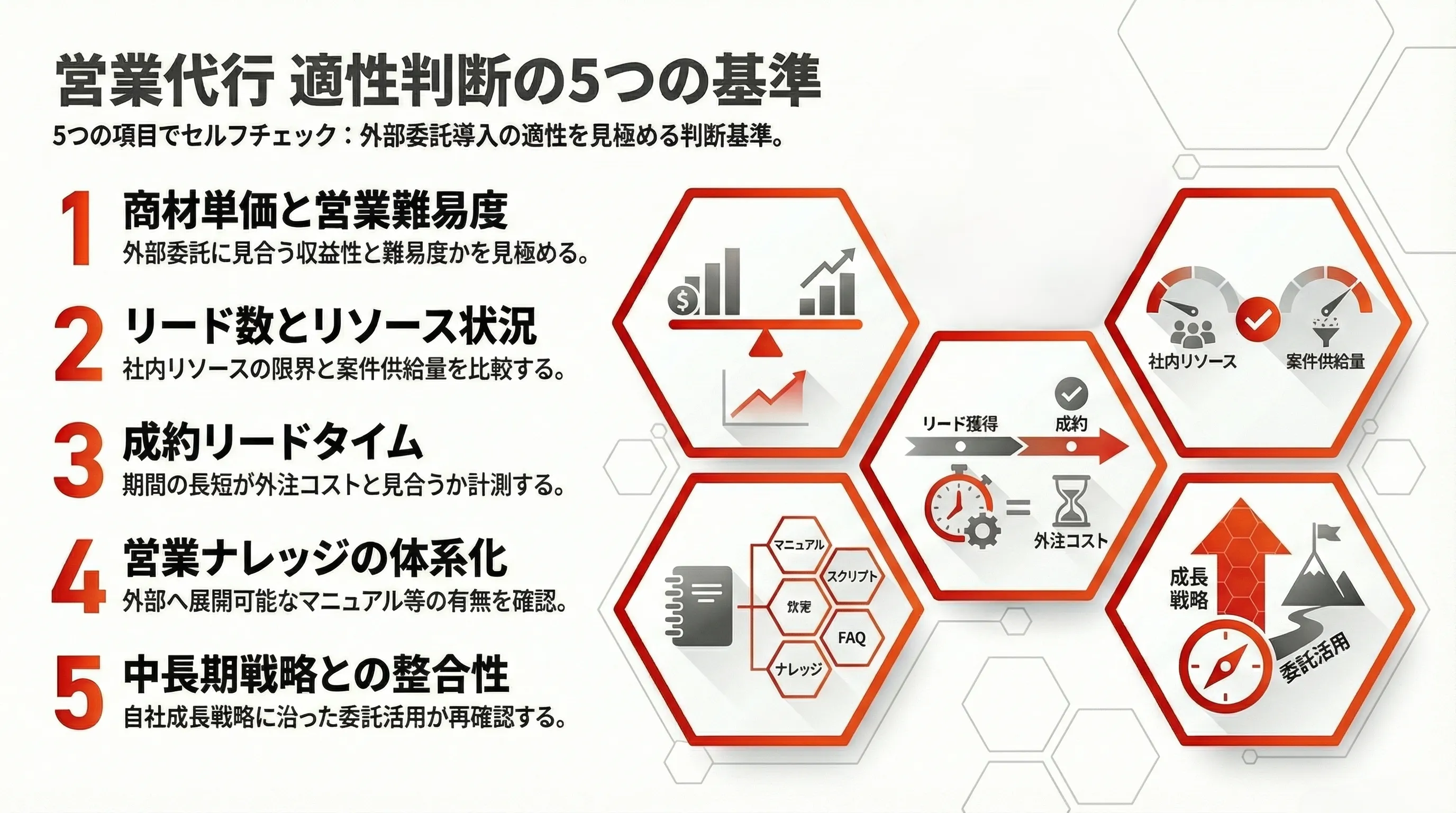

営業代行が自社に適しているかどうかの5つの判断基準

「商材の単価と営業難易度」が外部委託に向いているかを見極める

商材の単価と営業難易度は、営業代行を検討する上で最も重要な判断軸のひとつです。

単価が高いほど、顧客との関係構築や提案の質が成果を左右します。逆に単価が低く、購買意思決定が早い商材は、外部パートナーが成果を出しやすい傾向にあります。

ポイントは、商談プロセスの複雑さと、顧客接点の深さのバランスを見極めることです。

チェックポイント

・1商談あたりの決裁までの平均リードタイムはどれくらいか

・価格交渉やカスタマイズの要素が多いか

・担当者レベルではなく、経営層が意思決定に関わる商材か

・営業代行が提案力を発揮できる余地があるか

このように、単価が低く再現性の高い商材は外部委託向きです。

一方で、高額かつ提案要素が強い商材は、社内営業の方が顧客理解を活かせるケースが多いです。

「リード数とリソース状況」から社内対応の限界を判断する

リード数と社内リソースのバランスは、営業代行を検討する上での現実的な判断材料になります。

リードが多くても、対応できる営業人員が不足していれば、せっかくの商機を逃すことになります。

逆に、リードが少ないのに代行を依頼しても、費用対効果が見合わないケースもあります。

ポイントは、「リード数 × 対応可能リソース × 商談化率」の視点で現状を可視化することです。

チェックポイント

・1人あたりが同時に追えるリード数の上限を把握しているか

・フォローが滞っているリードの割合はどれくらいか

・商談化までの平均対応時間が長期化していないか

・チーム内の営業負荷が、提案品質に影響していないか

このように、リード対応が追いつかず顧客フォローの質が下がっている場合、外部パートナーの活用が効果的です。

社内の限界点を冷静に見極めることが、最適なリソース配分につながります。

「成約までのリードタイム」が短いか長いかで外注の効果を測る

リードタイムが短い商材では、スピードと量を両立できるかが外注効果を左右します。

一方で、検討期間が長いBtoB商材では、提案の質と継続フォローの精度が成果を決めます。

つまり、代行が「案件の熟度」に合わせた営業設計を行えているかが判断の軸になります。

チェックポイント

・商談化までの平均期間をデータで把握しているか

・短期決着型と長期育成型の営業を分けて運用できる体制があるか

・顧客の温度感に応じてフォロー頻度を変えているか

このように、リードタイムの長短を基準に外注の適性を見極めることで、「成果が出る仕組み」を事前に判断できます。

本当に効果のある代行は、スピードよりも“顧客の決定プロセス”に寄り添う動きをしてくれます。

「社内の営業ナレッジ」が体系化されているかを確認する

営業代行を活かすには、社内の営業ナレッジが整理されているかが鍵になります。

現場の知見が属人化している状態では、代行会社が精度高く提案を行うことは難しくなります。

つまり、ナレッジの“共有度”が高いほど、外注先の再現性も上がるということです。

チェックポイント

・過去の成功商談や失注理由をデータで蓄積しているか

・商談スクリプトや提案資料に一貫性があるか

・新任営業でも同水準のトークができる仕組みがあるか

このように、ナレッジが体系化されていれば、代行側も同じ温度感で顧客対応ができます。

本当に成果が出る外注は、「社内で共有されている営業の型」をすぐに再現できる環境から生まれます。

「中長期的な営業戦略」との整合性を取ることで失敗を防ぐ

営業代行の導入は、短期の成果だけで判断すると方向を誤ることがあります。

中長期的な営業戦略との整合性が取れていないと、リードの質や顧客関係の深度がズレ、結果的に営業力の再構築が必要になるケースも少なくありません。

ここでのポイントは、「代行が自社の成長戦略をどう補完するか」を具体的に描けるかどうかです。

営業代行を“単なる人員補充”として見るのではなく、“戦略の延長線”として捉えることが重要です。

チェックポイント

・自社の営業方針やKPIと代行側の成果指標が一致しているか

・短期施策だけでなく、長期的な顧客関係構築に寄与する仕組みがあるか

・契約終了後も社内にナレッジが残る設計になっているか

このように、戦略の一貫性を持たせることで、営業代行が「一時的な外注」ではなく「組織の営業基盤を強化する投資」に変わります。

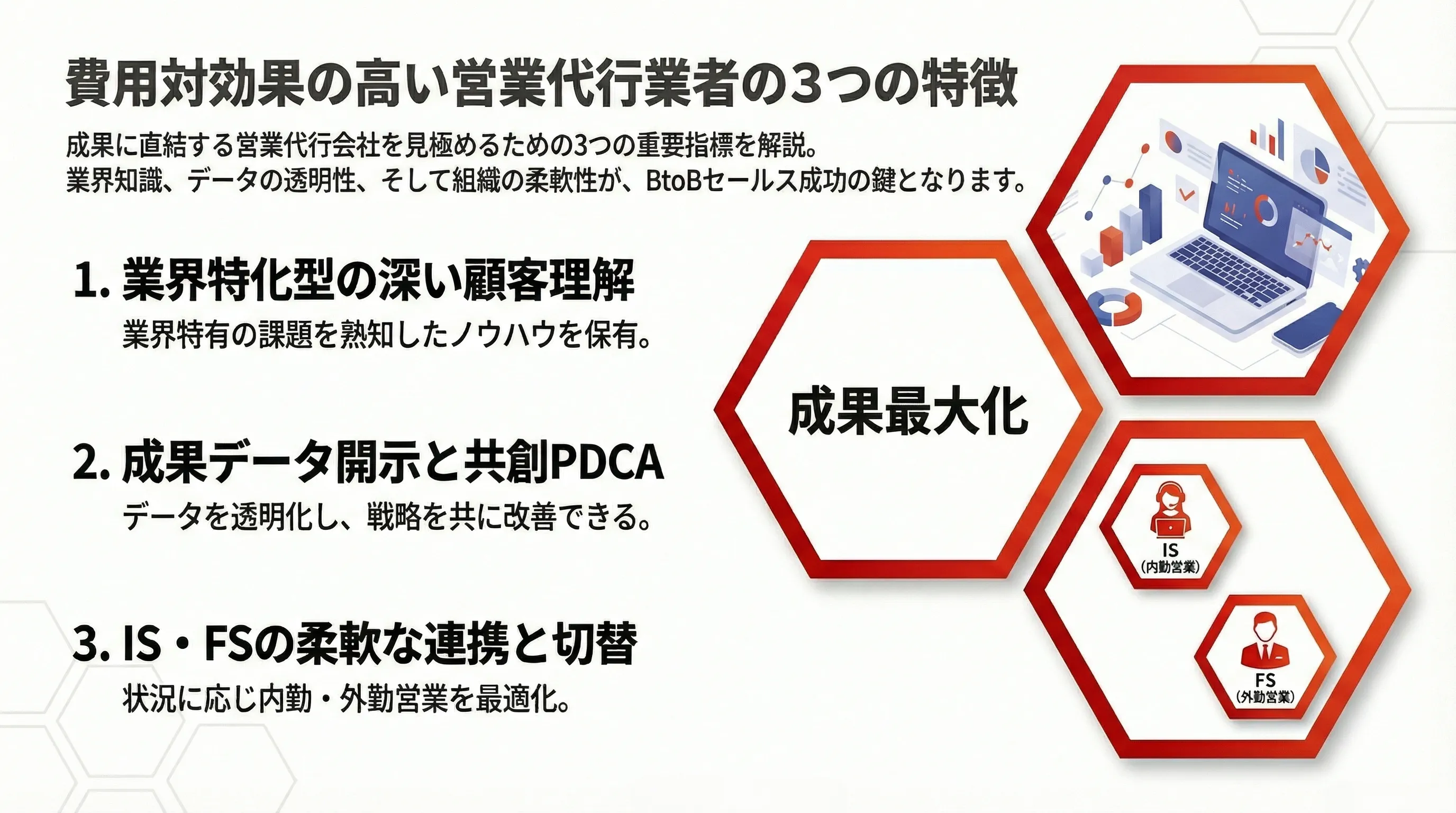

費用対効果の高い営業代行業者の3つの特徴

「業界特化型」でターゲット理解が深い営業ノウハウを持っている

業界特化型の営業代行業者は、商品を売る前に「顧客の業界構造」を徹底的に理解しています。

顧客の職種・課題・意思決定プロセスを具体的に把握しているため、初回商談から“的を射た提案”ができます。

成果が出る理由は、顧客が「話が通じる相手」と感じ、信頼関係が最短で築けるからです。

- 「SaaS業界のリードナーチャリング設計」を実行する

- 「人材業界の面談歩留まりデータ」を活用して提案する

- 「製造業の設備投資サイクル」に合わせて営業する

このように、業界特化型の営業代行は“売り込み”ではなく、“顧客の思考に寄り添う営業”を実現することが成果を最大化する鍵になります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

上位2割が実践するB2B法人営業の基本戦略 〜会話する相手の選別が鍵〜

「成果データを開示」してPDCAを一緒に回せる体制を持っている

成果データを開示する営業代行業者は、「見える化された改善」を武器にしています。

単にリード件数を報告するのではなく、架電数・接続率・商談化率などをリアルタイムで共有し、改善の打ち手を即座に議論できる体制を持っています。

この透明性こそが、依頼企業と代行業者が“同じ目線で成長する”最大の強みです。

- 「商談化率を日次で分析」して改善する

- 「アポイント獲得経路別の成果」を数値で示す

- 「架電スクリプトのABテスト結果」を共有する

このように、データを開示しながらPDCAを共同で回す仕組みがあることが、成果を“偶然”ではなく“必然”に変える営業代行の特徴になります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

BtoB企業の営業戦略の立て方とPDCAの回し方|デジタル活用とリソースの効率活用方法

「インサイドセールスとフィールド営業」を柔軟に(切り替え・連携)できる

成果を上げる営業代行業者は、状況に応じて「インサイドセールス」と「フィールド営業」を適切に切り替えできています。

リモートで商談を量産しつつ、クロージング段階では現場対応にシフトすることで、効率と成約率の両立を実現します。

この柔軟さが、リードの“取りこぼし”を防ぎ、営業の歩留まりを防ぐことにつながります。

- 「初回商談はオンライン」でスピード獲得する

- 「現場ヒアリング」で課題の深掘りを実施する

- 「提案フェーズで訪問営業」に切り替えて決定打を打つ

このように、状況に応じて営業手法を切り替えられる体制こそ、今の市場で“成果を出し続ける”営業代行の本質になります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【営業のシステム化】インサイドセールスとフィールドセールス

費用対効果の高い営業代行会社を絞り込む5つの手順

「目的の明確化」で選定基準を社内で統一する

営業代行会社を選ぶときにまず必要なのは、「何を達成したいか」を全員で共有することです。

「目的の明確化」とは、営業代行に求める“役割と成果の線引き”を、社内で共通認識にする作業を指します。

ポイントは、「新規開拓の強化なのか」「既存顧客の掘り起こしなのか」を明確に分けることです。

よくあるのは、目的があいまいなまま依頼し、「成果が合わない」と感じてしまうケースです。

具体的には、

① 営業代行を使う理由をチームで言語化する

② ゴールを「件数」「質」「期間」の3軸で整理する

③ 達成基準を数値と行動の両面で可視化する

この3ステップで、判断基準が自然と揃ってきます。

まずは「なぜ営業代行を使うのか」を、全員で一文にまとめてみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【インサイドセールスとは?】新しい営業形態として注目される理由と有効に運用するための手法/5分でわかる「営業戦略会議Vol.1」宣伝会議

「提案内容の実行プロセス」を具体的に比較する

営業代行会社を見極めるうえで大切なのは、「何をどう進めるのか」という“実行プロセス”の中身を見抜くことです。

「実行プロセスの比較」とは、提案書の表面ではなく、現場でどのように動くかを具体的に照らし合わせることを指します。

ポイントは、「誰が」「どの順序で」「どんなツールを使って」成果を出すのかを聞き出すことです。

よくあるのは、提案内容が抽象的なまま「やってみないとわからない」と進めてしまうケースです。

具体的には、

① 初回のリード獲得からクロージングまでの流れを時系列で確認する

② 各工程における担当者の役割と報告頻度を明確にする

③ 成果の測定方法と改善サイクルの有無を比較する

この3つを押さえるだけで、机上の提案か実践型の提案かが見えてきます。

まずは「どのように動くか」を、提案の“設計図”として比較してみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【事例】3ヶ月で"属人化"を脱却!組織が成果量産する"再現性ある営業の型"を公開 (あらゆる業種にも応用OK)

「過去実績とクライアント層」を確認して再現性を判断する

営業代行を選ぶときに欠かせないのが、「過去の実績」と「クライアント層」の確認です。

これは、その会社がどんな業界・商材で結果を出してきたのかを見極めるための重要な工程になります。

ポイントは、「あなたの商材に近い成功事例」があるかどうかを探すこと。

よくある間違いは、実績数だけを見て「多い=優秀」と判断してしまうことです。数ではなく「再現性の高さ」が鍵になります。

具体的には、

①公式サイトや提案資料で“業界別の実績”を確認する

②自社と似たターゲット層を持つクライアントがいるかを見る

③できれば担当者に「過去の成功要因」をヒアリングする

この3ステップで見れば、表面だけの実績に惑わされず、本当に成果を再現できる会社が見えてきます。

まずは「似た業界で結果を出せているか」をチェックしてみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

営業のプロ直伝!誰もが成功するための科学的手法【木下 悠:「営業」とは再現性のある科学】

「初期費用・成果報酬・固定費」のバランスを精査する

営業代行を選ぶうえで欠かせないのが、「費用構造のバランス」を冷静に見極めることです。

単に安いか高いかではなく、“どの費用にどんなリスクが含まれているか”を理解するのがポイントになります。

「初期費用・成果報酬・固定費」とは、スタート時の準備コスト・成果に応じた報酬・月々の固定支出を指します。

よくある間違いは、成果報酬型を「低リスク」と思い込むことです。実際は、成功条件が厳しく設定されている場合が多く、結果的にコストが膨らむケースもあります。

具体的には、

①初期費用の中身(人員教育やスクリプト設計など)を細かく確認する

②成果報酬の「成果定義」が実際の営業プロセスに合っているかを確かめる

③固定費が自社のキャッシュフローに無理なく収まるかを試算する

この3つを押さえるだけで、“安く見えて高くつく契約”を防ぐことができます。

焦らず、数字の裏にある「費用の意味」を見抜いていきましょう。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【法人営業の大原則】元キーエンスNo.1セールスが常に意識する「たった2つの法人攻略法」とは?

「試験導入・試験運用(PoC)」を行って費用対効果を検証する

営業代行会社を選ぶ際は、いきなり長期契約をせずに「試験運用(PoC)」を挟むことで、リスクを抑えつつ実力を見極めやすくなります。

PoCとは、一定期間・限定条件で実際の営業活動を試し、その結果から費用対効果を判断する仕組みのことです。

ポイントは「短期間で“数字”と“質”の両面を確認する」こと。

成約率だけでなく、リードの質や対応スピードも見ておくと精度が上がります。

よくあるのは、テスト期間中に“条件が曖昧なまま”評価してしまうケースです。これでは、成果の判断軸がブレてしまいます。

具体的には、

①テスト期間を2〜4週間に設定する

②KPIを「商談数」と「見込み顧客の質」に絞る

③週ごとに進捗を可視化して確認する、という流れが効果的です。

まずは小さく試し、「実感できる成果」を数字で確かめてから次の一手を決めてみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【5分で解説】正しく理解できていないとマズい!「費用対効果(ROC)」と「投資対効果(ROI)」の違い

営業代行・費用対効果でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「営業代行を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?

いくら外注しても受注が増えず、費用対効果が見えにくいと、心が折れそうになりますよね。

「自社でやった方がいいのでは」と迷う気持ち、痛いほど分かります。

けれども、営業代行は“頼み方”と“体制”次第で成果が大きく変わります。

経験豊富なパートナーと組めば、限られた予算の中でもリードの質と成約率を高め、組織の負担を最小限に抑えることができます。

弊社スタジアムでは、IT・Web領域に特化した営業代行を提供しています。

一商材一担当の専任体制で、戦略設計から実行まで伴走。

短期間で成果を出すノウハウを持つプロが、あなたの営業活動を底上げします。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日