営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

「詰めが甘かったのかな…」──クロージングで決めきれず、あと一歩のところで商談が流れる。

そんな悔しい経験、あなたにもありませんか?

相手の温度感は高いのに、最後の“ひと言”が出ない。“押しすぎてもダメ、引きすぎても決まらない”──まるで綱渡りのようなクロージング。

実はこれ、才能じゃなくて「技術」と「準備」で変えられます。

この記事では、誰でも実践できる17のクロージング技と、“これを知らないと危ない”注意点まで、現場視点で徹底解説。

一つひとつが、明日の商談を変えるはずです。

・成約率が劇的に変わる、営業クロージングの基本と成功の法則(重要性・平均値・決め手)

・「断られない営業」が実践する17のクロージングテクニック(ベネフィット・選択肢・価格提示)

・詰めの瞬間に“やっちゃいけない”5つのNG行動(商談のゴール・マナー・引き伸ばし)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

クロージングとは(基礎知識と成功法則まとめ)

営業におけるクロージングの重要度は?

クロージングとは、相手に決めてもらうための最後の一押しです。

つまり、提案より「決断を後押しする会話」が要になります。

でも実際は、「いい話だったけどまた連絡します」で終わる商談が多いと感じることも多いのではないでしょうか。

実は、内容ではなく「迷いの正体」を聞けていないだけのこともあります。

たとえば、

・「稟議の壁を言語化する」ようにする

・「迷いの理由を深掘りする」ようにする

ポイントは、決めてもらうことではなく「決められる状態に整える」ことです。

一番動きたくなる瞬間は、“気持ちに寄り添われたとき”かもしれません。

法人営業のクロージング率の平均は「2割程度」

クロージング率とは、提案した案件のうち受注に至った割合のことです。

つまり、どれだけ「チャンスを結果に変えられたか」の指標になります。

けれども現場では、「今の受注率が良いのか悪いのか分からない…」と感じる営業も多いです。

実は、法人営業の平均クロージング率は業界や単価によって異なり、一般的には20〜30%前後が目安とされています。

たとえば、

・「決裁者に直接提案する」ようにする

・「商談プロセスを3段階で管理する」ようにする

ポイントは、数字を比べることではなく「勝ちパターンの再現率を上げる」ことです。

数字の裏にある動き方を見直すと、自然と成果は整っていきます。

BtoB営業で、成約の決め手となる要素は何か?

「いい話ですね」で終わる商談、何度も経験ありませんか?

本気で導入を考えている企業は、話の先に“具体的な未来”を探しています。

だからこそ、ただ説明するだけでは届かないんです。

相手の社内事情や決裁フローまで踏み込んだ提案が、最後の一押しになります。

・「導入後の業務変化」を数字で示して納得感を与える

・「社内稟議の進め方」を一緒に設計して障壁を崩す

「もう少し検討します」を防ぐには、最後まで“自分ごと”として考えてもらえるかがカギです。

クロージングは、熱意より段取りです。

クロージングでの成約率を上げるには?

決まらないのは、提案が弱いからではなく、決める理由が足りてないだけです。

相手が迷う前に、「どう動けばいいか」が見えていれば、人は前に進みます。

クロージングは口説くんじゃない。“決めたくなる状況”をつくること。

・「社内共有用の一枚資料」を渡して上申の手間を減らす

・「決裁の期限」を自然に聞いて逆算で流れを作る

「いいですね」で終わる商談を、「進めましょう」に変える。

その差は、準備で決まります。

クロージングテクニック17のコツ

導入後の「ベネフィット」を具体的に見せる

ベネフィットとは、導入後に「何がどう変わるか」を具体的に伝えることです。

つまり、機能ではなく「変化」を営業が一緒に描くということです。

けれども、実際は「効果ありますよ」だけでは相手は動きません。

実は、「導入後のリアル」が見えないと、決裁は先送りされがちです。

たとえば、「月次レポートの作成が2時間短縮した事例を共有する」「電話アポ率が1.8倍に改善したデータを見せる」など、

・数字で変化を示す

・実例を相手業種に寄せる

ことで、“自分ごと”としてイメージしやすくなります。

ポイントは、「導入したらこうなる」を営業が先に描いてあげることです。

そのひと言と1枚の資料が、あと一押しを生み出します。

「本音の課題」を深掘ってから話を詰める

課題を急いで定義すると、ズレた提案になることが多いです。

まずは相手の「本音」にじっくり耳を傾けることが大切になります。

“それ、うちでも悩んでます”と言われた瞬間、商談の空気が変わります。

見えてるニーズではなく、見えてない痛みを探るのがポイントです。

- 「誰が困っているか」をまず聞く

- 「今すぐ解決したい理由」を確認する

- 「放置したらどうなるか」を一緒に想像する

提案を詰める前に、相手の心に深く入り込む。ここが勝負どころです。

「断る理由」を前もって整理しておく

最後に断られるのは、最初に聞けなかった“モヤモヤ”のせいです。

本題に入る前に、断りの芽を小さくしておくことが大切です。

相手の不安や懸念を先回りで拾うと、商談後半の空気が変わります。

ポイントは、「押し切る」ではなく「先にほどく」です。

- 「過去に導入を見送った理由」を聞いておく

- 「他社との比較ポイント」を早めに整理しておく

- 「社内で反対されそうな点」をあえて先に出す

断り文句は、黙っていても消えません。先に出して、先に解いておくのがコツです。

「相場感」を早めに聞いてすり合わせる

「相場感を聞く」とは、相手の予算イメージを先に掴むことです。

つまり、提案がズレないように最初に地図を広げる作業です。

でも実際は、「まず提案してから」と後回しにしがちです。

実は、そこが“すれ違い”のはじまりになりやすいです。

たとえば、「初回で“上限いくらか”を聞き出す」「他社との“金額差”を把握する」などが効果的です。

ポイントは、事例ベースで切り出すと相手も構えません。

「他社さんでは●万円〜というケースが多いですが…」と柔らかく聞くことが大事です。

価格のズレで無駄な提案をしないためにも、早めのすり合わせが商談を動かします。

競合との違いは「実例」で見せる

競合との違いを伝えるには、実例で示すことが重要です。

つまり、言葉でなく“体感”で納得してもらうことが鍵になります。

けれども実際は、「うちは丁寧です」「対応が早いです」と抽象的な説明で終わりがちです。

実は、違いが伝わらないのではなく、“違いの伝え方”がぼんやりしているだけです。

たとえば、「導入後3日でトラブル解決した事例を共有する」「競合より半年早く効果が出た数値を見せる」などが有効です。

ポイントは、“自社だけができたこと”を、数字やエピソードで見せることです。

営業はストーリーで記憶される仕事です。だからこそ、違いは語るより“見せる”ほうが伝わります。

「沈黙」に耐えた後に本音が出る

「沈黙に耐える」とは、相手が話し出すまで焦らず待つことです。

つまり、言葉より“間”にこそ、本音がにじむということです。

でも実際は、気まずさからすぐに話をつないでしまいがちです。

実は、その一言手前に、相手が本当に言いたいことが隠れていることが多いです。

たとえば、「提案後に3秒沈黙を保つ」「反応が薄くても“どう思われますか?”と静かに待つ」などが有効です。

ポイントは、間を恐れず、相手の思考時間として受け止めることです。

営業は言葉で動かす仕事ですが、沈黙こそが信頼のきっかけになることもあります。

「価格」は最後にサラッと出す

価格の話を早く出すと、相手は“値段で判断”しがちです。

でも、導入後の変化や成果に納得してから聞く金額は、まったく違う意味を持ちます。

相手が「なるほど、それなら」と思ったあとで、サラッと伝えるのがちょうどいい。

価格は情報ではなく“納得の確認”に使うと、驚くほどスムーズに進みます。

・「価格提示」は「価値に納得した後」に持っていく

・「導入後のイメージ」を共有してから金額を伝える

焦らず、慌てず、一拍おいて価格を出すと、提案の本質がちゃんと伝わります。

「YES BUT法」で納得を引き出す

「それはわかります、ただ――」この切り返しだけで、空気が変わります。

否定せずに受け止めてから、自分の伝えたい方向に少しだけ舵を切る。

これが「YES BUT法」の本質です。

押し返さず、そっとズラすことで、相手の納得が自然と引き出せます。

・「ご懸念理解」→「別の視点提示」の順で切り返す

・「共感」でガードを下げてから「選択肢」を渡す

反論ではなく“並走”。この一手で、商談の雰囲気がガラッと変わります。

できない理由を「やる理由」に変える

「無理です」と言われた瞬間、クロージングのチャンスが生まれます。

できない理由は、視点を変えれば“やる理由”に言い換えられるからです。

拒否の裏には「関心」や「未整理な課題」が隠れていることが多いです。

現場で実際に使われた言い換え例は、以下の通りです。

- 「予算がない」→「“未予算の枠”を一緒に提案する」

- 「今は無理」→「“次の決裁タイミング”に合わせて動く」

- 「うちは関係ない」→「“同業他社の活用事例”を伝える」

断り文句は、本音への「入り口」です。

真意をくみ取り、提案の切り口を変えることで、一気に前向きな話にできます。

“断り”を恐れず、“やる理由”に変える習慣が、クロージングの差を生みます。

「買う気ありますか?」と直球で聞く

商談が進まないとき、「買う気ありますか?」と正面から聞くのは逆効果でしょうか?

実は、タイミングさえ合えば、この直球こそが突破口になることがあります。

理由は、曖昧な態度に踏み込むことで、相手の本音が引き出せるからです。

興味がないなら断られますが、少しでも前向きなら「正直な障壁」が出てきます。

現場でよく使われている直球確認の例は以下の通りです。

- 「この内容、導入に向けて前向きですか?」と確認する

- 「今日の話、社内で稟議に進められそうですか?」と聞く

- 「あと何があれば、決断に進めますか?」と整理する

空気を読むだけでは、前に進みません。

直球で聞くことで、商談の立ち位置がクリアになります。

相手を信頼し、誠実に聞くからこそ、本音に近づけます。

最初に「高めの案」から提示する

最初に「高めの案」を出すと、引かれると思っていませんか?

実は逆で、あえて高めの提案を先に出すことで“比較の基準”をこちらで握れます。

理由は、アンカリング効果により、その後の提案が“手頃”に映るからです。

高めの案が、相手の判断軸を作ってくれるわけです。

現場でよく使われている活用例は以下の通りです。

- 「“フルサポートプラン”から提示して選ばせる」

- 「“年間契約”を提示し月額案を後出しする」

- 「“複数拠点導入”を提示して単体案に落とす」

先に出すのは、値段ではなく“価値”です。

高い案から話すことで、標準案の魅力が際立ちます。

価格ではなく、提案の主導権を取りにいく動きが、クロージングを有利にします。

「逃したくない心理」を刺激する

「逃したくない心理」とは、今決めないと損かもしれない…と感じたときに動く人の本能です。

つまり、欲しいから買うのではなく、逃すのが怖くて決めるということです。

でも、提案に「今決める理由」がなければ、どれだけ良くても動かないのが現実です。

実は、選ばれる理由より、「今動く意味」を伝えるほうがクロージングには効きます。

たとえば、「来月から値上げが決まっていると伝える」「在庫が残り3社分と伝える」などが効果的です。

ポイントは、事実ベースで“今だけ”を示すこと。「煽り」ではなく「納得」で背中を押すことです。

迷っている顧客には、最後の一言で火がつくこともあります。

だからこそ、“今がベストな理由”を、営業が先に言葉にしてあげてください。

「はい」を積み重ねて流れを作る

「はい」を積み重ねるとは、小さな同意を重ねて、自然な流れで本題に入る技術です。

つまり、いきなり提案せず、「そうですね」と言わせながら話を進めることです。

でも実際は、提案に急ぎすぎて「いきなり売り込み」と思われてしまうことが多いです。

実は、営業で大事なのは“YESの連鎖”を作り、相手の思考を前向きに整えることです。

たとえば、「導入コストは抑えたいですよね?」「業務効率は上げたいとお考えですよね?」と共感から入ることで自然に進められます。

ポイントは、事実や願望に沿った“当たり前のYES”を最初に引き出すことです。

相手がうなずくたび、警戒が和らぎ、提案も通りやすくなっていきます。

会話の空気を整える営業こそ、決まりやすい流れを作れるのかもしれません。

メリットは「数値+事例」で伝える

「数値+事例」で伝えるとは、効果を具体的な数字と実績で見せる方法です。

つまり、「良くなります」ではなく「3ヶ月で工数を40%削減した」と言うことです。

でも、ふんわりしたメリットだけでは、相手の判断は止まったままです。

実は、数字と具体例があると、想像ではなく納得に変わるから決断が早くなります。

たとえば、「月残業を30時間削減した事例を伝える」「契約率が1.6倍になった企業を紹介する」などが効果的です。

ポイントは、定量(数字)と定性(体験)をセットにして伝えることです。

相手は「それってうちにも効くかも」と感じたときに、初めて前向きに動きます。

ただの説明ではなく、“証拠付きの提案”が、営業を一歩先に進めてくれます。

クロージング前に一度「確認質問」を入れる

商談の終盤、沈黙が怖くて畳みかけていませんか?

でも、本当は“話す”より“確かめる”ほうが、相手の本音を引き出せます。

一方通行の提案では、納得しているのかすらわかりません。

だからこそ、クロージング前に「確認質問」を一つ挟むだけで、空気が変わります。

・「この内容で進めるとしたら、社内で誰と相談されますか?」と聞いて「決裁フロー」を確認する

・「実際に使う現場の方は、どんな反応をされそうですか?」と聞いて「現場の温度感」を読み取る

押す前に、相手の“心のドア”が開いているか。そこを見極めるだけで、勝率が変わります。

契約書は「自然な流れ」で出す

いきなり「では契約書を…」と言われると、誰でも身構えてしまいますよね。

でも、ここで空気を凍らせると、それまで積み上げた信頼が一気に崩れます。

契約書は、提案の延長線上に“違和感なく”差し出すのが理想です。

ポイントは、次のステップとして自然に話題に織り込むことです。

・「じゃあ、念のため書面をまとめておきますね」と言うと「手続きの一部」として出せる

・「このまま進める前提で、内容だけ確認いただけますか?」と伝えて「確認ベース」で出せる

契約はクロージングの“ゴール”ではなく、スムーズな流れの“中継点”。違和感のない一言が、最後のひと押しになります。

クロージングの際に気をつけたい事5つ

最初に「商談のゴール」を決める

商談のゴールとは、「この場で何を持ち帰るか」を先に決めておくことです。

つまり、着地が決まっていないと、話が盛り上がっても前に進みにくくなります。

でも実際は、「今日は何を確認するのか?」がぼんやりしたまま商談に入ることも多いです。

実は、受注率が低いチームほど、ゴール設定が毎回バラバラになりがちです。

たとえば、「決裁者の参加可否を確認する」「導入時期の意向を聞き出す」など

その場で“必ず確認したいこと”を一つ決めておくだけで、商談の濃度が一気に変わります。

ポイントは、受注ではなく“次の打ち手を引き出す”ことに集中することです。

たった1つのゴールを握って話すだけで、営業の質は驚くほど変わっていきます。

沈黙は「壊さずに待つ」が吉

営業中の沈黙とは、相手が情報を咀嚼している“思考の時間”です。

つまり、沈黙が続いたときに焦って話すと、相手の考えを遮ってしまうことになります。

けれど、「このまま黙っていて大丈夫か?」と不安になり、つい言葉を足してしまうことも多いです。

実は、トップ営業ほど“沈黙のあとに本音が出る”ことをよく知っています。

たとえば、「提案の真意をじっと聞き切る」「価格の沈黙に耐えて待つ」など

あえて間を壊さないことで、相手から深い情報が引き出される場面もあります。

ポイントは、間を埋めるのではなく、“間の中身”に意味を持たせることです。

沈黙を怖がらず、信じて待つ姿勢が、信頼と成果の差をつくっていきます。

「引き伸ばし」は逆効果になる

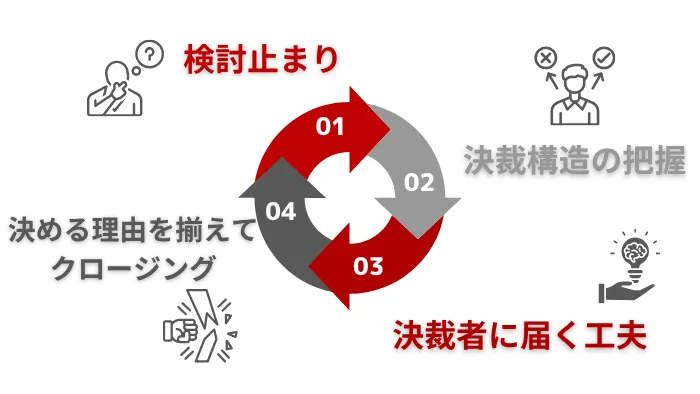

「ちょっと検討させてください」この一言、実はかなり危険です。

待っても好転しないこと、営業なら痛いほど経験してますよね。

引き伸ばされる=興味が薄れている証拠。ここで動かないと、次はありません。

・「キーマンの温度感」を探って、本音の足踏み要因を見抜く

・「決断までの障壁」を特定して、その場で一つずつ潰しておく

“判断保留”はチャンスの終わりを意味します。

迷いが見えたら、即フォローが勝敗を分けます。

「無理なゴリ押し」「マナー違反」は最後に仇となる

商談が順調でも、最後の一言で一気に信頼を失うことがあります。

クロージング直前こそ、相手の温度感に“雑な空気”を持ち込むのは危険です。

ちょっとした言葉尻や態度が、「この人とは組みたくない」と思わせる引き金になります。

・「急な催促メール」を送って、相手の検討意欲を下げてしまう

・「上から目線の提案姿勢」で、最後の共感が崩れてしまう

数字よりも、空気を読む力が試されるのがクロージング。

焦りを見せず、相手のペースを尊重できるかがカギになります。

クロージングの4つの流れ

まずは「温度感チェック」から入る

いきなり提案に入る前に、相手の「今の気持ち」をそっと探ることが大切です。

温度感チェックとは、「どこまで興味を持ってくれているか?」を事前に見極めるための一言を添えることです。

ポイントは、「押しつけ感ゼロ」で自然に会話を始められるかどうかです。

よくあるのは、いきなり「どうされますか?」とクロージングに踏み込んでしまうこと。これでは、相手が身構えてしまう可能性があります。

具体的には、「ここまでのお話、率直にどう感じてますか?」など、感想ベースで尋ねるとスムーズに本音を引き出せます。

「もし◯◯だったら、ご興味ありそうですか?」と仮定形で聞くのも、温度感をやわらかく探る有効な方法です。

まずは相手の“今の温度”を知ってから、次の一手を考えてみましょう。

要点を絞って「本クロージング」へ

温度感が見えたら、次は核心に絞って一気にクロージングへ向かいます。

「本クロージング」とは、相手の意思決定を後押しするために、要点だけを整理して背中をそっと押す工程です。

ポイントは、「今決める理由」を一緒に再確認することです。

よくあるのは、ここで再び長々と説明してしまい、相手の集中が切れるケース。要点を増やすほど、逆に迷わせてしまうこともあります。

具体的には、「いま重要なのは〇〇と△△の2点だけです」と明言し、「このタイミングなら××のサポートもつけられます」と“今の価値”に焦点を当てると効果的です。

相手が迷っていたとしても、「ここまで話してきて、あとは◯◯さんの判断だけですね」と一歩引いた言葉で締めると、自然に意思が固まることもあります。

あれこれ言いたくなる場面こそ、言葉を削って本質だけを伝えてみてください。

「決裁者フォロー」で詰め切る

クロージング直前で詰めきれない時、多くは「決裁者の承認」がネックになっています。

「決裁者フォロー」とは、相手担当者の“社内調整”を後押しするための一手を打つことです。

ポイントは、「担当者が自信を持って社内に持ち帰れる材料」を一緒に用意することです。

よくあるのは、「ではご検討ください」で終えてしまうこと。これでは、社内でうまく説明できず、話が止まる可能性があります。

具体的には、「決裁者向けに3分で読める要約資料、こちらで作ってみましょうか?」と提案することで、担当者の心理的ハードルを一気に下げることができます。

さらに、「よければ、◯◯さんと一緒にオンラインで5分だけご挨拶の機会をいただけませんか?」と、決裁者への“軽い接点”をつくるのも有効です。

最後の壁を越えるには、“担当者の不安”を一緒に取り除くサポートが鍵になります。

「導入後の安心」を添えて締める

最後の決め手になるのは、「導入したあとの不安をどれだけ払拭できるか」です。

「導入後の安心」を添えるとは、契約後の流れやサポート体制を明確に伝えることで、相手の“リスク感”をやわらげることです。

ポイントは、「導入後の自分たちの姿が想像できるかどうか」です。

よくあるのは、「ご安心ください」と言葉だけで終わってしまうこと。これでは、相手にとっては不透明なままです。

具体的には、「初回ミーティングは来週の●日、その後は毎週30分の伴走サポートがつきます」など、時期と内容を具体化して伝えると安心感が一気に高まります。

さらに、「過去に導入いただいた企業様の事例も参考にお渡ししますね」と、他社の実績を“安心材料”として添えるのも効果的です。

締めの一言は、「一緒に走り出す準備、こちらで整えておきますね」と、前向きに背中を押す言葉を選んでみてください。

営業の商談におけるクロージングでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「営業の商談におけるクロージングをがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?

あと一歩のところで決まりきらない商談が続くと、自信も削られ、どこを改善すればいいのかさえ見えなくなることがあります。

「プレゼンまではうまくいくのに」「お客さまの反応は悪くないのに」と感じるなら、クロージングの“決め方”に課題が潜んでいるのかもしれません。

そんなときこそ、現場経験豊富な営業のプロの視点を借りることで、新たな打ち手や視点が見えてきます。

弊社スタジアムでは、IT・Web領域に強みを持ち、戦略から実行まで一貫して支援できる体制があります。

「BtoB商材を扱っている」「営業組織を立ち上げたい」といった方にこそ、ぴったりのご支援ができます。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

営業マンが「化ける」まで【11の共通項】マネージャーのための3つの習慣

【脱ダメ営業マン】特徴13選共通パターンと改善4ステップ

営業は数字が全ては錯覚?9つの理由営業の不振を脱却する実践的方法

2025年 最新アウトバウンド営業で成果を出す15のコツ

なぜ勝てない?「勝てる営業組織」のあるべき姿と9つの改革ポイント

営業組織の強化方法「完全ガイド」属人化を防ぐ8ステップ・11の特徴

【管理職必見】部下の飛び込み営業が怖い10の理由/成果に変える7つの指導法

BtoB営業で「売れる人」になる15のコツ|トップ営業が実践する思考法と手順

2025年最新トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業で「結果を出す」心構え15選|プロが教える思考・習慣・行動原則

営業で結果が出ない5つの理由と13の打開策【考え方が肝】

営業成績が悪い9つの理由|売れない営業の共通点と今日からできる改善策

インサイドセールス15のコツと今すぐ使えるトークフレームワーク3選天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

【完コピOK】テレアポが上手い人の頭の中話し方と思考法をインストールする15の具体的な方法

テレアポの教科書「13のコツ」と電話営業で避けたい5つのNG行動

【例文7選】営業メールの教科書|返信率を高める13のコツ準備〜書き方まで完全解説

最終更新日