インサイドセールス15のコツと今すぐ使えるトークフレームワーク3選

.webp)

「テレアポや商談を頑張っているのに、成果が出ない…」そんな悩みを抱えていませんか?

特にインサイドセールスは、正しい方法を知らないと空回りしがちです。

努力が報われない毎日はとてもつらいものですよね。

実は、成果を出しているチームには“共通するコツ”があります。

それは、属人化を防ぎ、再現性のある仕組みにあります。

本記事では、IT・Web営業支援のプロ集団「スタジアム」が実践している“15のコツ”を初公開します!

本記事を読むと分かること

・インサイドセールスで成果を出すための「15の実践コツ」

・インサイドセールスで成果が出ないときの「3つの具体的な対処法」

・インサイドセールス「3つの即効トークフレームワーク」

インサイドセールスで成果を出すには、コツがあります。

もし今、「やり方を見直したい」と感じているなら、今が大きなチャンスです。

ぜひ一度、現場を知るインサイドセールス、営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう。

- 「売上が伸びない」「営業組織の強化」「IT商材の営業」なら

- 「営業電話のモニタリング」「自動フィードバック」なら

インサイドセールスで成果を出す!実践的な15のコツ

はじめはアプローチ数を増やして、分析を最優先に。その結果から質を追求するようにする

インサイドセールスで成果を出すためには、まず初期段階でのアプローチ数を最大限増やし、その後で質を高める方向にシフトすることが必要です。

営業の現場では、架電数や接触回数という量を追求することで顧客の反応パターンを把握しやすくなり、営業担当者が自身の業務の改善点を明確にできるためです。

特に、インサイドセールスでは多数の顧客との接触がリード育成や商談獲得に直結するため、初動の「量」が極めて重要になります。

具体的な例は以下の通りです。

- 最初の1カ月は、毎日の架電数を通常の倍に設定し、「見込み顧客の反応がよい時間帯」や「効果的なトークパターン」を早期に見つけ出す。

- 架電結果を営業ツール(例:Salesforceなど)で記録し、定期的に分析を行い、商談化率の高いアプローチ手法を特定する。

- チームミーティングで成果が出たトークや顧客のニーズを共有し、アプローチの質を全員で底上げする。

このように、はじめに徹底的にアプローチ数を追求することが、インサイドセールスで成果を安定的に出すための効果的なコツです。

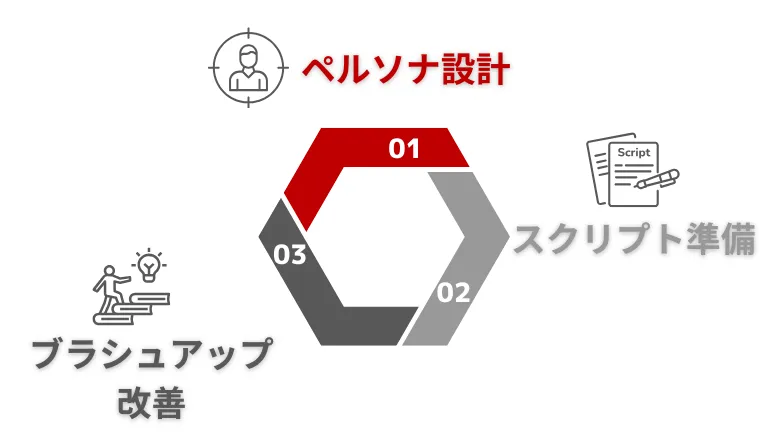

ペルソナごとに刺さるトークスクリプトを事前に作り込み説得力を高められるようにする

インサイドセールスでの営業成果を高めるには、ペルソナごとに刺さるトークスクリプトを事前に徹底的に作り込んでおくことが不可欠です。

顧客はそれぞれ業務上の課題や抱えている悩みが異なるため、営業担当者が事前にペルソナを明確にし、的確な課題提起を行うことで、商談への説得力が格段に高まるためです。

特にインサイドセールスでは直接顔が見えない架電やオンライン商談でのコミュニケーションが中心であり、事前準備が成果に直結します。

具体的な例は以下の通りです。

- 「製造業×経営者」向けに、「生産性向上」「コスト削減」など具体的な課題を切り口にトークスクリプトを作成する。

- 「IT担当者×クラウドサービス」向けには、「セキュリティ強化」「運用負担の軽減」など、顧客が抱える明確なニーズを起点にアプローチを展開する。

- 作成したトークスクリプトを定期的にチーム内でブラッシュアップし、最新の市場トレンドや顧客の反応を踏まえ、説得力を維持する。

このように、事前にトークスクリプトをしっかり作り込むことで、インサイドセールスの成果向上につながります。

アウトバウンド架電数を「架電アベレージシート」で日次可視化し全員の件数を底上げする

インサイドセールスで営業成果を安定して向上させるためには、「アウトバウンド架電数」を日次で可視化し、全員のアプローチ数を底上げする仕組みが必要です。

架電アベレージシートなどの営業管理ツールを活用し、個人の業務状況を明確に可視化することで、担当者間に良い意味での競争意識や自発的な改善意識が生まれるためです。

具体的な事例は以下の通りです。

- Googleスプレッドシートで「1日あたりの架電数」「接触成功率」「商談化率」をチーム全員分まとめ、日次で確認可能にする。

- 週に一度の振り返りミーティングで、チーム平均値と個人実績の差を明示し、改善策を全員で議論する機会を設ける。

- 可視化した架電データを活用し、「接触率が高い担当者のトーク」や「商談獲得が多い時間帯」を特定し、ナレッジとしてチームに共有する。

このように日次で業務成果を可視化することが、インサイドセールスにおける営業力底上げの強力なコツになります。

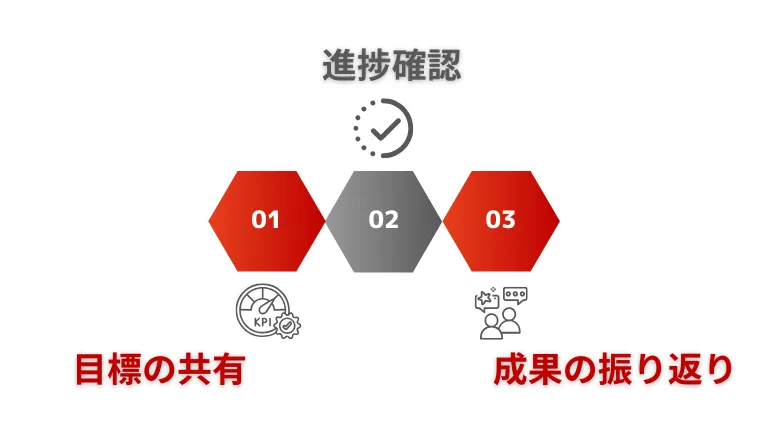

朝昼夕のミーティングで進捗を共有し高い行動量を確保する

インサイドセールスにおいて成果を最大化するには、日々の行動管理と進捗確認を徹底することが重要です。

その理由は、営業活動が属人的になりやすく、見込み顧客との商談機会を逃しやすいためです。

「朝昼夕」の短時間ミーティングを通じて、行動量と集中力を高水準で維持し、全員が明確な目標と次アクションを持って動ける状態をつくることができます。

具体的な実践内容は以下の通りです。

・朝:本日のリード獲得や架電件数など、目標を数値で共有し、明確なスタートを切る。

・昼:進捗確認を行い、課題があれば即座に対応策を話し合うことで失速を防ぐ。

・夕:成果と気づきを共有し、チーム全体の営業トークやアプローチ方法を日々ブラッシュアップする。

このように、定期的かつ目的を明確にしたミーティングを通じて、成果に直結する営業行動を安定して積み上げることが可能になります。

オンラインでも、Zoomの常時接続やSlackでの状況報告により、チーム一体感とモチベーションを維持することができます。

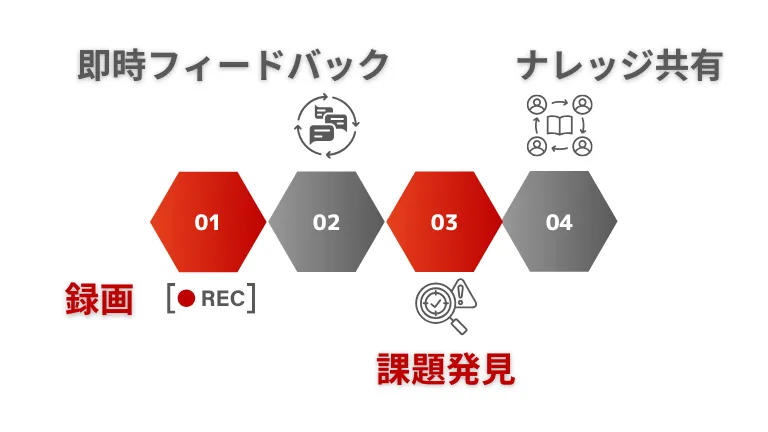

録画フィードバックを次の架電に即反映し超高速でPDCAを回せるようにする

成果を出すインサイドセールスは、単なる架電量ではなく、1件ごとの“質”にこだわりPDCAサイクルを回すスピードが鍵です。

その理由は、営業担当者が自分の課題に気づき、すぐに改善を試すことが、顧客ニーズへの対応力を大きく高めるからです。

録音・録画を活用し、フィードバックを当日中に行うことで、営業の改善が「翌月」ではなく「次の架電」から始まります。

実践例は以下の通りです。

・通話やZoom録画をもとに、上長やメンバーが即時にフィードバックし、課題の早期発見を可能にする。

・「良かった点→改善点→次の一手」の型でフィードバックするため、担当者も納得しやすく、再現性も高い。

・成功トークやリードの引き出し方を録画から抜粋し、チーム共有フォルダでナレッジ資産として活用。

この仕組みにより、感覚ではなく事実に基づいた改善が可能になり、個々のスキルも加速度的に向上します。

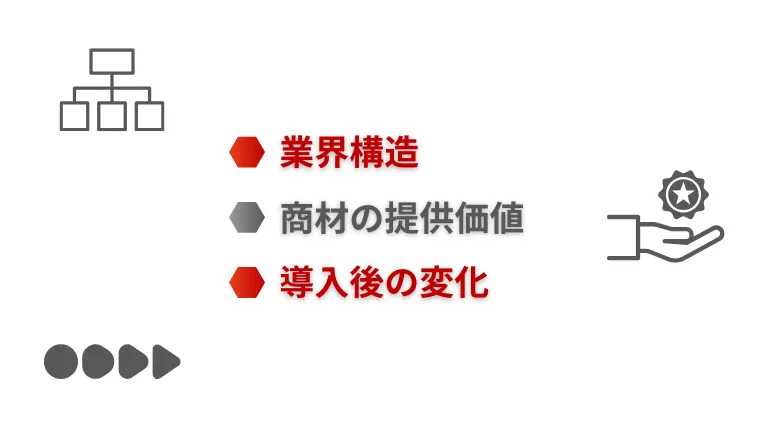

顧客商材のインプット資料を一週間で作成し提案精度を早期に高められるようにする

インサイドセールスの精度を高めるには、顧客や商材への理解を最短で深める必要があります。

なぜなら、的外れなトークや課題認識のズレは、初回接触時点で見込み顧客の信頼を損なう要因となるからです。

営業担当者が自ら調査・整理した資料を持って臨むことで、的確なアプローチが可能になります。

具体的な実施内容は以下の通りです。

・「業界構造」「商材の提供価値」「導入後の変化」をA4一枚に整理し、商談時の会話をスムーズにする。

・この資料の作成過程で、営業担当が自ら情報収集を行い、商材理解とニーズ対応力を高める。

・完成資料はチームで共有し、個人の知見を全体のナレッジへと昇華し、属人化を防ぐ。

このように、インプットの質とスピードを両立させることが、リードの商談化率を高め、営業成果へと直結します。

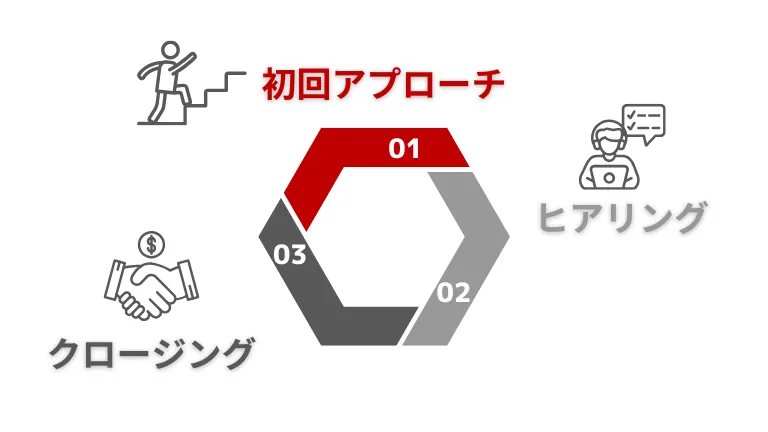

フェーズ別でロープレを実施して商談に挑む

インサイドセールスの成果を高めるには、「初回アプローチ」「ヒアリング」「クロージング」といった各フェーズごとにロールプレイングを行うことが有効です。

なぜなら、各フェーズには異なるトークの型や顧客のニーズがあり、それぞれに対応した実践的なスキルが求められるからです。ロープレを評価ではなく学習の場として定期的に実施することで、営業担当者の再現性のある対応力が育まれます。

具体的な活用例は以下の通りです。

・初回アプローチ時は、興味喚起に絞ったトークをロープレし、担当者の声のトーンや言い回しの改善点を即座に共有

・ヒアリングフェーズでは、顧客の課題やニーズを深掘りする質問パターンを演習し、相手の反応に応じたリアルタイム修正力を養成

・録画したロープレをナレッジ化し、新人教育や異動者のオンボーディング資料として再活用

このように、フェーズ別に構造化したロープレを導入すれば、商談ごとの成果のばらつきを減らし、誰もが再現性高く成果を出せる状態がつくれます。

成功例と失敗例を蓄積しキャッチアップする

営業成果を安定化させるには、成功と失敗の事例を体系的に蓄積し、インサイドセールス全体で共有する仕組みが必要です。

なぜなら、属人的な営業に依存している限り、特定の担当者が異動・退職した際に商談の質が急落するリスクがあるためです。情報を形式知に変えることが、チーム全体の成果を支える土台となります。

実践例は以下の通りです。

・失注と受注の違いをトーク内容・顧客の反応・ニーズの有無で比較分析し、タグをつけて共有資料化

・成功した商談の録音やメモをテンプレート化し、日報・週報で新人にも配信

・急な対応が必要な商談で、過去の類似事例を検索して即座に活用できるナレッジデータベースを構築

このように、事例のキャッチアップを習慣化することで、チーム全体のスキルレベルを底上げし、成果を出すために必要な「型」を自然と身につけられます。

KPIをダッシュボードで可視化し、改善ポイントを即発見する

成果を継続的に出すインサイドセールスには、リアルタイムでKPIを可視化し、現場の行動と成果を結びつける仕組みが不可欠です。

なぜなら、営業は「行動の量」と「質」の両面で構成されており、どこに課題があるのかを即座に把握できなければ、改善に時間がかかるからです。

具体的な工夫は以下の通りです。

・「架電数→アポ獲得率→商談化率→次回アクション設定率」のフローをダッシュボードで視覚化

・チームごとのKPIをリアルタイムで共有し、成果の高い担当者のトークや対応方法を展開

・定例会議でKPIに基づいたボトルネックを議論し、改善アクションを即決・即実行できる体制にする

このように、KPIを“見える化”することは、個人任せの営業から脱却し、チーム全体で成果を上げる「改善型組織」を実現する鍵となります。

事業やサービス背景を具体的に語れるようにする

インサイドセールスで成果を出すためには、単なる商品の説明ではなく、サービスの背景やビジョンを語ることが重要です。

それにより、営業の「共感力」と「説得力」が格段に高まり、顧客の心を動かすトークが実現できます。

営業代行の現場では、表面的な商品説明ばかりが繰り返され、顧客のニーズと乖離してしまうケースが少なくありません。

このようなギャップを埋めるためには、企業やサービスが「なぜこの事業を立ち上げたのか」「どんな課題を解決したいのか」といった根本的なストーリーを営業担当者が語れる状態を作る必要があります。

具体例は以下のとおりです。

・サービスの原点となる「創業者の想い」や「開発時の苦労話」をトークに組み込むことで、他社との差別化ができる。

・社内でビジョンや事業の成り立ちを共有・可視化し、経験が浅い担当者でも本質的な提案ができるようにする。

・「このプロダクトは市場のどんなギャップから生まれたのか」を説明することで、顧客の納得度を高め、商談化率を向上できる。

このように、背景とビジョンを語ることは、営業トークの“芯”を作り、リード顧客の心を掴む強力な武器となります。

成功事例をストーリー仕立てで伝えられるようにする

顧客が「自分に合う」と感じるには、成功事例を物語として伝えることが効果的です。

数値実績だけでなく、「どんな課題がどう解決されたのか」をリアルに語ることで、顧客の記憶と感情に残ります。

インサイドセールスにおける大きな課題は、「成果が出た事例はあるのに、うまく伝わらない」という実践上の乖離です。

これを乗り越えるためには、営業トークを“ストーリーテリング化”する仕組みづくりが欠かせません。

具体例は以下のとおりです。

・成功事例を「課題→提案→導入→効果」の4ステップで整理し、共感しやすい物語として語る。

・ストーリーのテンプレートを標準化して共有することで、誰でも一定の品質で提案できるようになる。

・導入前の悩みを明確に描くことで、顧客に「うちも同じ」と自分事化してもらえる。

このように、ストーリー化された事例は、インサイドセールスの質を底上げし、商談化率やリードの転換効率を高めます。

相手の役職や課題に合わせて提案内容を最適化するようにする

営業活動で最も重要なコツの一つは、顧客の「役職」や「部門ごとの課題」に応じた提案を行うことです。

誰に何を伝えるかを誤ると、どんなに魅力的な商品でも響きません。

特にインサイドセールスでは、電話やメールといった限られた接点の中で、いかに的確に訴求できるかが鍵を握ります。

そのため、ターゲットの役職・業務内容に応じてトークを最適化する準備が欠かせません。

具体例は以下のとおりです。

・経営層には「売上貢献」や「事業成長」を軸に、現場担当者には「業務効率化」や「工数削減」の視点で提案する。

・部門別の課題を事前に整理し、営業ツールやスクリプトに落とし込んで、汎用性を高める。

・成果が出た「役職×課題×提案」のパターンを蓄積・共有することで、属人的な営業から脱却できる。

このように、相手に最適化された提案を行うことで、「話を聞きたい」「商談したい」と思わせる力が大きくなります。

目標顧客をA・B・Cにランク分けし“いま狙う先”を即決する

成果を出したいなら、“誰にアプローチするか”を迷っている時間はない。

だからこそ、リードをA・B・Cにランク分けし、今攻めるべき相手を即決できる体制が必要です。

営業活動は「時間との勝負」です。

いくら架電しても、反応が薄いリードばかり相手にしていては、体力も心も消耗します。

だからこそ、温度感の高いAランク顧客に全力投球することで、商談化の確率を劇的に高めることができるのです。

たとえば、実践現場ではこういった分類が有効です。

・Aランク:ニーズが明確で、決裁者とも接点がある。→今すぐアタック。

・Bランク:ニーズはあるが、時期未定 or 決裁者未接触。→コンテンツやメールで継続フォロー。

・Cランク:温度感が低く、まだ課題も曖昧。→月1回程度のナーチャリング対象。

この「見込みのランク分け」は、単なる感覚ではなく、**定量的な判断基準(行動履歴・反応率・部署・役職など)**をもとに行うことが重要です。

そうすることで、営業担当者全員が“迷いなく”アプローチをかけられるようになります。

中小企業庁も「限られた営業リソースを高確度の見込み顧客に集中させることの重要性」を指摘しています。

無駄な工数を削減し、短期的成果と中長期パイプラインを両立させるには、まず「今、誰を狙うか」を仕組み化することが最初の一歩です。

声のトーンや話すスピードを調整して第一印象を高めるようにする

インサイドセールスで結果を出すには、「最初の10秒」に魂を込める必要があります。

なぜなら、声だけで勝負する電話営業では、第一印象=すべてだからです。

どれだけ情報を準備しても、声のトーンが暗かったり、話し方が早口だったりすると、それだけで「営業か…」と警戒され、相手の心のシャッターが閉まります。

「話の中身」ではなく、「話し方」でチャンスを失う。これがインサイドセールスの残酷なリアルです。

実践的に取り入れたい工夫は以下の通りです。

・第一声は明るくハキハキと。「こんにちは、◯◯社の△△です!」の声色で印象は変わる

・相手の年齢・口調・話速に合わせて、こちらもスピードとテンポを即座に調整する

・録音→フィードバック→改善を繰り返すことで、誰でも「伝わる話し方」が身につく

インサイドセールスは、スクリプトよりも“空気を読む力”が問われる仕事です。

相手が心を開く「声の空気感」を届ける技術こそ、営業マンが磨くべき最重要スキルだと言っても過言ではありません。

こうしたトーン・話速のトレーニングは、総務省のテレワーク推進資料でも非対面コミュニケーションの質の差が成果を左右すると明記されています。

つまり、成果を出すには“耳に残る印象”をデザインすることが、実は最も地道で確実な近道なのです。

インサイドセールス、上手くいかない時3つの対処法

商談動画を録画しAIで文字起こしをして、自分のトークや商談のスクリプトを振り返りやすいようにしておく

商談の録画とAIによる文字起こしを活用すれば、営業トークの精度は劇的に上がります。

その理由は、自分の「言葉の癖」「間の取り方」「顧客の反応」まで客観的に可視化できるからです。

多くの営業現場では、商談後の振り返りが属人的で曖昧です。

記憶ベースや手書きメモに頼ると、見込み顧客の重要な反応や切り返しのヒントを見落としがちです。

だからこそ、録画+文字起こしという“デジタルログ”が営業改善に直結します。

以下のような活用法が、再現性ある成果に繋がります。

・商談動画を録画し、AIで文字起こし → 間・語尾・クロージングの癖を客観的にチェック

・AIログを基にした“商談ハイライト”で、上手くいったトークや顧客ニーズを共有

・過去の成功パターンを辞書化し、教育用テンプレートとして新人にも展開

このように、トーク内容を“データ”で残し“構造”として振り返ることで、トップ営業の思考やアプローチが再現可能になります。

また、生成AIや音声解析ツールの進化により、数分の振り返りでも十分な改善インサイトが得られます。

実際に、経済産業省が推進する「DXレポート」でも、AIを活用した営業プロセスの見える化と標準化の重要性が指摘されています。

営業は“感覚”から“再現可能な技術”へ。その起点に、録画とAI文字起こしは最も強力な武器になります。

行動量を即日振り返り、目標との差分を一気に埋め切るのを習慣にする

成果を上げ続ける営業チームには共通点があります。

それは、「行動量」を毎日必ず振り返り、“その日のうちに修正している”という点です。

営業活動は、成果よりもまず「行動」が先に現れます。

見込み顧客へのアプローチ数や返信率の停滞を早期に捉え、即座に対応することが成果に直結します。

そのためには、日次でのセルフKPI確認が欠かせません。

実際の運用例として、以下のような仕組みが効果を発揮します。

・毎日15分の「セルフKPIタイム」を設定し、アポ数や架電数などをメンバー自身が確認

・目標との“差分”を明確化し、午後の業務で“巻き返しアクション”を即時で立てる

・管理者がダッシュボードで未達者に即声がけできる設計で、放置やモチベ低下を予防

このように、“行動のズレ”をその場で修正する体制があるかどうかが、チーム全体の成長スピードを決めます。

日報や週報だけでは手遅れになるのが、営業という仕事のリアルです。

リアルタイムでの行動管理は、営業現場における“PDCAの最短ループ”とも言えます。

中小企業庁の2022年版白書でも、「営業KPIの可視化と日次モニタリング体制の構築」が成果の分岐点とされています。

営業の成果は、振り返りと改善の“即応力”で決まります。

翌日ではなく、“その日中に差を埋めきる習慣”こそが最強の営業チームをつくります。

オリジナルトーク手法を追求する前に、まず成功例に基づくトークの型を習得するようにする

営業で成果を出したいなら、まず“型”から学ぶべきです。

特にインサイドセールスでは、再現性あるトークこそが安定した商談化率を支えています。

多くの営業チームで見られる失敗は、「自分なりに工夫したトーク」が空回りしてしまうケース。

もちろん個性も大切ですが、それは“基本の型”をマスターしてから発揮すべきものです。

まずは、勝ちパターンを“正確に再現できる力”が最優先です。

効果的な取り組みの例は以下の通りです:

・トップセールスのアプローチ~クロージングまでをスクリプト化し、全員に共有

・「商談化率が高いトーク」をチームでベース化し、まずは完コピからスタート

・個人アレンジは“成功体験を3回積んだ後”に解禁し、守破離の「守」を徹底する

このように、トークの自由度は“成果が出るまで制限”し、まずは型に忠実になることが、チームの生産性を最大化します。

営業は芸術ではなく、技術です。スクリプトの徹底共有と改善が組織全体の底上げにつながります。

中小企業基盤整備機構の「営業のDX推進資料」でも、営業成果の再現性を高めるには、トークの型化とナレッジ共有が不可欠と明記されています。

インサイドセールスのトークで今すぐ使える!3つのフレームワーク

課題―示唆―検証フレームでニーズを顕在化する

インサイドセールスで大切なのは、「ニーズを見つけること」ではなく、「ニーズに気づかせること」です。

相手がまだ自覚していない課題を、対話の中で“言語化”させていく——この一手間が、商談化率を大きく変えます。

なぜなら、多くのリードは「困ってはいるけど、何に困っているのかハッキリしていない」状態にあるからです。

営業側が一方的に話すのではなく、顧客に“自分で気づいてもらう”設計が、信頼の入口になります。

たとえば、こんな流れが効果的です。

- 「今の営業フローで、何か“やりづらさ”を感じる場面ってありますか?」と“課題”を投げかけることで、相手の心にある“モヤモヤ”を言葉にしてもらえます。

- 続けて「他社ではリード追客の属人化がネックになっていて…」と“示唆”を添えることで、相手の気づきが“自分事”になります。

- 最後に「もしよければ、一度だけ現状を棚卸してみませんか?」と“検証”の提案をすれば、営業トークが相談フェーズに昇華し、商談化が一気に近づきます。

この「課題→示唆→検証」の一連の流れを習慣にすれば、毎日の架電が“成果に繋がる営業”に変わっていきます。

FABE法で機能を具体的価値に変換する

「うちのツールはすごいんです!」——そう言いたくなる気持ちはわかります。けれど、それでは伝わりません。

インサイドセールスに必要なのは、“機能を語る”ことではなく、“価値に変換する”ことです。

なぜなら、顧客が知りたいのは「それで何がラクになるのか」「自分にどんな良いことがあるのか」だからです。

FABE法は、ただの機能説明を「具体的な成果」に変える魔法の構造です。

たとえば、こんなふうに置き換えてみましょう。

- Feature(機能):レポート自動作成機能

→ Advantage(利点):「毎週の営業会議資料、手作業ゼロで作れます」 - Benefit(メリット):「部下の残業が月15時間減った企業もあります」など、相手の“数字の肌感”に合わせて話すと刺さります。

- Evidence(証拠):たとえば「A社では導入後、月の商談数が1.8倍になりました」と事実で支えると、一気に信頼が高まります。

FABEは“ツールを売る”のではなく、“未来を売る”ためのフレームワークです。

SPIN質問法で購買動機を高められる

インサイドセールスで「なんとなく話したけど、結局つながらなかった」という経験は誰しもあるはずです。

その原因の多くは、“会話が浅くて終わっている”こと。

SPIN質問法は、顧客の“気づき→納得→行動”を自然に引き出す設計図です。

単なる雑談ではなく、相手の状況を深掘りしていくために、質問の順番がカギを握ります。

具体的には、この流れを意識してみてください。

- Situation(状況):「今、営業体制って何名で回されていますか?」と事実から始めることで、相手の警戒心をほぐせます。

- Problem(問題):「リード追客が個人に依存してる…なんてことはありませんか?」と問いかければ、潜在的な不安が浮き彫りになります。

- Implication(示唆):「もし属人化が続くと、せっかくの案件が埋もれるリスクもありますよね」——そう伝えると、未来への危機感が芽生えます。

- Need-payoff(解決の利益):「逆に、今このタイミングで仕組みを作れば、商談機会を無駄にしなくて済みますよね」と背中を押す流れが生まれます。

SPINは、会話の流れに“温度”を生み出します。顧客の感情が動くからこそ、最後に「話を聞いてみたい」という言葉が返ってくるのです。

インサイドセールスでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

結論、インサイドセールスで成果を出すには、「誰がやっても結果が出る仕組み」を作り「最速でPDCAを回していくこと」が大切です。ところが現実には、「頑張っているのに数字が伸びない」「メンバーによって成果にばらつきがある」——そんな悩みを抱えている営業組織のマネージャーは後を絶ちません。

このまま属人的な体制に頼り続けていては、チームは疲弊し、いつまで経っても“売れる組織”にはなれないのです。

だからこそ今、外注してでも、“仕組み化されたインサイドセールス”を手に入れるべきタイミングなのかもしれません。

スタジアムでは、IT・Web領域に精通し、実績を出し続けている営業のプロが、現場に最適化された支援を提供しています。

戦略設計から実行支援まで、あなたの組織の課題に真っ向から向き合い、一緒に突破口を見つけていきます。

「まだ相談するレベルじゃないかも…」という些細な疑問もお気軽に。

今すぐ、IT・Web業界に強い営業のプロ集団「スタジアム」に、無料で聞いてみてみましょう!

テレアポの教科書「13のコツ」と電話営業で避けたい5つのNG行動

【完コピOK】テレアポが上手い人の頭の中話し方と思考法をインストールする15の具体的な方法

テレアポが上手くいかない(アポがとれない)人の11の特徴と7つの対処法

2025年 最新アウトバウンド営業で成果を出す15のコツ

BtoB営業で「売れる人」になる15のコツ|トップ営業が実践する思考法と手順

BtoB営業の「きつい」が「やりがい」に変わる日。13の”きつい”と成果につながる7つの思考法

【例文7選】営業メールの教科書|返信率を高める13のコツ準備〜書き方まで完全解説

営業雑談の入り方大全【例文11選】商談が成功する「心理的バリアの理解と対策」

営業で「結果を出す」心構え15選|プロが教える思考・習慣・行動原則

営業訪問のコツ23選|アポの準備から商談後のフォローまで、成果を出す全手順【2025年版】

営業で結果が出ない5つの理由と13の打開策【考え方が肝】

営業成績が悪い9つの理由|売れない営業の共通点と今日からできる改善策

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

飛び込み営業で成果を出すコツ15選と失敗例5選

飛び込み営業が「楽しい」に変わる11の理由|成果を出す思考・行動・仕組み

SaaS営業きつい13の理由と5つの対処法【導入後の成果が鍵】

IT営業が楽しい!9つの理由と成果を出す5つの手順

なぜ勝てない?「勝てる営業組織」のあるべき姿と9つの改革ポイント

営業組織の強化方法「完全ガイド」属人化を防ぐ8ステップ・11の特徴

最終更新日