営業ロープレを苦手・苦痛と感じる11のサインと克服に導く7つの指導法

「営業ロープレが苦手すぎて逃げたくなる」──そんな気持ち、ありませんか?

「バクバクの緊張」「棒読みの自分」「見られてる恐怖」…ロープレは、ただの練習ではなく“心の戦い”です。

けれど、少し見方を変えるだけで、ロープレは“最速で成長できる場”に変わります。

自信ゼロの新人から、ロープレ好きのトップ営業になるまでのリアルな対処法を徹底解説。

“苦手なままでいい”なんて、もう言わせません。

今まさにロープレに悩むあなたへ。

・営業ロープレが苦手苦痛に感じる11の瞬間(心臓バクバク・棒読み・見られてる意識)

・営業ロープレの苦手苦痛を克服する7つの対処法(1回で決めずにやりきる・顧客になりきる)

・営業ロープレの苦手を楽しみに変えるための3つの習慣(決まり文句・業界設定の選び方)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者・マネージャーが部下を育成するうえで必見の内容です。「部下の育成に悩んでいる」「組織全体の営業力を底上げしたい」とお考えの方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」へお気軽にご相談ください。

営業ロープレを「苦手・苦痛」と感じる11の瞬間(マネージャーが知るべき深層心理)

1「心臓がバクバク」で、言葉が出てこない

営業ロープレ中、「緊張で口が動かなくなる」経験はありませんか?

これは自分を“正しく見せよう”とする意識が強まりすぎて、思考と発話のバランスが崩れてしまうからです。特に、ロープレでは「間違えたくない」「評価される」という圧が働き、普段の自分が出せなくなります。

でも、営業は“間違えない人”より“修正できる人”のほうが信頼されます。

以下のような工夫で、呼吸と発話の流れを整えることができます。

- 「話し出す前に3秒黙る」ことで脳内整理を進める

- 「完璧に説明する」のではなく「顧客と一緒に課題を考える」というスタンスにに視点を変える

うまく話す必要はありません。「伝えようとする姿勢」こそが、信頼をつくります。

ロープレで口が回らなくなるのは、成長への“通過点”かもしれません。自分を責めず、対話の呼吸を整えることから始めてみましょう。

「棒読みロープレ」で、感情が乗らない

営業ロープレで「気持ちが入らずただ読んでいるだけ…」と感じたことはありませんか?

それは、棒読み状態だと“相手に伝えたいこと”が自分の中でも整理されていないサインかもしれません。

言葉に“納得感”がなければ、口から出ても心に響かず、結果として感情が乗らない状態になります。

そのままでは、ロープレの意味が半減してしまいます。

特に、以下のような行動が見られたら注意が必要です。

- トークスクリプトの丸暗記に終始し、自分の言葉になっていない

- 表情やジェスチャーがなく、話に温度が感じられない

- 相手役の反応を無視して、一方的に話を進めてしまう

言葉に気持ちを込めるには、まず「伝えたい理由」や「その言葉の背景」を自分なりに解釈しておくことが大切です。

「棒読みロープレ」は、“自分の言葉で話せていないサイン”として捉えると、改善の糸口が見えてくるかもしれません。

台詞を読まず、想いを届ける練習に変えることで、営業トークに芯が通り始めます。

「借り物トーク」がしっくりこなくて響かない

話すたびに「誰かの受け売りだな」と感じることはありませんか。本人が腹落ちしていない言葉は、顧客にも必ず見抜かれます。腹落ちしない言葉は、どれだけ流暢でも“響かないノイズ”としてスルーされがちです。

本当に伝えたいのは“その言葉”じゃなくて、“その奥にある「想い」や「事実」”のはず。

自分の言葉で伝えない限り、相手の「納得」には届きません。

借りてきたセリフより、噛み砕いた実感のあるトークの方が、何倍も強い信頼につながっていきます。

・「導入前の実体験」を交えて自分の言葉で語る

・「数字の背景」にある現場の温度感を言語化する

相手の警戒心を溶かすのは、“うまい話”ではなく、“リアルな話”です。

言葉の説得力は、内容よりも「自分の声」で話しているかどうかに左右される気がします。

「見られてる意識」で、自分を出せなくなる

ロープレのときだけ言葉がぎこちなくなる。それって、実力不足じゃなく“見られてる”ことが原因かもしれません。

目の前にいるのが顧客ではなく、評価者に見えてしまうと、声のトーンも、言葉の熱量も自然と落ちていきます。

本番ではできるのに、ロープレでは固まる——それは営業あるあるの“錯覚”なんです。

大事なのは、“誰に向かって話しているか”を自分の中で正しく設定し直すこと。

お客様の顔を想像するだけで、言葉は現場に近づき、ロープレが生きた練習になります。

・「評価される怖さ」ではなく「伝えたい熱意」にフォーカスを置く

・「緊張の沈黙」ではなく「間の余白」として言葉を準備する

・具体的な顧客像を思い描き、その人に向けて話すよう促す

ロープレは演技じゃなく、日常の延長。

“自分らしさ”に戻るだけで、伝わり方が一変します。

「想定外の質問」で、思考が停止する

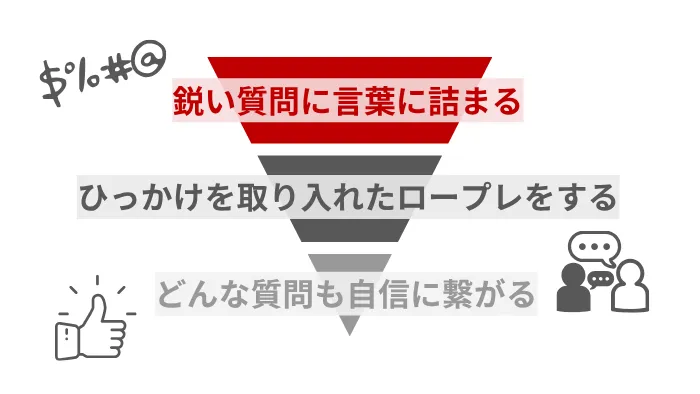

ロープレ中の鋭い質問に、言葉に詰まる。これはスキル不足ではなく、「本番で通用する対話力」を磨く絶好の機会です。

質問に詰まる瞬間こそ、思考のフレームを広げるタイミングになります。

とくに法人営業では、「聞かれて困ること」こそが、相手の本音につながっていることが多いです。

実際の現場に近い“ひっかけ”に慣れておくことで、どんな切り返しにも落ち着いて対応できるようになります。

以下はロープレに取り入れると、即使える質問例です。

- 「導入で“既存業務が混乱”しないか」

- 「“他社と何が違うのか”今すぐ教えて」

- 「正直“効果が見えづらい”と感じる」

一度でも焦った質問に出会えば、提案の角度が一気に増えていきます。

ロープレは“覚える場”ではなく、“ぶつかって鍛える場”だと捉えると、どんな質問も自信につながっていきます。

「やっただけ」で終わり、学びが蓄積されない

ロープレ終わった直後、「なんとなくできた気がする」で終わっていませんか?

ただやるだけでは、時間は使ってもスキルは積み上がりません。

大事なのは、「できたこと」と「できなかったこと」を具体的に言語化すること。

自分の癖や反応パターンに気づかずに回数だけ重ねても、成果にはつながりにくいんです。

反省点が見えないロープレは、砂漠に水をまくようなもの。軌道修正がないままでは成長は鈍ります。

・「フィードバック内容」を必ずメモを取り、次回の課題として設定する

・「自分の課題」をひとつだけ決めて実践で試す

ロープレは“やること”より“残すこと”が価値になります。

振り返りの一手間が、営業の引き出しを何倍にも増やしてくれます。

「ゴール不明確」で、目的が曖昧になる

ロープレの途中で、「あれ、これ何の練習だったっけ?」と迷子になること、ありませんか?

目的がぼやけた状態で始めると、話の展開もフィードバックもぼんやりしたまま終わってしまいます。

“何を鍛えるか”が曖昧だと、“何が良かったか”すら判断できなくなるんですよね。

ロープレはシナリオをなぞる場ではなく、ピンポイントで“課題を潰す”場。

事前にゴールを決めておくと、話す内容も聞くポイントも驚くほどクリアになります。

・「仮説ヒアリングの精度を上げる」など、テーマを一つ決めて臨む

・「初回面談での距離感づくり」など、シーンを限定して練習する

ロープレは“全体練習”より“課題解決”。

狙いを絞るだけで、1回の濃度が一気に変わってきます。

状況に合ったトークや反応ができていない

「何を言えば正解なんだろう…」と詰まったことはありませんか?

営業ロープレが苦痛に感じる原因のひとつに、「温度感に合わせた反応ができていないこと」があります。

営業は、相手の状況・温度感・フェーズに応じて毎回トークを変える必要があります。

それにも関わらず、「これが正しい言い方」と型に頼ってしまうと、表情や温度に反応できず、会話がかみ合わなくなります。

現場でよくある具体例は以下の通りです。

- 「仮説の“正しさ”を優先して共感を後回しにする」

- 「“決まった構成”通りに話して相手の反応を無視する」

営業は、暗記ではなく“状況にあった反応”が鍵になります。

トークの正しさより、「相手の目の動き・声のトーン」に丁寧に寄り添えるかが大事です。

温度感が掴めた時、ようやく“伝わる会話”が始まるかもしれません。

自分の言葉で相手に向き合うことが、営業の肝になります。

「やる気ゼロ」では自分ごととして考えられていない

やる気が出ないとは、「自分の言葉で話す理由が見つかっていない状態」のことです。

つまり、目の前のロープレが自分の営業現場と重なっておらず、感情が動いていないということです。

なぜ毎回、話す前から気持ちが沈むのか?

実は、内容が抽象的すぎて、自分の課題とリンクしないからモチベーションが湧かないだけかもしれません。

たとえば、「刺さらないトークを繰り返す」「相手役が実在しない顧客像を演じる」などが起きてしまうと、リアルさを失ってしまいます。

- 実際の失注案件や、現在進行中の案件を題材にする

- 商談で詰まったポイントや、言えなかった一言をテーマに設定する

少しずつでも「この言い回しなら通じるかも」と思える感覚を持てると、自然と口が動き出していきます。

「過去の失敗」がよぎって、前に出られない

過去の失敗とは、「一度うまくいかなかった経験が行動を止める状態」のことです。

つまり、頭ではやり直すべきとわかっていても、体が拒否反応を起こしてしまう感覚です。

営業ロープレで、なぜ自分だけ声が小さくなるのか?

実は、以前の「詰まった記憶」や「否定された体験」が、自信を無意識に奪っている可能性があります。

たとえば、「提案時に沈黙が続いて焦った経験を引きずる」「過去のロープレで上司に否定され落ち込んだ記憶が残る」など

ポイントは、完璧を目指すのではなく、“前に進んだ手応え”に注目することです。

一文でも自分の言葉で話せたら、それを小さな成功として積み重ねてみてください。

「曖昧なフィードバック」で、改善点が分からない

フィードバックは「何をどう変えるか」を示す地図のようなものです。

つまり、曖昧な言葉では動けず、具体があってはじめて修正できます。

「なんとなく印象が弱いかも?」と言われても、何をどう強めればいいかわかりませんよね?

実は、営業のロープレでつまずく人の多くが、“悪くないけど良くもない”という言葉で立ち止まっています。

たとえば、「提案理由が浅いと言われたが、“どの一言をどう深掘るか”が見えなかった」「流れはいいねと言われたが、“何がよくて次に何を磨くか”が不明だった」など。

ポイントは、「ざっくり評価」ではなく、「今のままだと●●という印象に映るから、この言い回しを●●に変えてみて」と、行動単位で伝えることです。

相手の言葉を“変換できる指示”に直せた瞬間、ロープレは“やらされ感”から“自分の武器を作る時間”に変わっていきます。

営業ロープレの苦手苦痛を克服する7つの対処法

1回で決めずに、10本打って1本拾えばいい

ロープレ1回で結果を出そうとすると、毎回がテストのように感じて息が詰まりますよね。

でも営業は、1本で刺す競技じゃなく、何本も打って当たりを探す“打席型の勝負”です。

外した提案にこそ、次のヒントが詰まっていたりします。

「今日は外したな」くらいで終わらせず、そこから何を拾えるかが差になります。

拾った違和感を言語化すれば、次の打席で武器に変わります。

・「相手の温度感を読み違えた瞬間」を振り返って整理する

・「断られた理由の言葉尻」から改善の糸口を探る

10本打って1本拾えれば十分。結果より、拾える視点の数を増やしていきましょう。

始める前に「成功の流れ」を頭で1回流しておく

いざロープレが始まる直前、なぜか緊張して言葉が出てこない…そんな経験はないでしょうか。

準備してきたはずの言葉が、いざ本番になるとどこかに飛んでしまう。これは、脳が“段取り”をイメージできていない証拠かもしれません。

営業はトーク力よりも「流れの設計」で決まります。

だからこそ、始める前に一度だけ“成功したロールプレイの流れ”を頭の中で再生しておくことが大きな意味を持ちます。

この一手間で、話す順序が整い、実践時の焦りもぐっと減っていきます。

・「アイスブレイクから課題深掘りまでの流れ」を思い浮かべておく

・「最後にクロージングへ持っていく道筋」を確認しておく

ロープレ前に数秒、目を閉じて“成功ルート”を描く。それだけで、緊張よりも手応えを得られる可能性があります。

直近の商談相手(顧客)を思い出して、その人になりきってもらう

ロープレが机上の空論に感じるのは、「誰に向けて話してるか」が抜け落ちているからかもしれません。

商談で本当に必要なのは、相手の目線に立ち、その人の“迷い”や“本音”を想像すること。

直近で接した顧客を思い出し、その人になりきって自分の話を聞いてみてください。

「今の一言、自分なら納得するか?」

この問いを持つだけで、トークは一気にリアルに研ぎ澄まされていきます。

・「現場の温度感が強かった顧客」を再現して言葉のニュアンスを変えてみる

・「意思決定に慎重だった相手」を思い出してロジックの組み立てを調整してみる

演じるんじゃなく、“その人の頭の中で考える”。

ロープレは、相手の世界に潜り込む訓練でもあります。

自分の営業の型で、ズレてもすぐに立て直す

商談中に話が脱線して焦った経験、誰しも一度はありますよね。

でも焦りの原因は「何がズレたのか」が自分で見えていないことかもしれません。

そんなとき、自分だけの“営業の型”があると、ズレた瞬間にもすぐに立ち戻れる軸になります。

どんな場面でも戻れる型があれば、余計な言い訳も、頭の中の混乱も起きにくくなります。

では、どこまでが「型」で、どこからが「応用」なんでしょうか?

・「価値訴求の順番」を決めておき、話の軸を保ち直せるようにしておく

・「沈黙が起きた場面」で返すトーク例を用意し、緊張感をほどく準備をしておく

商談は毎回違う。でも、型があるから崩れても崩れっぱなしにはなりません。

“戻れる場所”があることで、営業はもっと安定して深く刺さるようになります。

自分の営業の型で、躓きやすい点を事前に練習相手に伝えておく

商談の“どこで詰まるか”を、自分が一番わかってないこと、ありませんか?

ロープレで毎回同じところで噛むのに、相手には伝えずなんとなく進めてしまう…それじゃ、ただの自己満です。

本番で転ばないために、練習でわざと転ぶ準備をしておく。その設計が、実力を底上げします。

・「ヒアリングの深掘りが浅くなる場面」を先に共有して、実戦さながらに練習する

・「競合との差別化トークに自信がない」と伝えて、そこだけ何度も繰り返して詰める

営業は、“癖”との戦いです。黙ってると、誰もそこに触れてくれません。

だからこそ、自分の“弱点”を練習前にさらけ出す。それが、勝てる営業の最短ルートになります。

Geminiで文字起こしして、自分の“口グセ”を炙り出す

ロープレが終わったあと、「自分、何を話していたか覚えてない…」そんなモヤモヤを感じたこと、ありませんか?

実は、自分のトークを“客観視”できないまま改善しようとすると、どこがズレてるのかもわからなくなります。

そこで効果的なのが、Geminiで商談ロープレを文字起こしして、自分の「口グセ」や話の偏りを見える化する方法です。

録音データをそのまま放置せず、文字で見返すと、“何度も同じ表現を繰り返してる”など、クセが浮き彫りになります。

なぜ相手の反応が薄かったのか、自分がどのワードで詰まったのかも冷静に振り返ることができます。

・「同じ質問を2回していた」ことに気づいて、流れを整える

・「あー」といった間投詞の多さに気づいて、説得力を高める

話し方は、感覚ではなく“視覚”で直すと変わりやすくなります。

あなたの“口グセ”は、文字にしないと見えないかもしれません。

ロープレの相手役に「本気で詰めて」とお願いする

ロープレがぬるいと、実戦では一瞬で崩れます。

「もっと詰めてもらえますか?」と一言頼むだけで、緊張感と準備の質が一気に変わります。

優しい空気の中では見えない“粗さ”が、厳しいツッコミであぶり出されるからです。

言葉の選び方、間の取り方、返しの角度――本気のロープレでしか磨けない感覚があります。

・「価格交渉の切り返し力」をその場で試して鍛える

・「曖昧な表現のクセ」を炙り出して修正する

商談本番で焦るのは、ロープレで本気を出していない証かもしれません。

詰められて初めて、営業の“底力”は目を覚まします。

“共感のひと言”に全力を注ぐ等「ロープレに縛り」を取り入れる

ロープレが形だけになると、心が動く営業にはつながりません。

だからこそ、「共感のひと言を必ず入れる」「提案は2分以内でまとめる」など、あえて“縛り”を設けると質が変わります。

制限があるからこそ、伝え方の工夫や引き出しの深さが養われていきます。

「共感できてるかな?」と自問するだけで、相手目線の会話に自然と切り替わるようになります。

・「お客様の言葉を一度“復唱”して共感を示す」ことを意識する

・「導入トークは“1分以内”にする」と決めて練習する

縛りを設けることで、惰性のロープレが一層価値のあるものになります。

自由より、制限付きのほうが営業は育つかもしれません。

営業ロープレ楽しくなる!3つの習慣

「失注した案件」を再現して次はどう攻めるか試す

悔しい失注こそ、次に勝つための“宝の山”になることが多いです。

終わった話に見えて、実は相手の「本音」や自分の「ズレ」に一番気づける瞬間だったりします。

大切なのは、再現ロープレで“もう一度あの場に戻る”こと。答え合わせではなく、次に刺すトークを作りにいく姿勢です。

ポイントは、「原因追及」ではなく「打ち手の発掘」です。

- 「決裁者との温度差」を演じて、核心を突く言葉を探す

- 「提案資料の弱点」を共有して、伝え方を一新する

- 「次こそ勝てる切り口」を仮説ベースでぶつけ合う

やりきったつもりの案件も、見方を変えれば一番リアルな教材になります。

先輩の「決まり文句」を盗んで自分流にアレンジする

成果を出す先輩のひと言には、相手の心を動かす“型”が隠れていたりします。

そのまま真似ると薄っぺらくても、言い回しや順番を変えるだけで、自分の言葉に馴染んできます。

大切なのは、言葉を覚えることじゃなく、“なぜ効いたのか”まで掘ること。

ポイントは、「言い回しのコピー」ではなく「意図の抽出」です。

- 「先輩のクロージングトーク」を聞いて、語尾やトーンを自分に合わせる

- 「反応が良かったフレーズ」をメモして、別の場面で応用してみる

- 「相手が納得した瞬間」をロープレで再現し、自分の型に落とし込む

刺さる言葉は、誰かの真似からしか生まれない。だけど最後は、自分の“声”で届けるのが一番響きます。

毎回違う「設定」で商談の幅を広げる

同じ商品でも、相手の立場や状況を変えると、見せ方もトークもまるで変わります。

だからこそ、商談ロープレは「設定を変えるだけ」で一気に実戦力が上がります。

大切なのは、“誰に何を届けるか”を毎回変えて、発想を広げること。

ポイントは、「商品の説明」ではなく「相手の立場からの見え方」に目を向けることです。

- 「新任の決裁者」を想定して、導入の安心感を軸に話す

- 「現場担当目線」で、運用のラクさや定着率を強調する

- 「数字に厳しいCFO役」で、費用対効果を一発で伝える言葉を探す

設定を変えるだけで、商談の引き出しがどんどん増えていきます。発想の幅は、実は準備の幅で決まります

営業ロープレの3つの目的

お客さんの「厳しい反応」「嫌な顔」を見たときの立て直し方を覚えるため

営業ロープレの目的のひとつは、「想定外のネガティブな反応にどう対処するかを事前に体に染み込ませておくこと」です。

つまり、場数で学ぶのではなく、準備の段階で“メンタルと技術の耐性”を鍛えるということです。

けれども実際の現場では、「今の言い方まずかったかな…?」と自信を失ったまま、巻き返せずに終わってしまうこともあります。

実は、表情の変化や反応のトーンには“本音を引き出すチャンス”が隠れている場合も多いんです。

たとえば、「価格に対して渋い顔をされたときに“ご予算感とズレがありましたか?”と返す」「納期に不安を感じた反応に“どのあたりがご懸念ですか?”と切り返す」など

ポイントは、反応を“拒絶”と受け取るのではなく“もっと聞いてほしいサイン”として捉える視点を持つことです。

反応に動揺しないためにも、ロープレで“あえて嫌な顔をされる”経験を積んでおくと、現場での立て直しが自然と上手くなります。

自分の「営業スタイル」の良し悪しを第三者目線で知るため

営業ロープレの目的のひとつは、「自分の話し方や進め方のクセを、他者の目を通して客観的に把握すること」です。

つまり、自分では気づけない“無意識の習慣”を洗い出す機会にするということです。

けれども実際には、「悪いところがわからないまま改善できずに止まっている…」という悩みも多くあります。

実は、良かれと思って続けているスタイルが、相手には「押しつけがましい」「説明が長い」と受け取られているケースも少なくありません。

たとえば、「やたらと資料を読み上げてしまう癖を指摘される」「ヒアリングの深掘りが足りないと言われる」など

ポイントは、自分の営業スタイルを“正解”だと思い込まずに、常に“改善の余地がある仮説”として受け止めることです。

ロープレでの他者フィードバックは、独りよがりになりがちな営業を、本当の意味で“お客さん目線”に引き戻してくれます。

最終的に、受注に繋げるため

営業ロープレの目的のひとつは、「受注率を高める具体行動の精度を上げること」です。

つまり、やみくもに話すのではなく、再現性のある受注パターンを身につけるということです。

けれども実際は、「どう詰めれば受注できたか」が曖昧なまま終わってしまうケースが少なくありません。

実は、提案の良し悪しではなく、「商談の流れの詰め方」が受注を左右していることも多いです。

たとえば、「キーマンの意思決定プロセスを掘り切る」「予算決定時期を明確にする」など

ポイントは、ロープレを通じて“詰めどころ”を言語化し、誰がやっても同じように詰められる状態をつくることです。

まずは、「この詰めが甘かった」と言える感覚をチーム内で共有してみると、次の一手が見えやすくなります。

【5つの活用シーン別】営業のヒアリング質問項目テンプレート例文

「初回訪問」で相手の懐に入る雑談から本題への移り方

初回訪問では、いきなり本題に入るよりも、「相手の関心事」に一言触れてから自然に本題へつなぐ流れが有効です。たとえば、最近の出来事や共通点を軸に雑談を交わすことで、“売り込み”ではなく“会話”として受け取ってもらえる確率が高まります。雑談からの切り替えがスムーズだと、「この人は話しやすい」という印象を与えることができ、信頼形成の第一歩になります。

テンプレート例文

こんにちは、〇〇の導入支援を行っております△△と申します。お時間いただきありがとうございます。そういえば御社、最近〇〇エリアに新拠点を出されたとニュースで拝見しました。環境は落ち着かれましたか?

↓(ちょっと笑顔になる)

ありがとうございます。実は、別のクライアント様も最近〇〇周辺に移転されたんですが、やはり人材採用面で好影響が出ているそうです。御社はいかがですか?

↓(自然に会話が始まる)

なるほど、ありがとうございます。ちなみに本日、〇〇のご支援についてご紹介できればと思っております。特に御社のような〇〇業態の企業さまにとって、〇〇が与えるインパクトを実感いただけるかと思います。

↓(話が本題へ移る)

もしご興味お持ちいただけましたら、実際の導入ステップと初期フェーズの支援内容を5分ほどでご説明できますが、いかがでしょうか?

この流れのポイントは、“雑談”が“前振り”になっており、本題との接続に違和感がないこと。相手の情報に触れたうえで、「御社だからこそこの話をする」という構造が、自然な移行を生みます。

「予算感」を聞くタイミングと自然な切り出し方

「予算ありますか?」と直球で聞くと、警戒されやすくなります。信頼関係が浅い初期フェーズでは、「比較検討の基準」や「社内検討の流れ」を伺う中で、自然と“予算のレンジ”を確認するのが効果的です。相手の立場に寄り添いながら、「この規模感だと〜くらいのご相談が多いのですが」と前置きすると、会話の流れに乗せて引き出せます。

テンプレート例文

ありがとうございます。ちなみに、これまで〇〇のご相談をいただいた企業さまですと、だいたい月額〇〇円〜〇〇円前後で進められることが多いのですが、御社内ではご予算の検討なども始まっていらっしゃいますか?

↓(あ、そこ聞かれるよねという反応)

ありがとうございます。もちろん現段階で具体的に固まっていなくても大丈夫です。参考までに、どのくらいのご予算感であれば、社内的に前向きにご検討いただけそうかを教えていただけますか?

↓(それなら答えられそう)

かしこまりました。たとえば〇〇円くらいのレンジであれば、初期は〇〇から始めて、段階的にスケールアップするご提案も可能です。

↓(なるほど、そのやり方もあるのね)

もしご関心あれば、過去に同じようなご予算で導入された事例や、段階的な構成イメージをご紹介できますが、いかがでしょうか?

このトークのポイントは、「相場を提示 → 相手の状況を確認 → 代替案を用意」の順序で、“圧迫感ゼロ”で話を深めること。営業から数字を引き出すのではなく、「相手にとって無理のない選択肢」を一緒に探る姿勢が、結果的に本音を引き出す鍵になります。

「決裁者」を特定する遠回しな質問をする

営業の序盤で決裁者を聞き出すには、相手が違和感を持たない聞き方が重要です。真正面から聞くのではなく、会話の中に自然に混ぜることで、関係性を深めつつ決裁構造を把握できます。ここでは、現場で「そのまま使える」問いかけ例をテンプレートにしました。

テンプレート例文

〇〇についてご相談させていただきたくご連絡しました。御社ではこの手の導入検討は、〇〇様の部門が最初に動かれることが多いのでしょうか?

↓(そうですね、うちの部がまず動きます)

ありがとうございます。ちなみに、もしこの先お話が進んだ場合って、どなたまで共有されるケースが多いですか?

↓(最終的には部長や本部長にあげる感じですね)

承知しました。たとえば〇〇様が「良さそう」と感じられたあと、部長クラスの方に説明する場などは設けられたりされますか?

↓(はい、その段階では上司同席になります)

ありがとうございます。そのフェーズも想定して、部門全体で比較しやすい形でご提案を整えておきますね。

このテンプレートのポイントは、「誰が決めるか」ではなく「どうやって決まるか」を尋ねること。相手の温度感を崩さず、流れの中でキーマンを浮かび上がらせる実践的な聞き方です。

「競合比較」の状況を探る間接的な聞き方をする

競合の存在を確認したいとき、いきなり「他社も検討されていますか?」と聞くと、ガードを上げられてしまうことがあります。そこで、検討フェーズの自然な会話の中に“比較している事実”を引き出せる問いかけが有効です。相手が構えずに話しやすくなる工夫を凝らした実践テンプレートをご紹介します。

テンプレート例文

〇〇についてご興味を持っていただきありがとうございます。御社のような業態ですと、〇〇の導入を検討される企業様の中には、〇〇や〇〇を見られているケースも多いのですが、今回はどのようなきっかけでお声がけいただいたのでしょうか?

↓(ちょうど比較していて、御社の〇〇が気になってました)

ありがとうございます。他社様ではたとえば〇〇機能が強みだったりしますが、御社ではどういったポイントを特に重視されていらっしゃいますか?

↓(やっぱり運用面のしやすさとかですね)

なるほど、御社のご状況だと〇〇のような細かいところの使い勝手が意外と大事だったりしますよね。ちなみに、その辺りは今どのように比較検討されていらっしゃいますか?

↓(実は○社と○社も資料を取り寄せていて…)

承知しました。差が出やすい点を明確に整理した比較表などもございますので、もしご希望あれば1枚にまとめたものをお送りしますね。

このテンプレートのポイントは、比較されることを前提に話を進めることです。あえて「他社も見てますよね?」と聞くのではなく、「他社もよく聞きますよ」と前提づけることで、相手が自然と“今の検討状況”を開示しやすくなります。営業側が空気を読んでいる感を出すことが信頼につながります。

「導入スケジュール」を具体的に聞いておく

提案の成否は“タイミング”に大きく左右されます。だからこそ、導入スケジュールを早めに把握しておくことで、提案の内容や打ち手の精度が大きく変わります。ただし「いつ導入しますか?」と直球で聞くのではなく、相手の立場に配慮した聞き方がポイントです。以下は現場で使いやすいテンプレートです。

テンプレート例文

〇〇についてのご検討ありがとうございます。ちなみに、もし仮に〇〇が良さそうだとなった場合、御社ではどれくらいのタイミングで導入されるケースが多いでしょうか?

↓(そうですね、年度内には動きたいとは思ってます)

ありがとうございます。たとえば今の段階から逆算すると、いつ頃までにご判断いただけると進めやすそうですか?

↓(できれば来月中には方針を固めたいですね)

承知しました。そうなると、〇〇のような事前準備が必要になるかと思いますので、こちらでその流れを見える化した簡単なスケジュール案をお作りしてもよろしいでしょうか?

↓(ぜひ、それ助かります)

ありがとうございます。ご判断の流れと照らし合わせながら、無理のない導入計画をご一緒に整えていければと思います。

このテンプレートのポイントは、「仮に進むとしたら…」という前提をつけることで相手に圧をかけず、リアルな導入時期を聞き出すこと。具体的な時期感がわかることで、こちらの営業プロセスも設計しやすくなります。

【超簡単】営業ロープレの苦手苦痛を乗り越えて成果を出す4つの手順

最初は「3分」だけ。短時間でまずは慣れる

営業ロープレが苦手だと感じるときこそ、あえて「短く始める」が突破口になります。

「3分だけ」と時間を区切ることで、心理的ハードルをぐっと下げることができます。

ポイントは、「全部やろう」とせず、挨拶や冒頭の入り方など“部分練習”に絞ること。

よくあるのは、最初から完璧にやろうとして詰まってしまい、自信をなくすパターンです。

例えば、「名乗ってから最初の一言だけやってみる」「相手の反応に合わせて質問だけ繰り返してみる」など、小さな成功体験を積み重ねるのが効果的です。

まずはスマホのタイマーを「3分」にセットして、声に出すところから始めてみてください。

「何も準備しない」は禁物。基本の「型」を決めておく

ロープレ前に「何を話すか決めてない」と感じると、不安と緊張が一気に増します。

「型を決める」とは、冒頭からクロージングまでの流れを、あらかじめ“自分用のテンプレ”にしておくことです。

ポイントは、「自然に言えるようにする」より、「言うことを減らしておく」くらいがちょうどいいということ。

よくあるのは、丸暗記しようとして不自然になったり、少し詰まっただけで全部飛んでしまうケースです。

具体的には、「自己紹介→共感→目的提示→質問→クロージング」の5ステップをメモして、まずは順番どおり読むだけでもOKです。

言葉を選ぶより、型に沿って“段取り”に慣れていくことから始めてみてください。

相手役には「リアルな顧客像」を事前に伝える

ロープレが形だけの練習で終わってしまう原因のひとつが、「顧客設定の曖昧さ」です。

「リアルな顧客像を共有する」とは、相手役に“どんな背景の顧客か”を具体的に伝えておくことです。

ポイントは、「役になりきれる情報」を先に渡しておくこと。たとえば業種、役職、抱えている課題などです。

よくあるのは、相手役が即興で受け答えをしてしまい、現場とのズレが大きくなること。

例えば、「40代男性、工務店経営、最近チラシ反響が落ちてきて困っている」という程度まで描くと、やりとりにリアリティが生まれます。

ロープレ前に“この人ならどう返すか?”を一緒に想像しておくと、内容も深まりやすくなります。

「ダメ出し」より「良かった点」を最初に言ってもらうのをサイクルにする

ロープレ後、いきなり指摘から入ると、やる気がしぼむことがあります。

「良かった点を先に言ってもらう」だけで、緊張がやわらぎ、前向きな学びにつながります。

ポイントは、「ここがよかった!」と感じた瞬間を具体的に伝えてもらうこと。

よくあるのは、「えっと…まぁ全体的に良かったです」など、ふわっとした感想で終わってしまうことです。

例えば、「笑顔で名乗ったところが自然だった」「質問の流れがスムーズだった」と、1つでも“再現できるポイント”をもらうと、自信が積み上がります。

終わった直後に「まず良かったところ教えてください!」と自分から促してみてください。そこから成長のサイクルが回り出します。

ロープレが苦手でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「ロープレが苦手を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?

何度やってもロープレで詰まってしまい、自信をなくしてしまう…。

そのままだと、本番の商談でも言葉に詰まり、せっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。

けれど大丈夫です。ロープレが苦手なのは“あなた一人だけ”ではありません。

弊社スタジアムでは、現場で実践を重ねてきた営業のプロが、ロープレの課題や癖を丁寧に見極め、改善のヒントをご提案しています。

今なら、IT・Web領域に特化した営業のプロが、無料であなたの悩みに直接耳を傾けます。

「練習が苦手」「自己流では限界」と感じている方にこそ、一度試してほしい内容です。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日