ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

「商談で“ズレた提案”ばかりしていませんか?」

「ヒアリングしたのに刺さらない」「決裁者の反応が薄い」──そんな経験、ありませんか?

ファクトファインディングが甘いと、提案は的外れになり、せっかくの商談が水の泡になります。

本記事では、ファクトファインディングを駆使して“ズレない提案”を実現する具体策を徹底解説。

すぐに現場で使える質問テンプレもご紹介します。

導入期・比較検討期・アップセル期、それぞれで効果を発揮するヒアリングの本質がわかります。

・ファクトファインディングを行う3つのメリット(商談のピント・一次情報・決裁者視点)

・ファクトファインディングを行うよくある3つのシーン(初回訪問・競合比較・アップセル)

・ファクトファインディングで有効な質問(5つの例文テンプレ)(痛点・KPI・過去検討理由)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

ファクトファインディングとは【基本・目的・違いを整理】

ファクトファインディングの目的

ファクトファインディングの目的は、「相手の意思決定を動かすために、事実をもとに課題の本質を明らかにすること」です。

つまり、聞き出すのは“言葉”ではなく、その背景にある“理由”ということです。

「何を買いたいか」ではなく、「なぜ変えたいのか?」を聞けていないと、提案はズレやすくなります。

実は、営業で迷子になる原因の多くが、この“事実(ファクト)の取りこぼし”にあります。

たとえば、「案件ごとの営業工数を可視化する」「現場と経営の温度差を数値で示す」など。

ポイントは、顧客が“気づいていない前提”を一緒に整えていくことです。

数字と事実が揃ったとき、提案は「選択肢」から「答え」に変わります。

ファクトファインディング:潜在的な課題を発見する

ファクトファインディングとは、顕在化していない顧客の課題やニーズを、事実ベースで引き出すための情報収集をすることです。

ファクトファインディングでは、「なぜ売上を伸ばしたいのか?」「売上を伸ばすことで、顧客は何を実現したいのか?」など、より深く顧客の状況や背景を理解する際に役立ちます。

ヒアリング:顕在的な課題を発見する(ファクトファインディングとの違い)

一方でヒアリングは顧客からの直接的な聞き取りをすることです。

ヒアリングでは「どのような施策で売上を伸ばしたいですか?」と具体的な施策を聞き出す際に役立ちます。

ファクトファインディングにおける「課題設定の本質」の3つの手順

課題設定の本質とは、「相手の言葉をうのみにせず、本当に解決すべき問題を事実から逆算して見つけ出すこと」です。

つまり、要望に応えるのではなく、その背景にある構造を見極めるということです。

でも実際には、「とりあえず提案を求められたけど、何に効かせるべきかが見えない…」と悩む営業も多いです。

実は、課題設定がズレる原因は“症状”に飛びついて“原因”を見ていないことにあります。

3つのステップは以下の通りです

【3つのステップ】

1事業理解のステップ→2問題発見のステップ→3課題設定のステップ

引用元:Sales is (セールス・イズ) 科学的に「成果をコントロールする」営業術

ポイントは、相手の話を整理するのではなく、“仕組みでとらえ直す視点”を持つことです。

見えていない本質が言語化できたとき、提案の強さも説得力も自然と変わってきます。

ファクトファインディングで使いたいフレームワーク 「7つのファクト」とは

ファクトファインディングにおける「7つのファクト」とは、以下の要素です。

【7つのファクト】

1顧客のビジネスモデル

2現状

3理想

4問題

5原因

6示唆

7課題

「理想や課題を聞いたつもりが、何も拾えていなかった…」そんな子供 よくあるでしょう。

しかし実は、順番を守って7つの視点から聞くことで、顧客の“本音”と“論点”が自然と浮き彫りになります。

たとえば、「『広告費が増えた理由』を聞き出す」「『3ヶ月後に求める成果』を具体化する」など、

営業が問う順序と粒度が変わるだけで、提案の厚みは見違えるほど変わってきます。

ポイントは、「聞く順番で勝敗が決まる」という感覚を持つことです。

話す内容ではなく、“どう聞き出すか”が提案の入口になります。

はじめはぎこちなくても構いません。まずは7つのファクトを使って、会話の質を一段上に引き上げていきましょう。

※7つのファクト

引用元:Sales is (セールス・イズ) 科学的に「成果をコントロールする」営業術

ファクトファインディングにおける「課題設定の本質」3つの手順解説

商談の最初で「何に困っているのか?」を正しく捉えることが、その後の提案のすべてを左右します。

課題設定とは、「相手の悩みの背景まで掘り下げ、真のニーズを言語化する作業」のことです。

ここでのポイントは、「表面的な要望」ではなく、「意思決定の障害になっている本質的な課題」を見つけること。

よくあるのは、相手の言葉をそのまま鵜呑みにして、聞いたままを課題と定義してしまうケース。これでは、深く刺さる提案にはつながりません。

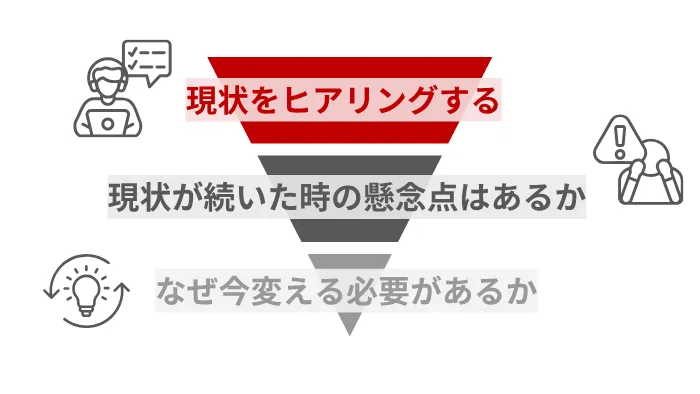

例えば手順としては、

①最初に「現状ヒアリング」

②次に「その状態が続いた場合の懸念点」

③最後に「なぜ今、変える必要があるのか」

の順で聞き出していきます。

この流れで聞くと、顧客自身もまだ気づいていなかった“本当の課題”が自然とあぶり出されてきます。

「なぜ今、それが問題になっているのか?」を、一緒に言葉にしてあげることを意識してみてください。

ファクトファインディングを行う3つのメリット

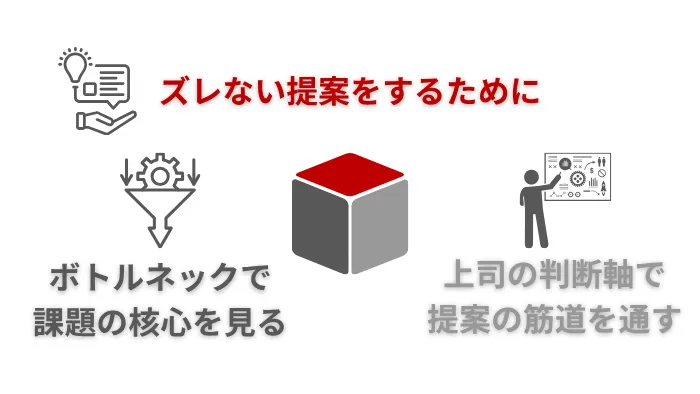

「商談のピント」が合い、ズレた提案を防げる

ヒアリングの途中で、「このまま話してて提案につながるのかな…?」と感じたこと、ありませんか?

相手の温度感やニーズが曖昧なままだと、提案がズレてしまい、検討すらされないこともあります。

だからこそ、ファクトファインディングで“聞くべきこと”を先に押さえることが重要です。

本質的な情報を拾っておけば、提案の焦点が合い、商談の流れもクリアになります。

・「現状のボトルネック」を聞き出すと、課題の核心が見えてくる

・「上司の判断軸」を確認すると、提案の筋道が一気に通ってくる

雑談の延長では、契約に届きません。

情報を“拾う力”が、ズレない提案をつくる軸になります。

「一次情報」が取れるから、提案の説得力が段違いになる

営業で「なんで御社だけがそれを提案できるんですか?」と聞かれたことはありませんか?

この問いに答えられるかどうかで、提案の重みがまったく変わってきます。

理由はシンプルで、「現場の一次情報」を押さえている提案は、顧客から見ると「机上の空論」ではないと感じられるからです。

実際、一次情報があるかどうかで、提案への信頼度や社内稟議の通りやすさまで変わってきます。

営業トークの例

顧客「それ、うちに必要ですかね?」

営業「はい。実は御社の現場の〇〇部門で“◯◯に毎月12時間かかっている”と伺いました。C社も同様で、導入後は4時間に短縮されました」

このように、一次情報があれば、提案が“自分ごと”として伝わりやすくなります。

「決裁者に刺さる提案」が見える化できる

営業で「どうすれば決裁者が動いてくれるのか?」と悩んでいませんか?

答えはシンプルで、「決裁者がYESと言いたくなる理由」を先に用意することです。

その鍵が、ファクトファインディングで見つけた“損してる事実”です。

営業トークの例

顧客「良さそうだけど、上が動くか分からなくて…」

営業「実は同業のY社も、似た課題で動きが鈍かったんです。ただ“毎月80万円分の商機を逃している”と分かった瞬間、即決されました」

決裁者は“やらない理由”より“やらないと損する理由”に弱いです。

数字と事実で背中を押す、それが刺さる提案のポイントです。

ファクトファインディングを行うよくある3つのシーン

「初回訪問(接点)フェーズ」で聞くべきは、業務フローとKPI

「何から聞き始めよう…」初回訪問の立ち上がり、迷うことありませんか?

いきなり課題を聞くのではなく、“今どんな流れで何を見ているのか”を押さえると、一気に会話が噛み合います。

業務フローとKPIは、相手の行動と思考を映す地図のようなもの。

これを聞き漏らすと、どれだけ良い提案でも空振りになります。

・「商談から受注までの流れ」を聞いて、現場の動線を掴む

・「部署ごとのKPI評価軸」を確認して、意思決定の基準を探る

初回で深く入りすぎなくて大丈夫です。

相手の“見ている景色”を一緒に眺めることから、すべてが始まります。

「競合比較フェーズ」で差がつくのは、過去の失敗と不満の深掘り

「御社の強みは何ですか?」と聞かれて、つい商品の話に寄りすぎてしまう――そんな場面、よくありますよね。

でも、競合比較のフェーズで本当に効くのは、相手の過去にある“不満の根っこ”を掘り起こすことです。

なぜ他社でうまくいかなかったのか。何が満たされていなかったのか。

そこに踏み込むと、相手の中で「違い」が明確になり、自分ごととして判断されやすくなります。

・「以前の導入で失敗した理由」を具体的に聞いて、地雷を避ける

・「今の取引先に感じている不満点」を丁寧に聞き出して、提案に活かす

比較されるからこそ、“どこが合わなかったか”を先に聞く。

その一歩が、提案の精度と説得力を大きく変えていきます。

「アップセル提案フェーズ」は、未予算領域を拾えるかで決まる

アップセル提案とは、既存の提案を土台に「まだ予算が割かれていない課題」に手を伸ばす行為です。

つまり、顧客が自覚していない問題に先回りして提案を差し込むことで、営業の可能性を一気に広げることができます。

でも実際は、「それは予算外なんですよね」と言われると、深掘りをやめてしまう人も多いです。

実は、予算の有無よりも、「その課題、本当は困ってるんですよね?」と切り込めるかどうかが本質です。

たとえば、「既存プロダクトの利用率が低い課題を拾う」「他部署が手入力で苦しんでいる現場を見つける」など

ポイントは、「今ある予算」ではなく「いま困っている現場」に焦点を当てて会話することです。

“想定外の困りごと”に営業が気づけたとき、アップセルは「予算外」から「必要経費」へ変わっていきます。

ファクトファインディングで有効な質問(5つの例文テンプレ)

「今のやり方で困ってることは?」で実務の痛点を引き出す

「今のやり方で困っていることは?」と聞くことで、表には出にくい現場の不満やムダな手間を具体的に引き出すことができます。

やり方そのものに焦点を当てることで、相手が“仕方なくやっていること”や“本当は変えたいと思っていること”を自然に口にしてくれる可能性が高まります。

例文

〇〇のご対応って、今はどんな流れで進められてるんですか?

↓(回答)

ありがとうございます。実際、そのやり方で〇〇のときに「ちょっと面倒だな…」と感じる場面ってあったりしますか?

↓(はい)

やっぱり、そこ手間かかりますよね。他のご担当者からも「〇〇に無駄な確認が多くて時間を取られる」といった声、けっこう聞くんです。

↓(共感)

実は、そこをスッと通せるような〇〇の仕組みがありまして、〇〇業界でも最近導入が進んでいます。

↓(興味あり)

もしよければ、「どんなふうに変わったのか」「実際どれくらい楽になったのか」を事例ベースでご紹介してもよろしいですか?

この質問のポイントは、相手を否定せず「今のやり方を尊重したうえで本音を引き出す」ことです。無理なく課題を言語化してもらうことで、自然な流れで提案フェーズに移れます。

「今期、数字で一番追ってる指標って何ですか?」でKPIの重みを聞く

KPIの優先度を聞くことで、相手が本当にコミットしている数字や評価基準が見えてきます。「何を見られているか」がわかれば、響く提案の方向性が一気に明確になります。

特に“今期”というワードは、リアルタイムな緊張感や目標意識を引き出すきっかけになります。

例文

ちなみに、今期〇〇部門で一番重視されてる数字って、どの指標ですか?

↓(回答)

ありがとうございます。ということは、たとえばその〇〇(例:リード獲得数)って、何を使って追われてるんですか?

↓(回答)

なるほど、やっぱりその〇〇を上げるために現場でもけっこうプレッシャーありますよね…他社さんでも「〇〇の質が数字に直結する」とよく伺います。

↓(共感)

実は、〇〇の質と量を両方改善できる仕組みがありまして、まさにその指標を短期間で改善された企業がいくつかあるんです。

↓(反応を聞く)

もしご興味あれば、どんな動きをしたのか・どれぐらい変わったのか、データ付きでお見せしましょうか?

この質問の良さは、“何を数字で追っているか”を聞くことで、相手の評価軸=本音の関心をストレートに知れるところにあります。

表面的なKPIではなく「腹落ちしてる指標」を把握することで、打ち手の精度がグッと上がります。

「これまで検討してボツになった理由って覚えてますか?」で失敗を価値に変える

この質問は、過去の失注理由を聞き出すきっかけとして非常に効果的です。ただ、聞き方を誤ると「過去の否定」を掘り返すことになり、相手の警戒心を高めてしまいます。

そこで、「覚えてますか?」という柔らかい入り口から、当時の判断基準を引き出し、現在との違いを自然に会話に織り交ぜていくのがカギになります。

例文

「〇〇をご検討されていたときのことなんですが、最終的に見送りになった理由って、何か覚えてらっしゃいますか?」

↓(覚えている)

「ありがとうございます。実はそのポイント、今回の〇〇で大きく改善されてまして…」

↓(興味を示す)

「前回ネックだった〇〇が、今はこう変わっているんですが、それって再検討のきっかけにはなりそうでしょうか?」

↓(前向きな反応)

「まさにそこをご説明させていただきたくてご連絡しました。お時間5分ほどいただけたら、ピンポイントで要点だけお伝えします。」

ポイントは、“否定の掘り返し”ではなく“変化の確認”として話を進めることです。相手の過去判断を尊重しつつ、今の改善点を重ねることで、自然な興味喚起とアポイントにつながりやすくなります。

「最終のGoサインって、どの役職の誰が出すんですか?」で決裁構造を掴む

導入の最終判断者が誰なのかを自然に聞き出し、決裁者への接点をつくるための質問例は以下の通りです。

例文

〇〇の件で一点だけ教えていただきたいのですが、最終的に「やりましょう」とGoサインを出されるのは、どのご役職の方でしょうか?

たとえば、△△部の□□部長あたりで決まるケースが多かったりしますか?

↓(部長です)

ありがとうございます。ちなみにその□□部長の〇〇様にご判断いただく際って、事前に稟議を通す流れでしょうか?

それとも、直接すり合わせできる場があったほうがスムーズですか?

↓(直接話したほうが早いですね)

実は、他社さんでも〇〇様クラスと一度すり合わせしたことで、話が一気に進んだケースがありまして。

5〜10分でも大丈夫なので、〇〇様と軽く状況を共有できる場をいただけたらと思うのですが、いかがでしょうか?

この流れでは、あくまで確認というスタンスで聞くことで警戒感を与えずに、決裁者との接点を自然に提案できます。

重要なのは「部長」や「稟議」といった具体ワードを使いながら、相手の組織構造を言語化してもらうこと。

相手がまだ曖昧な場合でも、「他社事例」を絡めることで納得感のある一歩が踏み出せます。

「ほかに関係しそうな部門ってありますか?」で提案の巻き込み先を探る

この質問は、提案の幅を広げるうえで非常に有効です。特に決裁権が分散している組織では、1対1で完結する提案は少なく、「社内調整」が最大のハードルになることも多いです。

そこで「関係しそうな部門」という言い方で、相手にプレッシャーを与えず巻き込み先を引き出しやすくなります。

例文

「今回の〇〇の件なんですが、御社内で他にも関係しそうな部門ってあったりしますか?」

↓(たとえば経理部門と回答)

「やはり、〇〇の予算周りが関わってくる感じでしょうか?今までそのあたり、どのタイミングで調整されるケースが多いですか?」

↓(時期の共有あり)

「ありがとうございます。もし〇〇部門のご担当の方も交えてご相談できるようなら、提案の内容も少し調整できますので、ご都合に合わせて進められたらと思いまして…」

↓(同席の了承)

「心強いです。御社の中で〇〇の実行がスムーズに進むよう、全体像をふまえて準備させていただきますね。」

相手の「調整の負担」を減らすスタンスを伝えることで、社内巻き込みも前向きに受け入れられやすくなります。聞き方ひとつで提案の深度と広がりは大きく変わります。

ファクトファインディングで気をつけたい3つのポイント

「課題っぽい話」に飛びつかず、まず事実を聞き切る

「それ、課題かも」と言われても、すぐ飛びつかず、まず“現場の事実”をじっくり集めたほうが得です。

なぜなら、思い込みの課題に対応しても、結局「ズレてたね」で終わることが多いからです。

営業トークの例

顧客「営業の反応が鈍くて…たぶん提案が刺さってないんだと思います」

営業「そうなんですね。ちなみに、最後に提案したのはいつ・誰に・どんな内容でしたか?できればやりとりの流れも教えてもらえたら嬉しいです」

このように、あえて“課題”に触れずに「事実」を先に聞くことで、相手の頭の中も整理されていきます。

表面の違和感より、「何が起きていたのか」を言語化する方が、商談はスムーズに進みます。

「こうですよね?」の圧が強いと、相手が口を閉じる

「○○が課題ですよね?」と詰めると、相手は“違うけど否定しにくい”空気になってしまいます。

本音を引き出したいなら、断定よりも“余白ある問い”が効きます。

営業トークの例

営業「御社の場合、やはりリード獲得の部分が一番ボトルネックですよね?」

顧客「……まあ、そうですね(本当は違うけど今は言いにくい)」

営業「今、社内で一番『どうしようか』と話題になっていることって、どのあたりなんですか?」

こう聞くと、相手の言葉で語られる“リアルな優先度”が出てきます。

圧をかけるより、問いの形でスペースをつくる方が、会話は深まります。

「話しやすい空気」をつくれないと、本音は出てこない

相手が「この人、ちゃんと話を聞いてくれるな」と感じた瞬間から、本音はポロッと出てきます。

なぜなら、“話しにくい空気”の中では、誰も本当の困りごとなんて言わないからです。

営業トークの例

顧客「特に今すぐ必要ってわけでもなくて…」

営業「そうですよね、実は他のお客様も最初はそうおっしゃってました。でも少しずつ話す中で“このままだとヤバいかも”って不安が見えてきたりするんです。

今なにか小さな気がかりとか、あったりしますか?」

使えるポイントはこれです

- 雑談ではなく「安心感のある受け答え」が効く

- 頷きや相づちは、ややオーバーなくらいがちょうどいい

- 「他社も同じ」など、共通の話題から入ると安心されやすい

ファクトを聞く前に、“この人なら話しても大丈夫そう”と思わせる3分を意識するだけで、相手の反応がまるで変わってきます。

ファクトファインディングの成功率を高める4つの準備対策方法

「会社HP」と「IR資料」で事業の言語を頭に入れておく

ヒアリングの前に、相手の「口ぐせ」を先に覚えておくと、会話の引き出し方がまるで変わります。

ここで言う“口ぐせ”とは、会社HPやIR資料に書かれている「事業の言い回し」や「課題の語り方」のことです。

ポイントは、“情報を読む”のではなく、“言葉を拾う”こと。自社をどう表現しているかに注目します。

ありがちなのは、内容を全部理解しようとして時間だけが過ぎるパターン。それだと相手に響く言葉が見つかりません。

たとえば、IR資料に「収益性よりも市場シェアの獲得を優先」とあれば、「御社が今、シェア重視で展開されている背景として…」と、同じ語調で切り出すだけで、相手の心にすっと入れます。

“その会社の言語”で話すと、聞きたいことが自然に聞けるようになります。ぜひ一度、言葉の拾い出しをやってみてください。

「商談メモ」に目を通し、聞くべきことを整理しておく

前回の商談内容を“自分の言葉”で咀嚼しておくと、次の打ち合わせでの質問の質が一段上がります。

「商談メモ」を見る目的は、事実の確認ではなく、“相手がどこまで話していたか”を思い出すことです。

ポイントは、単に内容を読むだけでなく、「その続きとして何を聞くと会話が深まるか?」を考えて整理しておくこと。

ありがちなのは、メモを読んだつもりで、実際の会話の流れやトーンを思い出せていないケース。これでは聞くべきことがズレてしまいます。

たとえば、前回「検討中です」と言われていた案件なら、「あの後、社内でどんなご意見が出ましたか?」と“続きを聞く視点”を入れるだけで、相手の本音に近づきます。

メモを振り返る時間は、次の会話を設計する時間でもあります。聞きたいことを1つでも明確にしてから臨んでみてください。

「決裁ルート」を事前に仮説立てておくと深堀りが早い

ヒアリングの質は、「誰がどう決めるか」をどれだけ想定できているかで大きく変わります。

「決裁ルート」は、話を聞いてから探るのではなく、事前に“こうかもしれない”と仮説を立てておくことで、会話がグッと深くなります。

ポイントは、会社規模・業種・過去の類似案件から「キーマンが誰か」「稟議はどう回るか」をざっくり描いておくこと。

よくあるのは、「まず話を聞いてから判断しよう」として、話が浅いまま終わってしまうパターン。これだと決裁構造まで届きません。

たとえば、「御社のように支店ごとに予算を持っている場合、エリア長が鍵になったりしますか?」と仮説を添えて聞くだけで、相手から具体的な情報が返ってきやすくなります。

“あらかじめ地図を描いておく”ことで、迷わず核心に近づけます。ぜひ、会話の前に一度、決裁ルートを思い浮かべてみてください。

「質問の流れ」を紙に書いて、頭の中を整えておく

商談前、紙に「質問の流れ」を書き出すだけで、思考が一気にクリアになります。

これは、相手の本音にたどり着くための“道順”を自分の中で可視化する作業です。

ポイントは、「どこから聞いて」「どこに着地させるか」を最初に決めておくこと。

特に、「アイスブレイク→現状→課題→意思決定の流れ→次の一手」という5つの流れに分けておくと、脱線せずに深掘れます。

よくあるのは、場当たり的に質問してしまい、大事な論点を聞きそびれること。

具体的には、A4用紙に左から順に「質問のステップ」と「その理由」「聞き出したいニュアンス」まで一緒に書いておくと、脳の迷子が防げます。

商談で“何を聞くか”に迷ったら、一度ペンを取りましょう。それだけで主導権が生まれます。

ファクトファインディングのやり方4STEP

STEP1:まず「この会社は何で儲けてるか?」を掴みにいく

最初にやるのは、「この会社、どこで本当にお金を生んでるのか?」を見抜くことです。

ただ売ってる商品を知るだけじゃ足りません。利益の“生まれ口”を探しにいきます。

ポイントは、「売上」じゃなく「粗利率」「継続性」「顧客の依存度」に注目すること。

表に見えてる主力事業が、実は利益では脇役…なんてケースはよくあります。

よくあるのは、決算資料だけ見て「BtoB SaaSなら伸びてるな」と早合点するパターン。

でも、そのSaaSが“販促のための撒き餌”で、利益は別のところ…なんてことも普通にあります。

例えば、「営業比率が高いのは代理店経由か直販か?」「どの商材に営業が一番時間を使ってるか?」を聞き出すと、実態が一気に見えてきます。

目に映るものではなく、「営業現場が動いている理由」に目を向けると、提案がぐっと刺さっていきますよ。

STEP2:「現場が一番手間に感じてる作業」を具体で聞く

次は、「今どこに一番ストレス感じてますか?」と、現場の“詰まり”をあぶり出すステップです。

聞くべきは、業務フロー全体ではなく“具体的な1シーン”です。

ポイントは、「ざっくり業務」じゃなく「その中のどこが手間?」と細かく聞くこと。

「請求書まわり」と言われたら、「作成?送付?突合?催促?」と深掘ることで本音が出てきます。

よくある間違いは、「困ってることありますか?」とふわっと聞いてしまうこと。

これだと相手も「特にないですね」となりがちで、何も見えてきません。

例えば、「一番“時間かかってるのに成果につながらない作業”ってどこですか?」と投げかけてみると、意外なボトルネックが出てきたりします。

現場の“溜息ポイント”を言語化できたら、そこに価値提案の余地が生まれます。

ひとつでも「それ、めっちゃ分かります」と言ってもらえたら、ファクトはもう半分つかめたようなものです。

STEP3:「誰が困っていて、誰が決めるか?」を明確にする

提案の精度は、「困っている人」と「決める人」をつなぐ視点で決まります。

“現場が困ってる”だけで動かないことも、“決裁者が気にしてる”だけで進まないこともあります。

ポイントは、「現場が声を上げる理由」と「決裁者が首を縦に振る条件」の両方を押さえること。

よくあるのが、“困っている人”の声だけを頼りに提案し、決裁ラインを外してしまうミスです。

例えば、「実際に工数が膨れてるのはどの部署ですか?」「それを変えたいと思っているのは誰ですか?」と聞いた上で、

「最終的に、その改善にOKを出すのは誰ですか?」まで踏み込むと、提案がぐっと通りやすくなります。

“声が上がる場所”と“決まる場所”は違う。そこに一歩踏み込んでみてください。

STEP4:「なぜ今なのか?」の背景にある本質を拾い上げる

今、動く理由には必ず「感情」か「圧力」があります。そこを掘り出すと、提案が刺さります。

“ずっと前から課題だったのに、なぜ今日あなたと話してるのか?”──このタイミングの裏側にこそ本質があります。

大事なのは、「その背景には、誰の焦りや指示があるのか?」という視点。

よくあるのが、“タイミング”の理由を深掘りせず、温度感の低いまま提案を進めてしまう失敗です。

例えば、「最近、上の方から何か数字の圧が強くなってませんか?」「今月から新しい評価制度になったとかありませんか?」など、

“表には出にくい変化”に触れることで、本音がにじみ出てきます。

“なぜ今?”が腹落ちすれば、提案の優先順位は自然と上がります。勇気を持って一歩、聞いてみてください。

営業や商談でのファクトファインディングでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「営業や商談でのファクトファインディングをやっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?

情報収集の精度が低いまま商談を進めると、相手の課題に踏み込めず、提案も響かなくなります。

「何を聞けばいいのか分からない」「質問しても本音を引き出せない」そんなジレンマ、ありますよね。

営業の現場では、相手の言葉の奥にある“真のニーズ”を掘り起こす力が求められています。

私たちスタジアムは、IT・Web領域の営業現場で成果を出し続けてきた実践型の営業代行チームです。

御社専属の担当が、ヒアリングの設計から商談の進行まで、一気通貫でサポートします。

「今のチームでやりきれるか不安」「外部の視点も取り入れたい」そんな方にこそお勧めです。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日