BtoB営業で「売れる人」になる15のコツ|トップ営業が実践する思考法と手順

BtoB営業は、やり方次第で成果が大きく変わる、、、でも 「営業目標が厳しい」「属人化がひどい」「何を改善すべきか分からない」――そう感じていませんか?

現場で奮闘する営業マネージャーが、もう一度“成果を出す営業”を再構築するために。

本記事では、仕組み・思考・手法に至るまで、今すぐ使える“15のコツ”を厳選してお届けします。

成果に伸び悩むチームに、今すぐ使えるコツや最新のBtoB営業やり方をぎゅっと詰め込みました。

・営業マネージャーが押さえるべき「15の実践的な営業コツ」

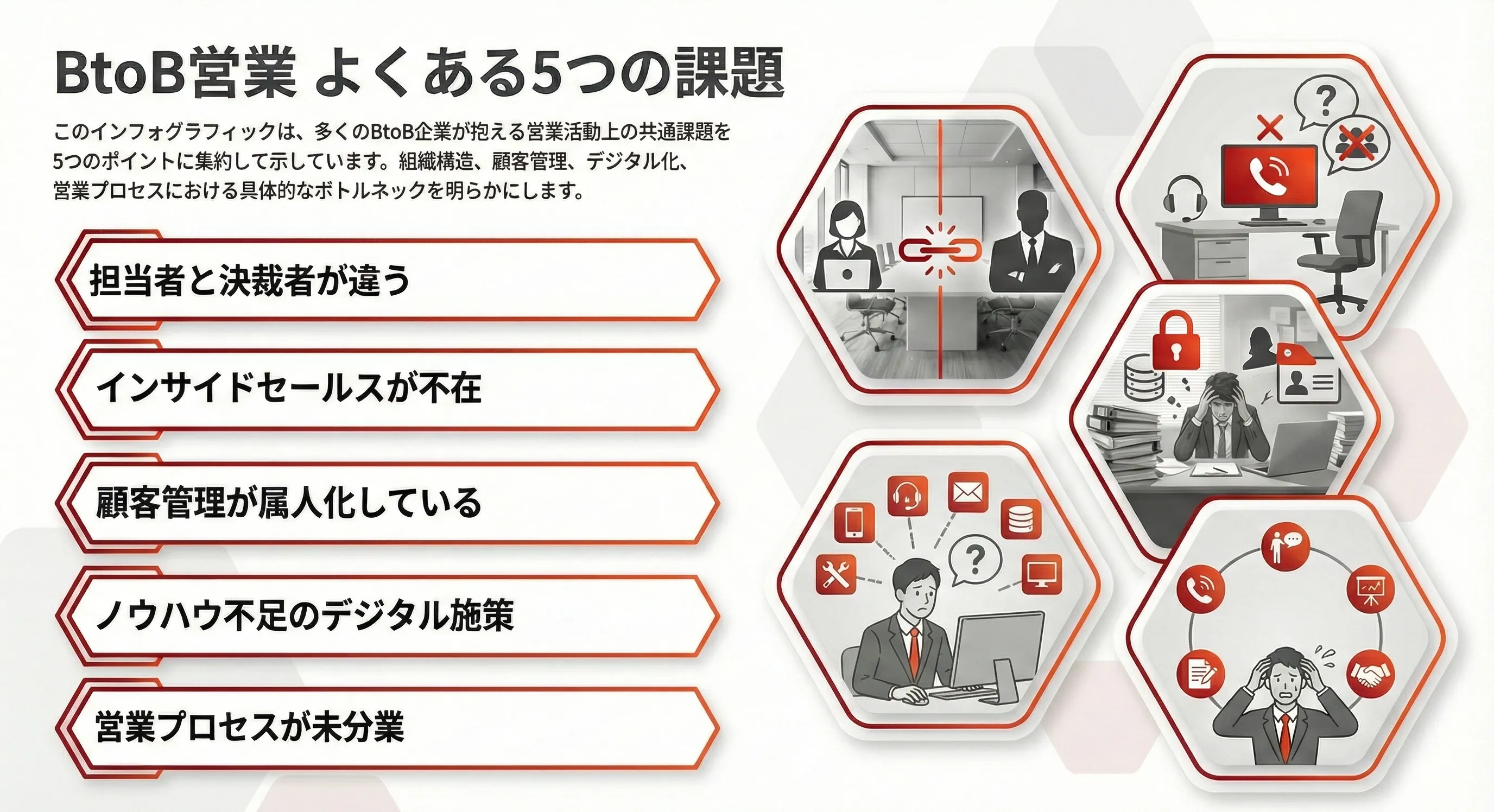

・現場でよく起きる「5つの課題」とその対策

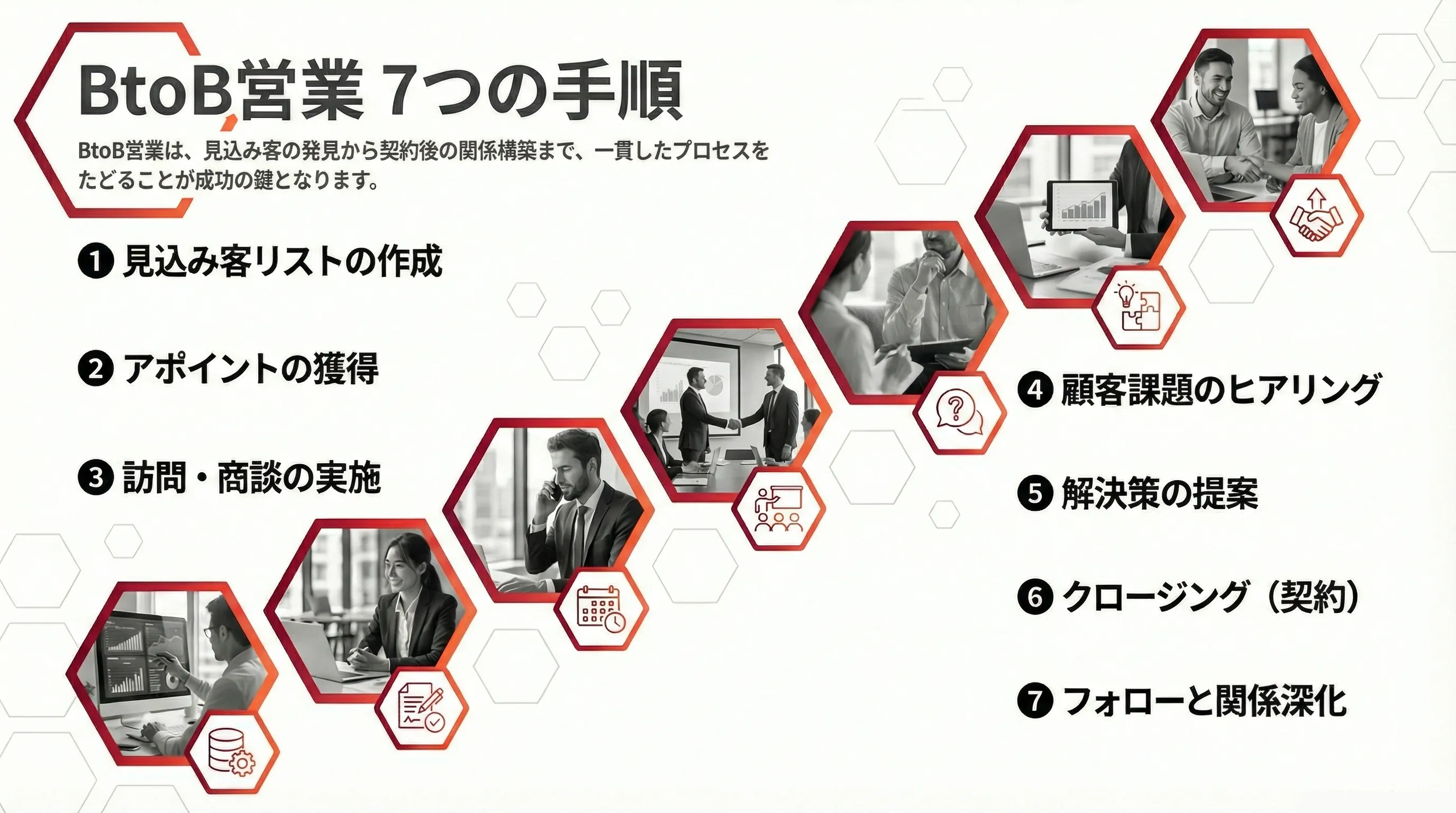

・BtoB営業で成果を上げる「7つの手順×4つの考え方」

「これ、うちにも当てはまるかも…」「些細な悩みを解消したい」と感じた方は、ぜひ一度スタジアムに無料で相談してみましょう!

BtoB営業で成果を出すための15のコツ

決裁者(決める人)にアプローチする

決裁者に直接アプローチすることは、商談の成功率とスピードを劇的に高める最も重要な営業のコツです。

理由は、担当者だけでは情報が止まり、意思決定までのプロセスが長期化・複雑化してしまうからです。

具体的なアプローチ方法を以下に示します。

- 担当者との信頼関係を構築し、「上長を紹介してもらう」導線をつくる

- 「決裁者が出席するミーティング」に同席できるよう事前に話を通しておく

- LinkedInや展示会・セミナーなど、決裁者が参加しやすい場所にアプローチする

このように、最初から「誰が意思決定者か」を明確にし、そこにどう辿り着くかの戦略を持つことが、商談のスピードと質を左右します。

相手が話を聞かなくなったタイミングを記録する

営業活動の質を高めるには、「商談中に相手の関心が離れた瞬間」を正確に記録することが不可欠です。

なぜなら、相手が話を聞かなくなったタイミングには、提案内容や話し方に改善すべき点が隠れているからです。

以下のような具体的手法があります。

- 商談中に顧客の目線や表情の変化、声のトーンを記録するために録画しておく

- 営業終了後、どのタイミングで話の流れが止まったかをメモし、チーム内でナレッジとして共有

- 営業ロープレでも「顧客役」が興味を失ったシーンを再現し、改善点を洗い出す

このような改善サイクルを日常化することで、顧客の“違和感”を察知できる感性と、提案内容の解像度が飛躍的に高まります。

フェーズ別でロープレを実施して商談に挑む

成果を出す営業チームは、「フェーズごとのロープレ」を戦略的に取り入れています。

理由は、商談にはフェーズごとに異なるスキルが必要であり、それぞれに特化した練習を行うことで実戦での精度が大幅に高まるからです。

BtoB営業を行う際、「アイスブレイク→ヒアリング→提案→クロージング」の4ステップに分けて、ロープレを行うことも効果的です。

- アイスブレイク:初対面でも場が和むような雑談の導入練習

- ヒアリング:顧客の課題・背景・KPIを深堀る質問力の向上

- 提案:製品メリットを顧客文脈で語るストーリーテリングの構築

- クロージング:決裁者への一押しや契約締結への背中の押し方

さらに、ロープレ後には「担当者本人」と「マネージャー」の双方からフィードバックを実施。録音・録画によって客観視し、自分の癖やミスを数値化・可視化する運用が成果を後押ししています。

このように、フェーズごとのロープレは“やったつもり営業”をなくすことにも繋がります。

クロージングのタイミングを見逃さない

商談において「相手が決断モードに入った瞬間」を見逃すと、成約寸前の案件でさえ簡単に失注してしまいます。

営業の現場では、見込み顧客から「前向きに検討します」「社内に持ち帰ってみますね」といった発言が出た瞬間こそが、最も重要なクロージングポイントです。

その場で具体的な次アクションを提示せず曖昧なまま終えると、商談の温度感は急速に冷め、決裁者との距離も遠のきます。

自社では、事前にクロージングシナリオを設計し、決断モードの兆しをチームでトレーニングしています。

以下の具体例のような実践が、失注を防ぐカギとなります。

- 「前向きに検討」という発言が出た瞬間、次の打ち手(例:再訪問日、導入シミュレーションの送付)を即提案する

- 商談開始前に“着地の形”を複数用意し、会話の流れに応じて選択肢を切り出す

- 過去の失注事例を棚卸し、見逃しやすい兆しを一覧化して営業活動に共有

このように、相手が“今まさに買おうとしている瞬間”を見極めるための準備と反射力が、BtoB営業では必要不可欠です。

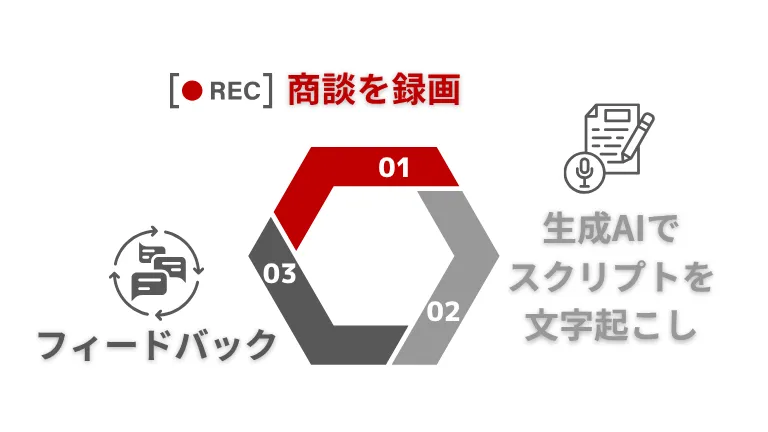

録画フィードバックを次の架電に即反映し超高速でPDCAを回せるようにする

法人営業の質を高めるには、「録画→生成AIでスクリプトを文字起こし→フィードバック→実践」を短サイクルで回すことが非常に有効です。

商談を録画し 振り返りやすいように生成 AI で文字起こし をした上で、課題を共有することで、担当者全員が同じ基準で改善点を把握できます。

こういった 仕組み型化していくことで、成果に直結する営業力強化につながります。

商談を録画→生成AIでスクリプトを文字起こし→フィードバックは、BtoB営業において「見える化された学び」を生み出します。

その理由は、改善点を主観でなく客観的な映像から導き出せるからです。

特に次回の架電や商談に即反映できるフィードバックは、営業チームのPDCAサイクルを高速化します。

具体的な活用例

- 架電内容を録画し、1回のFBで改善点は“1つだけ”に絞る運用で即改善を実現

- 毎日10分、録画を確認する仕組みをチーム全体でルール化

- Zoom商談の録画から提案の順序・言葉選びを即修正し、成約率を改善

このように、録画フィードバックは営業の属人性を減らし、全体の成長を後押しします。

「録って終わり」ではなく、「即改善」こそがポイントです。

クローズドクエスチョンを活用する

商談を主導し成約に導くには、選択肢を絞った質問が極めて有効です。

「どちらにしましょうか?」のようなクローズドクエスチョンは、商談の主導権を営業側が握るために不可欠です。

特にBtoBの商談では、担当者が決裁者でないケースも多く、曖昧な返答が続くと案件が前に進まなくなります。

そのため、答えを限定する質問で次のアクションを明確にし、合意形成を加速させる必要があります。

以下のような実践例があります。

・「導入時期は◯月か、それ以降かでご検討されていますか?」

・「A案とB案のどちらのプランが現実的でしょうか?」

・「稟議を進めるにあたり、次回のご提案内容は価格重視と機能重視、どちらを軸にすべきでしょうか?」

このようにクローズドクエスチョンを効果的に活用することで、顧客の本音を引き出しつつ商談のテンポを保ち、着実に成約へと導けます。

顧客のニーズから逆算して動く

相手の課題解決から逆算することで、刺さる提案ができるようになります。

BtoB営業において成果を出す営業担当者の共通点は、「商品を売る」ではなく、「顧客の業務課題を解決する」視点で動いていることです。

提案の起点を自社起点ではなく、相手企業のニーズから逆算することで、商談の質が飛躍的に向上します。

以下のような具体例があります。

・SaaS企業A社では、製造業向けとIT企業向けで提案資料を別々に設計し、成約率が1.6倍に向上した。

・初回訪問で「業務上で最も非効率だと感じていることは?」と問い、現場課題から稟議決裁者の関心事まで深堀した。

・営業部内で「ヒアリングシート」のフォーマットを統一し、真のニーズを見逃さないよう徹底している。

このように、ニーズから逆算する姿勢を持ち、業界別・役職別の関心に合わせて営業活動を設計することが、BtoB営業の成果を左右します。

自社の事業や商材を正しく理解する

自社の「強み」を言語化できてこそ、営業としての信頼を得られます。

営業の現場では「とにかく売ろう」とするあまり、自社の製品やサービスが本来持つ価値を正しく伝えられていないことが多々あります。

顧客が興味を持つのは、機能そのものではなく、「その機能で自社のどんな課題がどう改善されるのか」です。

そのためには、商材が生まれた背景や、どんな顧客課題を解決するために存在しているのかを深く理解しておく必要があります。

実際の事例は以下の通りです。

・HR系スタートアップでは、月1回の全社ワークショップでプロダクト思想や顧客ストーリーを共有し、営業チームの語彙を統一。

・「単なる勤怠管理ツール」ではなく、「現場マネージャーが毎月の工数管理で悩まなくなる仕組み」として提案内容を再設計。

・マーケと営業が合同で顧客インタビューを行い、実際の成功事例を提案資料に組み込むことで、商談の説得力を倍増させた。

このように、製品を深く理解することが「売るための武器」になり、顧客に納得してもらうための前提条件になります。

【自社事例】朝昼夕のミーティングで進捗を共有し高い行動量を確保する

BtoB営業で成果を出すには、個々の行動量とチーム全体の集中力を最大化する仕組みが不可欠です。

そのため、私たちは「朝昼夕の3回ミーティング」を導入しました。これにより、営業活動の“可視化”と“改善”が日常の中に組み込まれ、行動量と集中力を劇的に向上させることができました。

この手法が効果的な理由は、行動の言語化・共有が習慣化されることで、チームの一体感が増し、成果を出す行動に集中しやすくなるからです。

具体的な運用例は以下の通りです。

- 朝:Zoomでの「目標共有」ミーティング。各メンバーがその日の商談数やアプローチ数を宣言し、目標意識を高める。

- 昼:Slack+Zoomで「進捗確認」。午前の活動状況を報告し合い、行動が止まっているメンバーをサポートする。

- 夕方:再びZoomに集まり「振り返りと改善点共有」。商談の結果や課題、決裁者への刺さり方などを共有し、翌日に繋げる。

さらに、Slackでの逐次報告やZoomの常時接続により、リモート環境でも孤独感が薄れ、集中力の維持と即時のフィードバックが可能になっています。

このように、1日3回のミーティングとデジタルツールの併用によって、BtoB営業における「行動量」「集中力」「提案の質」のすべてを高いレベルで維持しています。

【自社事例】顧客商材のインプット資料を一週間で作成し提案精度を早期に高められるようにする

BtoB営業では、商談前の情報インプット量が提案の精度と成約率に直結します。

特に新規案件や新規顧客を担当する際、「まず学ぶ」「慣れるまで時間がかかる」という初期の非効率は、企業全体の営業効率を大きく下げます。

そこで私たちは、営業メンバーがゼロから学ぶことなく、7日間で必要知識を獲得できる「インプット資料作成フロー」を確立しました。

この取り組みにより、新人でも初月から提案に説得力を持たせることができ、属人化を防ぎながら高い成果を継続的に出せるようになっています。

具体的な資料構成は以下の通りです。

- 業界構造:市場規模、成長性、主要プレイヤーの比較

- 競合との違い:価格・機能・導入実績の差別化ポイント

- 商材の強み:導入事例、担当者の声、他社にはない特徴

- よくあるQ&A:決裁者が抱く懸念とその対処法

この資料は、週初にインプット会を開き、1日1カテゴリをチームでレビュー。全員で商材理解を深めると同時に、ナレッジが蓄積されていく設計です。

このように、BtoB営業において「情報の仕組み化」は、個の能力に依存しないチーム営業を実現するための鍵となります。

自己流のトーク手法を追求する前に、まず成功例に基づいたトークの型を習得するようにする

BtoB営業で成果を出したいなら、まずは「再現性のある型」に基づいてトークを構築するべきです。

「自分らしい提案をしたい」という思いは重要ですが、成果を出す前にオリジナリティを追求しても、説得力や一貫性を欠いた営業活動になりがちです。

私たちの営業チームでは、各フェーズに応じた成功トークスクリプトを研修段階から徹底的に叩き込んでいます。

一度型を身につけることで、トーク内容のPDCAが高速で回り、やがて“自分なりの型”へと昇華していく仕組みを構築しています。

具体的なスクリプト例は以下の通りです。

- ヒアリングトーク:現状の課題・予算・決裁者の確認を自然な流れで聞き出す

- 課題整理トーク:顧客の言葉を整理・言語化し、「そう、それが課題です」と納得させる技術

- 提案トーク:顧客の課題に対応する形で商材の機能や導入効果を伝える構成

これにより、どの担当者でも“同じ精度での提案”が可能となり、チームの成果のばらつきを防ぐことができます。

結果的に、全社的に商談獲得率・成約率が向上し、若手営業でも短期間で自信を持って活動できるようになります。

ターゲットを絞ってリストを作る

営業活動において「手当たり次第のアプローチ」は、時間も工数も無駄にしがちです。

狙うべきターゲットを明確に絞り込み、優先順位をつけて営業活動を行うことで、商談化率も成約率も飛躍的に高まります。

精度の高い営業リストは、BtoBにおける提案の質そのものを決定づけます。

自社では、以下のような基準を組み合わせてターゲティングを最適化しています。

- 「業種」「従業員規模」「導入済みの競合製品の有無」を軸に、ターゲット企業をスコアリング

- 過去受注した企業の共通点(例:営業部門の人数、ITリテラシー)を洗い出し、リストの条件を再定義

- CRMを活用し、接点履歴・課題感の記録をもとにリストの優先順位を動的に変更

このように、リストの質とターゲティングの精度は、BtoB営業の成否を分ける大きな要素となります。

失注・休眠顧客の掘り起こしを実施する

過去に失注した顧客や休眠状態の見込み客は、再提案の切り口を変えれば受注につながる“宝の山”です。

一度断られたからといって永久にニーズがないとは限らず、状況や社内事情の変化により、受け入れられる可能性が大いにあります。

自社では、以下のような実践を通じて、過去の失注顧客を再び成約に結びつけています。

- 「失注理由」の記録をもとに再提案の切り口を変更(例:価格改定、新機能追加、競合事例の提示)

- 過去の商談履歴を振り返り、フォロータイミング(例:年度末・上期予算時期)を見極めて接触

- ナーチャリング施策として、限定セミナー招待・業界特化のホワイトペーパー送付を併用

これにより、再接点時には顧客の課題や業務背景を既に把握しているため、初回提案よりも商談がスムーズに進みます。

質の高い見込み顧客獲得の仕組みを作る

BtoB営業において「数打ちゃ当たる」では成果に限界があります。

限られた人員・予算で効率よく成果を上げるには、“質の高い見込み顧客”の継続的な獲得が不可欠です。

営業とマーケティングが連携し、案件化までの明確なカスタマージャーニー設計が必要です。

見込み顧客の質を上げるには、ターゲットの「課題に刺さる」情報提供が重要です。

リード獲得の時点から課題意識を持った企業を選別することで、商談化・成約に直結しやすくなります。

マーケと営業の共通目標を持つことで、見込み顧客の“質”が変わります。

具体的な成功例

- 自社製品に関連する「課題別ホワイトペーパー」をダウンロード用に公開

- ホワイトペーパーを読んだリード向けに、課題別オンラインセミナーを実施

- セミナー後すぐにインサイドセールスがアプローチ

このように、質の高いリードを育成する仕組みこそ、BtoB営業成功の土台です。

SFA/CRMを活用して営業活動を効率化する

SFAやCRMは「管理のための管理」ではなく、「成果を出すためのツール」として活用すべきです。

営業活動の履歴、顧客情報、商談理由などを蓄積・共有することで、営業プロセスが可視化され、成約率の向上に貢献します。

感覚ではなくデータに基づいた営業指導が可能になります。

なぜSFA/CRMが営業成果に直結するのか。

それは、過去の商談情報や顧客との接点履歴が共有されることで、担当者が次のアプローチを最適化できるからです。

また、マネージャーが営業活動の実態を把握しやすくなり、根拠ある育成と指導が可能になります。

具体的な事例

- 商談履歴を元に「受注時のキーマン属性」や「よく刺さる提案資料」を分析

- 失注案件の理由を可視化し、再アプローチ対象を精査

- SFAのデータを元に、決裁者へのアプローチ方法を営業会議で共有し、成約率を改善していく

このように、SFA/CRMの活用は、営業活動の属人化を防ぎ、全社的な底上げを実現します。

BtoB営業よくある5つの課題

担当者と決裁者が違うため、話が通りにくい

BtoB営業では、担当者と決裁者の意識ギャップを埋める戦略が極めて重要です。

なぜなら、提案が刺さらない最大の理由は、「決裁者の関心ごと」を理解せずに、現場視点だけで話を進めてしまうからです。

経済産業省の「営業・マーケティング高度化に関する調査」(2021年)でも、BtoB取引の意思決定において、平均して4.7人が関与していることが示されています。 つまり、担当者の課題解決だけでは、商談は前に進まない構造なのです。

具体的な対応例は以下のとおりです。

・「上長に確認されるポイントはどこですか?」と質問し、早期に決裁者視点を引き出す。

・決裁者を意識した「コスト削減」「再現性」の訴求軸で資料を設計する。

・導入効果を明示した「1枚比較シート」で、説明不要の武器を持つ。

このように、商談初期から決裁ラインを意識した提案を行うことで、営業の通りやすさは劇的に変わります。

インサイドセールスがいない

インサイドセールス不在は、BtoB営業の“漏れ”を生む最大のボトルネックです。

理由は、初回接点の「量と質」を担保する役割が欠けると、営業が「温度の低いリード」に時間を奪われ、商談化率が低下してしまうためです。

経済産業省の調査では、「営業活動の非効率さ」を課題とする企業が70%を超えると報告されており、その多くがリード管理と商談化プロセスに起因しています。

改善のための実践例は以下の通りです。

・ホット/コールドリードの温度を測る役割を分業する。

・マーケと営業の間に「育成と選別」の工程を設ける。

・専任不在でも「週1の架電タイム+録音フィードバック」で最初の一歩を踏み出す。

今すぐにでも始められるスモールステップから、インサイドの役割を内製化する動きが、BtoB営業の成果に直結します。

顧客管理が個人任せになっている

顧客管理が属人化している状態では、営業成果の再現性は望めません。

というのも、営業パーソンの記憶やノートに頼った情報管理では、「誰が・何を・どこまで話したか」がブラックボックスになり、引き継ぎや改善が一切進まないからです。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のレポートでも、SFA/CRM導入企業は、営業成果の継続性が20%以上改善されたという結果が示されています。

改善に向けたアクションは以下のとおりです。

・提案の履歴、懸念点、決裁者の温度などをCRMに一元管理する。

・「提案精度を高めるため」の活用で現場に納得感を持たせる。

・Slack入力→HubSpot自動連携など、記録のハードルを極限まで下げる。

管理のためのツールではなく、“未来の提案を変えるため”の情報資産としてCRMを位置づけることが、BtoB営業の持続性と質の向上に不可欠です。

ノウハウがないままデジタル施策を始めている

BtoB営業において「とりあえず広告」「とりあえずMA導入」といったデジタル施策を無計画に始めることは、時間と予算を浪費するだけで終わるリスクが高い。

デジタルツールはあくまで「手段」であり、成果を出すには「戦略」と「運用ルール」の両輪が不可欠です。

とくにBtoB領域では購買決定が複数人・複数段階で行われるため、見込み顧客の育成(ナーチャリング)が欠かせません。

以下のような具体的な運用設計が求められます。

- 資料ダウンロードの1週間後に、自動でセグメント別フォローアップメールを送信

- 興味関心レベルごとにスコアリングし、ホット層にはインサイドセールスが電話アプローチ

- 商談化したタイミングでフィールドセールスにバトンタッチし、スムーズに提案へ

成果を出すためには、不得意な施策に手を出すよりも「得意な領域に集中」するのが最短ルートです。

たとえば

- インサイドセールス体制の強化からスタートし、成功体験を積む

- その後にCRMやSFAを導入して、既存施策と接続する形で拡張する

- 小規模でも成果が出る設計から始め、運用ルールを育てていく

デジタル施策は戦略と運用設計があってこそ成果が出る。不得意な施策よりも、まずは自社に合った一点突破の設計がポイントです。

営業プロセスをTHEモデル型に分担していない

「1人の営業がすべてを担当する」体制は、BtoB営業においてパフォーマンスの偏りを生み、成果の再現性を奪います。

案件化・商談・受注というフェーズごとに必要なスキルは異なるため、属人的な営業体制では限界が訪れます。

THEモデル(分業制)とは、営業プロセスを機能ごとに分担し、各役割に特化した人材を配置する手法です。

たとえば

- SDR(インサイドセールス)がリードに対して初回接触・ヒアリング

- BDR(フィールドセールス)が商談に同行し、具体的な提案と受注を担う

- CS(カスタマーサクセス)が受注後のフォローとLTV最大化を担当

分業制により、未経験者や新卒でも「プロセスごとのKPI」を基準に育成でき、属人化を防げます。

さらに、いきなり全体最適を目指すのではなく、以下のような小さな分担から始めることも可能です。

- 電話対応専門のスタッフを配置し、初回対応の質を向上

- 提案書作成係を設けて、営業の「提案準備」の負荷を軽減

- インサイド・フィールド間の連携体制をスプレッドシートで可視化し、進行管理を標準化

THEモデルは再現性と育成の土台を作る営業体制の鍵です。まずは小さな分業から始め、段階的に仕組み化を目指しましょう。

BtoB営業の具体的なやり方【7つの手順】

手順1 見込み客のリストをつくる

BtoB営業では、成果の9割が「誰に売るか」で決まります。

精度の低い見込み客リストでは、どれだけ営業を頑張っても結果は出ません。

その理由は、ターゲット選定が曖昧なままでは、営業効率も受注率も下がるためです。

特にBtoB商材は導入までの意思決定が複雑であるため、「刺さる相手」にだけ届ける工夫が不可欠です。

具体例は以下のとおりです。

- 【業界×年商×組織規模】で抽出し、「決裁者に届く企業」だけを精査する(例:年商10億以上の製造業)

- 【拠点数や人事異動情報】を元に変化の兆しがある企業を優先する(例:人事異動直後の企業は導入確度が高い)

- 【営業ターゲットの言語化】を初期に必ず実施する(例:「拠点5つ以上の地域拡大中企業」など)

このように、“絞って当てる”型の営業に切り替えることで、少数精鋭でも成果を最大化できます。

手順2 アポをとる

アポ獲得は、お願いではなく「価値提供」の入口です。

単なるお願いベースでは、忙しいBtoBの決裁者の心は動きません。

なぜなら、BtoB営業においては「何を得られるか?」の明確な示唆がなければ、会う時間を割いてもらえないためです。

特に初回接点では、“自社が会う理由”を、相手に納得感を持たせて伝える力が求められます。

具体例は以下のとおりです。

- 「御社のような◯◯業界で、直近導入が進んでいる事例をご紹介したくて…」と具体的な背景を語る

- 製造業には電話、IT業界にはメール+LinkedInのように、業種別にチャネルを最適化する

- 断られても「ちなみに最近話題の△△ですが、御社では検討されていますか?」とトークの二の矢を用意する

このように、“価値の提示”によってアポは「取りにいくもの」になります。

手順3 訪問・商談をする

BtoB商談の本質は「売る」ではなく「聴く」にあります。

初回訪問で“話しすぎる営業”は、信頼を損ない、商談を台無しにしてしまいます。

なぜなら、顧客自身が「課題に気づいていない」ケースが多く、まずは相手の内情を引き出すことが必要だからです。

聞く姿勢が、相手にとっての“営業”を“伴走者”に変える転換点になります。

具体例は以下のとおりです。

- 「最近よく耳にするのが〇〇なのですが、御社では課題感ありますか?」などオープンクエスチョンで相手に話させる

- 「御社のリリースで◯◯強化とありましたが、そこに対して今どうお考えですか?」と文脈ある質問を投げかける

- 「実はA社でも、最初は△△で悩まれていましたが、今は…」というストーリーで共感と解決の道筋を伝える

このように、「共感+深掘り+ストーリー」の三点で、BtoB営業の信頼は格段に高まります。

手順4 相手の課題を聞き出す

BtoB営業において、相手の課題を正確に引き出すには、ただ「何に困っていますか?」と尋ねるだけでは不十分です。

本音を引き出すには、こちらから“仮説”を提示し、相手の反応を促すことが鍵になります。

その理由は、企業の課題は顕在化していない場合が多く、営業側からの仮説によって思考のスイッチが入るからです。

また、個人の悩みと組織の目標は別軸であるため、両方を切り分けて把握する必要があります。

さらに、沈黙の時間を恐れず、あえて“考えさせる間”をつくることで、相手から本音が自然と漏れ出ます。

具体例

・「最近リードの質に悩んでいる企業が多いのですが、御社でも似たような状況でしょうか?」と仮説ベースで問いかける。

・「今のお立場から見る業務負荷」と「上層部が求める数値目標」の両面をヒアリングする。

・一度投げかけたあとに沈黙をつくり、相手の発言を待つ。間が生まれることで深い課題が表面化する。

このように、仮説をぶつけ、立場別に課題を切り分け、間を恐れず待つことが、課題を的確に聞き出す営業の基本です。

手順5 提案する

BtoB営業において提案は、「自社が何をできるか」ではなく、「相手がどう変われるか」を語ることが最も重要です。

未来を描く提案は、相手の心を動かし、行動のきっかけをつくります。

理由は、提案とは単なる説明ではなく、相手の成果や変化をイメージさせる“未来予測”でなければ響かないからです。

さらに、相手の役職や立場によって価値観は大きく異なるため、響く観点を変える必要があります。

また、競合との差別化よりも、「なぜ今、なぜ自社か」という“選ぶ理由”を示すことが決め手になります。

具体例

・「御社の新規リードが◯ヶ月で2倍になる可能性があります」と相手のKPIに直結させて話す。

・現場担当には「操作のしやすさ」、管理職には「ROIと再現性」を強調する。

・「今の御社の課題には、当社の◯◯が最もフィットします」と、課題との一致度を軸に提案する。

このように、未来を描き、立場別に刺さる角度を意識し、「選ぶ理由」を与えることで、提案の説得力は格段に高まります。

手順6 契約につなげる(クロージング)

BtoB営業のクロージングでは、“悩ませすぎないこと”が成功のカギです。

迷わせるのではなく、選ばせる。シンプルで決断しやすい提案が必要です。

なぜなら、選択肢が多すぎると人は迷い、決断が先延ばしになる傾向があるからです。

また、最終決断は「売り込み」ではなく、信頼関係の延長線上で行われるべきです。

さらに、事前に「決断を促す一言」を用意しておくことで、商談の最後に相手の背中を自然に押すことができます。

具体例

・「A案とB案、どちらが御社に合いそうですか?」と選択肢を2つに絞って提示する。

・「今月中であれば導入もスムーズです。少しでも不安があれば追加情報を用意します」と相手の立場に寄り添う。

・「ここまで聞いてどう感じましたか?」と投げかけ、相手の意思決定を自然に引き出す。

このように、悩ませず・信頼で押し・タイミングを逃さないことで、スムーズな契約獲得に繋がります。

手順7 フォローして関係を深める

営業における本質とは、契約ではなく“関係構築”にあります。

受注はゴールではなく、長期的な信頼関係のスタート地点にすぎません。

理由は、継続的なフォローこそが、リピート受注や紹介につながる最大の営業資産になるからです。

さらに、導入後の活用状況をヒアリングすることで、次回の提案精度が格段に上がります。

また、「支援者」としての立場を示すことで、信頼関係は深まり、困った時に真っ先に思い出される存在になります。

具体例

・導入後の定期ミーティングで、課題や成果を継続的に共有する場をつくる。

・「現在、活用できていない機能」や「現場の声」をヒアリングし、次の提案に活かす。

・単なる営業ではなく、「一緒に目標達成を目指す仲間」としての姿勢を示す。

このように、営業とは「売ること」ではなく「伴走すること」。

フォローの質が、次の売上をつくる力になります。

BtoB営業で成功するために重要な4つの考え方まとめ

ペルソナ(理想の顧客)を必ず決める

BtoB営業では「誰に売るのか」を明確にしなければ、提案が刺さらず、成果にもつながりません。

その理由は、同じ業界でも部署や役職によって課題やニーズが全く異なるからです。

「全員に売ろうとする営業」は、結局、誰の心にも響かない営業になります。

たとえば以下のような違いが考えられます。

・「営業部門」は、獲得件数やKPI管理に悩み、「管理部門」は、業務効率化や人員配置に課題を抱える。

・「SaaS導入に悩む、50名規模のIT企業の営業マネージャーで、属人化に限界を感じている」といった具体的な描写が重要。

・売れている営業組織は、「今、最も買ってくれそうな層」に集中し、成果に直結する打ち手だけを行っている。

このように、属性情報に加え「感情」「課題」「状況」まで描いたペルソナ設計を行い、狭く深くアプローチすれば、営業成果は劇的に変わります。

ホットリード(見込みが高い相手)を見極める

すべての見込み客に時間をかけていては、営業リソースがいくらあっても足りません。

BtoB営業では、「今、買う理由がある相手」に絞って動くことが成果への最短距離です。

つまり、リードの“温度感”を見抜く力こそが、営業力の本質です。

たとえば、以下のような視点が必要です。

・資料請求しただけの相手と、ウェビナー参加後に問い合わせしてきた相手では、購買意欲に明確な差がある。

・Webサイトで複数のページをじっくり読んだユーザーは、関心が高く、行動履歴から「ホットリード」と判断できる。

・「導入時期はいつごろを想定されていますか?」「なぜ今、検討を始められたのですか?」などの質問で温度感を定量化する。

このように、行動データの分析とトークによる温度測定を組み合わせれば、確度の高い相手に絞ってアプローチできます。

インサイドセールスを仕組み化する

インサイドセールスは、“思いつきで架電する場当たり的な営業”ではありません。

成果を出す営業組織は、あらかじめプロセスを設計し、再現性のある仕組みに沿って動いています。

なぜなら、営業活動は属人化しやすく、個人任せでは成果が安定しないからです。

営業を「チームの力」で回すには、ターゲット選定からトーク設計、フィードバック運用までを一貫して仕組みに落とし込む必要があります。

具体例は以下の通りです。

・ターゲットはSFA上でスコアリング管理し、架電はアラート連動型に設計する(例:商談化率の高い業界を毎週自動抽出)

・トークスクリプトは「冒頭30秒で何を伝えるか」「2段階の質問で何を聞き出すか」をフレーズレベルで統一する

・録音フィードバックは毎日Slackで共有、ナーチャリング設計はMAツール連携で温度別の対応を可視化する

このように、営業を仕組みで動かせば、誰が担当しても成果が出る「営業の型」をチームで体現できます。

そしてこの“型”こそが、BtoB営業の武器になります。

BANT情報を集めて活かす

BANT(予算・決裁者・ニーズ・導入時期)は、BtoB営業において商談を動かす“4つのスイッチ”です。

これらの情報を精度高くヒアリングできなければ、どれだけ良い提案をしても、相手の現実には刺さりません。

特に「B(予算)」と「A(決裁者)」の情報が抜けたままでは、話が具体化しづらく、受注率は大きく下がります。

この2つは聞き出しにくい分、会話の文脈設計が極めて重要です。

具体例は以下の通りです。

・「この内容だと他部署との調整が必要でしょうか?」と問いかけ、自然に決裁者の存在を引き出す

・「今年度の予算枠が決まっている場合、金額イメージを伺えますか?」と遠回しに予算感を聞き出す

・導入時期が6ヶ月後なら、「直前に発生しそうな障害は何か?」を仮説設計して、リードタイムに応じた提案書を別途用意

BANT情報は、単に「ヒアリングして終わり」ではなく、提案に織り込んで初めて意味を持ちます。

営業は“質問力”だけでなく、“提案に落とし込む設計力”が問われる時代です。

BtoB営業でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

法人営業現場がうまく回らない……。

でも、自分ひとりで全部やるのはもう限界。このままでは、数字を追うだけで終わる営業組織になってしまうかもしれません。

そこで必要なのは、信頼できる外部パートナーの力です。

スタジアムの『営業支援サービス』は、戦略立案から実働までを一貫して担い、貴社の営業課題を根本から解決します。

IT・Web業界に精通した営業のプロが、貴社のチームの一員として動きます。

今、営業活動に少しでも不安を感じているなら。

「成果が出ない」「やり方がわからない」と感じているなら。

無料で相談できるこの機会を、ぜひ活かしてください。

BtoB営業の些細な悩みでも、ひとりで抱え込む時代ではありません。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日