営業雑談の入り方大全【例文11選】商談を成功させるための対策方法

「雑談って、営業に必要なんですか?」そんな疑問、抱いたことありませんか?

営業現場の「雑談」に関する悩みを完全攻略(解消)するための雑談トーク術・テクニックを詰め込みました。

・11の状況別!成果に直結する営業雑談の入り方例(初回訪問・展示会・CSフォロー)

・雑談からスムーズに本題へ入れる!5つのタイミング(ひと笑い・時計チェック・地続き話法)

・営業雑談の落とし穴!3つの注意点(売り込み感・情報過多・空振り話題)

現場の営業マンだけでなく、営業マネージャー必見の内容です。

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

営業11の状況別「雑談の入り方」例文集

営業シーンでは、まだ多くを知らないもの同士が会話することもしばしば。もっと言うとほとんどの会話はお互いによく知らないままに進んでいるかもしれません。

”雑談”は、ただその場の空気をよくするだけでなく、その後に会話したいテーマについてお互いに本音を交換し合えるために心理的なバリアをできる限り小さくすることが目的です。

本記事では、11個の明日から使える雑談のテーマを記載していますが、目的はその話をすること、ではなくその話を通して目の前の人は、どんなテンポで会話するのが心地よいのか、どんな思考タイプなのかを知るためと考えながら実践してみてください。

オンライン商談は「バーチャル背景」から話を広げる

オンライン商談が多い場合、営業の入り方で迷ったら バーチャル 背景に軽く触れてみるのも やりやすいかと思われます。

例文

「〇〇様、その背景おしゃれですね!今日はご自宅でお仕事なんですか?」

↓(はい、自宅なんです)

「そうなんですね!最近、〇〇業界でも在宅の方が増えてますよね。うちのお客さまでも、背景にこだわる方が増えていて。〇〇様は在宅のとき、仕事の切り替えってどうされてます?」

↓(切り替えが難しいですね)

「わかります。弊社のメンバーも同じこと言っていて、朝イチに“オンライン朝会”で強制的にスイッチ入れてるんですよ。ちなみに〇〇様は、朝ってどう過ごされてます?」

このトークのコツは、「背景」というちょっとしたきっかけから、相手の働き方や習慣に自然に興味を持つ姿勢を見せることです。「仕事モードのスイッチ」という共感しやすい話題を投げることで、オンラインの壁を超えて一気に心の距離を縮めやすくなります。雑談を“入口”にして、〇〇業界ならではの働き方の話に繋げていくと、相手の課題や本音が引き出しやすくなります。

初回訪問は「業界トレンドネタ」で

初めて顧客に訪問する場合、業界のトレンド や最新のニュースをネタにして雑談に入るのもおすすめです。

例文

「〇〇業界、最近△△のニュースが話題になってますよね。実は先週、同じ業界のお客さまともこの話で盛り上がりまして、つい今日も触れたくなってしまいました。」

↓(そうですね)

「〇〇様の周りでも、△△に関する動きって増えてきてますか?現場の声をうかがえると、とても参考になるなと思いまして。」

↓(そういう話は出てます)

「やっぱりそうなんですね。実は今、それに関連して□□の相談が増えてきていて…。御社では何かご対応を検討されたりしていますか?」

このトークの狙いは、「いまこの瞬間」の〇〇業界トレンドを会話の起点にして、共通の話題で空気を和らげることです。タイムリーな話を持ち出すことで、「ちゃんと業界を見ている人」という印象を与えつつ、相手の考えや課題を自然と引き出すきっかけになります。営業色が出すぎず、フラットに会話を始められる実践的な入り方です。

決裁者には「経営視点の雑談」

決裁者との冒頭トークでは、「経営視点」を織り交ぜることで、一気に会話の質が上がります。たとえば、下記のような雑談トークが効果的です。

例文

「〇〇業界、最近“人材の流動化”が加速してますよね。先日お会いした別の〇〇企業の社長も、『採用競争はもう営業戦略の一部だ』とおっしゃってました。〇〇様のところでも、人材の定着や採用って今どんなお考えで動かれてますか?」

↓(関心を示す・話し始める)

「やはりそうなんですね。実は、〇〇の領域で“採用と営業”をセットで支援する動きが出てきてまして。現場の声を経営にどうつなげるかがテーマになってます。」

この雑談の入り方のポイントは、「業界の動き」→「他社の声」→「ご本人の考え」の順に展開すること。

決裁者の視座に寄り添いながら、自然に話題を本題へと橋渡しすることができます。

経営に近い話題ほど、相手の“思考の深い部分”にアクセスしやすくなり、関係構築のスピードも格段に上がります。

リピート訪問では「前回の会話の続き」を

リピート訪問では、「前回の会話」を覚えていることを示すだけで、信頼度がぐっと上がります。たとえば、以下のような入り方が自然で効果的です。

例文

「〇〇の件、その後いかがですか?前回お話ししていた△△の課題、ちょうど似たような事例を別のお客さまから聞いたばかりで、〇〇様にも参考になるかもと思いまして。」

↓(相手が近況を話し始める)

「なるほど、やっぱりその方向で進められてたんですね。実は、似たケースで“〇〇を導入したことで社内の動きが変わった”という話があって。ちょっと共有してもいいですか?」

このトークの肝は、「前回の記憶」をベースにしつつ、新たな“気づきや情報”を付け加えること。

相手に「覚えていてくれた」「自分のために情報を持ってきてくれた」と感じさせることで、信頼関係がより強固になります。

特に、実例や他社事例を絡めることで、会話の具体性と納得感も自然と高まっていきます。できる営業マンは、訪問や打ち合わせを終えた瞬間に、「次あったらこの話からはじめよう」と考えているのです。

担当引継ぎは「前任者との関係性」で安心を提供

担当変更のご挨拶時、いきなり本題に入るのではなく、前任者との関係性をうまく使って距離を縮めることが効果的です。

例文

○○株式会社の△△から引き継ぎました、□□株式会社の××と申します。以前、△△とやりとりいただいていたと伺っていますが、お話された印象など覚えていらっしゃいますか?

↓(はい)

ありがとうございます!△△からも「○○様とは□□の件でいつも前向きにご相談いただけた」と聞いておりました。今回はその背景も踏まえて、改めてご挨拶をさせていただければと思ってお電話いたしました。

↓(はい)

今後のご対応についても、○○様にとって無理のないように引き継ぎ内容を整理しています。少しだけ、現時点でのお困りごとやご要望などお伺いしてもよろしいでしょうか?

このトークのポイントは、「○○様」と「△△」というキーワードを繰り返すことで、信頼の連鎖を感じてもらうことです。

また、前任者の話題をきっかけに“引き継ぎ”ではなく“継続のご縁”として自然に話を広げることで、相手に安心感を与えやすくなります。

担当交代のタイミングは、相手の不安を逆に信頼に変えるチャンスでもあります。

クレーム対応時は「現場目線の共感」を

クレーム対応では、内容に正面から反論するよりも、まずは“同じ景色を見ている”という姿勢を示すことが、感情の温度を下げる鍵になります。

例文

○○について、ご不便をおかけして本当に申し訳ございません。私自身も現場でお客さまの声を直接聞く立場ですので、「こういうときに困るよな」というのはすごくよくわかります。

↓(相手の反応)

おっしゃる通りで、実際に使っていただいている立場からすれば、余計な手間が増えるのは本当にストレスですよね。私たちとしても、この点は今すぐ社内で共有し、対応を進めたいと考えております。

↓

もし差し支えなければ、「どのタイミングで一番使いづらさを感じたか」だけ教えていただけると、社内への説明もスムーズになり、改善が早く進むと思います。

この対応のコツは、「○○」のような具体的な事象に対して、こちら側が机上の理屈ではなく、肌感覚で共感していると伝えることです。

共感の温度を上げると、相手の怒りの温度が自然と下がるという構図を意識すると、会話の流れが一変します。

事実より先に“気持ち”を汲むことが、クレーム対応の第一歩になります。

展示会では「周囲のブース」から自然に話をつなげる

展示会では名刺交換だけで終わらず、自然に会話のきっかけを作れるかがカギです。特に「周囲のブース」に目を向けると、会話を始めやすくなります。以下は、実際の現場で役立つ雑談トークの例です。

例文

〇〇のブースにいらっしゃったんですね!お隣の××さんのところもかなり盛況でしたが、何か気になるサービスは見つかりましたか?

↓(はい)

やっぱり〇〇系のサービスは注目度高いですよね。ちなみに、当社も〇〇領域を扱ってまして、違いが一目でわかるように資料を工夫しているんですが、もしよろしければ少しご紹介させていただいてもいいですか?

↓(はい)

ありがとうございます!〇〇の活用方法で他社さんからよく相談されるのが「△△」なんですが、御社もそういったご相談ありますか?

このトークのポイントは、「お隣ブースの話題→業界全体の関心→自社の特徴紹介」という流れを意識することです。会話の主導権を握りつつ、相手の関心にスッと入る導線が自然に生まれます。展示会での短い接点を、商談への第一歩に変えるには、このような“周囲から入る視点”が効果的です。

CSフォローでは「運用あるある」で本音を引き出す

CSフォローの場では、表面的な満足ではなく“本音”を引き出すことが、リテンションにもアップセルにもつながります。そのためには、「運用あるある」から入ると相手の緊張が解け、自然に本音が出てきやすくなります。以下はそのための具体的な会話例です。

例文

〇〇の運用、やっぱり最初の1〜2ヶ月が一番大変ですよね…。特に「設定して満足してそのまま放置」みたいなあるある、ありませんか?

↓(苦笑しながら「あります」)

ですよね!意外と“最初に頑張った分”を活かしきれないケースも多いんですが、〇〇さんのところでは今、実際どのあたりが手間に感じてますか?

↓(具体的な悩み)

ありがとうございます、それまさに他社さんでも頻出の課題でして、実は〇〇というやり方でスムーズになったケースが多いんです。試してみる価値ありそうですか?

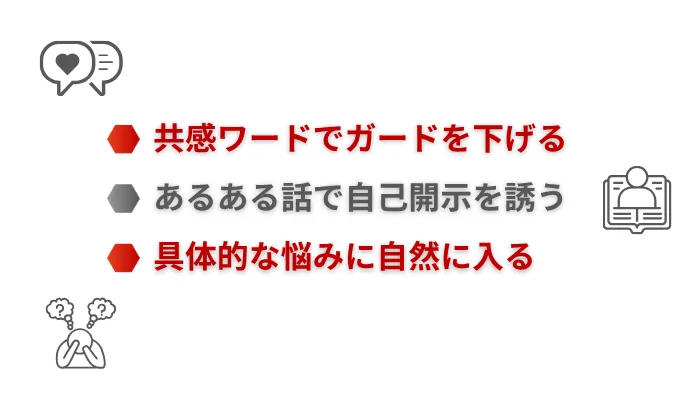

このトークのポイントは、「共感ワードでガードを下げる→あるある話で自己開示を誘う→具体的な悩みに自然に入る」という流れです。

〇〇のような実例を交えると、共感と信頼が一気に高まり、こちらから提案しやすくなる空気が生まれます。

CSフォローでは「運用あるある」が、相手の本音を引き出す一番の近道です。

再提案時は「前回提案の率直な振り返り」で距離を縮める

再提案時は、前回の内容を他人事にせず「自分ごと」で振り返ることで、お客さまとの距離を一気に縮めやすくなります。

例文

前回ご提案させていただいた〇〇の件ですが、「タイミングが合わない」というお話をいただいたのを、はっきり覚えています。

実はあのあと、別のお客さまからも似たようなお声をいただきまして、そこで〇〇の提案内容を少し変えてみたところ、動きが出た事例がありました。

改めて、あのときお話いただいた課題感って、今もお変わりないですか?

↓(変わらない)

ありがとうございます。そうしましたら、今回は前回の反省を活かして、〇〇の提案をぐっと絞って、実行しやすくしたものをお持ちしたいと思いまして。

5分だけでも、今の状況を教えていただけませんか?

ポイントは、前回の提案を「反省」や「学び」として自ら語ることで、売り込み感をなくし、関係性を深めやすくする点にあります。

また、「似た事例からの改善」という具体性を加えることで、お客さま側も再提案を自然に受け入れやすくなります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

営業の成長を加速させる「商談振り返り」の極意とは|3ヶ月以内に実践可能な商談レビュー術(YouTube)

「業界ニュース」を事前に抽出してネタにする

雑談に入るきっかけとして、「業界の旬な話題」を持ち出すと、商談の空気が一気にほぐれやすくなります。

例文

〇〇業界で今話題の「□□社の△△参入」、ニュースでご覧になりましたか?

↓(はい)

あれ、自分は正直びっくりしまして…実際に他のお客さまからも「そろそろ動かないと」という声がちらほら出てきてます。

〇〇様のところでは、何か社内で話題になったりしてますか?

↓(はい/まだ)

ありがとうございます。もし今後、あのニュースが〇〇市場に影響出るとしたら、今のうちに手を打っておいたほうがいいかも…と思いまして。

今日は、その視点でご提案の準備してきたんですが、5分だけでもお時間いただけそうでしょうか?

ニュースは“共通のネタ帳”です。相手が考えるきっかけになる問いかけを添えると、単なる雑談が価値ある会話に変わります。

そのうえで「他社の動き」→「御社の今」→「提案のきっかけ」の順で構成すれば、雑談から本題へ自然に接続できます。

最終商談では「導入後の活用イメージ」で期待感をつくる

導入後の運用イメージをお客さま自身の言葉で語っていただくことで、実現の可能性と期待値を自然に高めていきます。以下は、その一歩を踏み出すトーク例です。

例文

〇〇の導入をご検討いただく中で、たとえば実際に〇〇を使ってどの業務を効率化したいとお考えですか?

↓(具体的な活用イメージが出る)

ありがとうございます!そのご活用方法であれば、実際に他社さまでは〇〇を通じて月○時間の削減につながった事例もありまして、かなり近い活用ができそうです。

↓(反応を見て)

ちなみに、仮に〇〇を導入した場合、社内のどの部署が一番最初に恩恵を感じそうですか?

↓(想像が膨らむ)

そうですよね。実際にそこの改善から始まると、社内での〇〇の浸透も早い傾向があります。

このトークのポイントは、お客さま自身の中にある「活用の想像」を引き出す質問を先に投げかけることです。

また「他社事例」や「〇〇」という具体的なキーワードを交えることで、現実味をもった期待感をつくりやすくなります。

最終商談では、資料や機能の説明よりも「〇〇で実際にこう変わる」という未来の共有が、意思決定の背中を押すきっかけになります。

営業トークにおける雑談3つの目的

「購買インサイト」を探るヒントをもらう

購買インサイトとは、顧客が言葉にしていない“本当の意思決定の理由”のことです。

つまり、機能や価格よりも「なぜ今、それを選ぶのか」という深層の判断軸が鍵になります。

「課題は聞けたのに、なぜ提案が刺さらなかったのか?」と営業で感じたことはありませんか?

実は、顧客はロジックよりも“納得できる理由”で購買を決めているケースが多いです。

だからこそ、雑談で出た一言が、案件の勝敗を分けるヒントになることがあります。

営業での具体例

・法人営業で「うちは失注リスクにうるさいんですよ」との雑談から、提案にPoCを入れる方向に切り替える

・「部長が数字にうるさくて…」の一言から、ROIシミュレーション資料を即日作成して共有する

・「実は前任者が同じ失敗をしてて」と聞き、過去導入事例を盛り込んだ提案に差し替える

ポイントは、ヒアリングで聞けない“決裁条件”が、雑談に隠れていることです。

会話の合間に、決裁者の価値観や社内のキーマン情報を拾いにいくと、提案が見違えます。

1回のアイスブレイクが、1件の大型受注に変わることもあるかもしれません。

「心理的バリア」を崩して距離を縮める

心理的バリアとは、営業に対して相手が無意識に構えてしまう“警戒心”のことを指します。

つまり、商品説明に入る前にこの壁をやわらげないと、どんな提案も届きにくくなります。

「なぜ、最初から営業だと身構えられてしまうのか?」と感じたことはありませんか?

実は、人は初対面の相手に対して“安心できるかどうか”を3秒以内に判断していると言われています。

このバリアをゆるめるには、雑談という“非営業的な時間”が効果的です。

営業での具体例

・法人営業で「このビル、打ち合わせでよく来るんですか?」と軽く聞いて、場の緊張をほどいていく

・「天気が不安定ですよね、移動お疲れさまです」と一言添え、気遣いから信頼を築く

・「御社のWebサイト拝見しました、あの取り組み素敵ですね」と関心を示して会話の流れを作る

ポイントは、商品よりも先に“人”として受け入れてもらうことです。

雑談は信頼構築の入口であり、心のドアを開けるノックのようなもの。

たった30秒でも、相手の空気を感じることが、商談成功の一歩になります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【営業心理学】売れるセールストーク!営業成績一位の男が使う心理テクニック(YouTube)

「意思決定プロセス」の地図を描く足がかりにする

意思決定プロセスとは、顧客が「なぜ・何を・どうやって」選ぶかの一連の思考の流れを指します。

つまり、誰がキーマンで、どこに課題があり、どう比較検討されているのかを知ることがカギになります。

「この商談、何が決め手になるんだろう?」

そう感じたことはありませんか?

実は、雑談はその“地図”を描き始める絶好のチャンスです。

表情が緩む雑談の中で、相手の立場・価値観・社内の動きが垣間見える瞬間があります。

営業での具体例

・「最近上司の〇〇さんが…」の一言から決裁者の存在を把握する

・「今、現場がバタついていて…」で緊急度や社内事情を読み取る

・「他社さんも来ていて…」という話題から競合の動きを察知する

ポイントは、“何気ない会話に意思決定のヒントが隠れている”と意識することです。

まずは相手のペースに合わせ、会話の中に小さな違和感やヒントを見つけてみてください。

その一言が、商談の勝負を分ける鍵になるかもしれません。

営業の雑談!本題を切り出す5つのタイミング

相づちが増えたら「今お時間よろしいですか?」で入る

営業中、雑談が続いて相手の相づちが増えてきたとき、どうやって本題に入っていますか?

そのままダラダラ話すと、商談の“芯”を見失いがちです。

だからこそ「今お時間よろしいですか?」が、自然かつ切り替えの一言になります。

相手が乗ってきたタイミングは、本題を聞く余裕が生まれているサインです。

流れを壊さずに商談のモードに移るなら、“許可を取る”だけで空気が変わります。

営業トーク切り返しの例

顧客「いや〜、最近ほんと暑くなってきましたね」

営業「ですね、夏バテ注意ですね(笑)…ちなみに今、お時間って少し大丈夫ですか?」

流れを壊さず、次のフェーズに進みやすくなります。

ひと笑い取れたら「ちなみに…」で話を切り替える

営業中に「雑談から本題にどう入ればいいか迷う」ことはありませんか?

笑いが生まれた瞬間こそ、切り替えのゴールデンタイムです。空気が温まり、相手のガードが下がっている状態なので、自然に本題へ進めます。

営業トーク切り返しの例

顧客「いや〜、最近ほんとに暑いですよね(笑)」

営業「ほんとですね(笑)ちなみに、暑さで御社の皆さんの体調とか含めて業務に影響出てたりします?」

笑いは会話の“助走”です。温度が上がったタイミングを逃さず、スッと話を本題へつなげることで、押しつけ感なく信頼と情報を引き出せるきっかけになります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【トップ営業の最強トーク術】元リクルート秘伝のコツ18選!(YouTube)

興味を示した話題と提案を「地続き」でつなげる

営業の雑談から本題にどう切り替えると、違和感なく提案につながるのでしょうか?

結論から言うと、「相手が食いついた話題」と提案内容を“地続き”にするだけで、違和感なく本題に入れます。

理由は、相手が関心を持った流れの中で提案すれば、会話の勢いがそのまま本題につながるからです。

営業トーク切り返しの例

顧客「いやー、最近業務が回らなくて大変で」

営業「そのお話、実は他社でも多くて…。最近支援した企業では、ChatGPTで提案書作成を自動化して、月に20時間削減できたそうです」

会話の流れを無理に断ち切らず、「地続きの延長線上で本題に入る」ことが、信頼感のある切り替えにつながります。

相手が時計を見たら「そろそろ本題に…」で自然に移行する

営業の雑談中、相手が時計を見たとき、どうやって本題へ入れば自然でしょうか?

このタイミングは「関心の変化サイン」として、本題に移るベストチャンスかもしれません。

相手の集中力が雑談から離れた合図なので、空気を読みながら主導権を握る好機です。

営業トーク切り返しの例

顧客「そろそろ次の予定が…」

営業「ありがとうございます。では本題を1分で要約しますね。ポイントは3つだけです」

時計を見る仕草は、商談に向かう“橋渡しサイン”です。違和感なく流れを変えられると、相手も集中し直してくれます。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【話し方コツ】トップ営業がやっている切り返し営業トーク術(YouTube)

相手が主導で話し出したときは「流れに乗って」進める

営業の雑談で「どのタイミングで本題に切り出すべきか?」と悩むことはありませんか?

結論から言うと、相手が自ら話し出したときこそ、自然に商談の流れへ乗れる絶好のチャンスです。

なぜなら、相手の心理が“自分ペース”にある瞬間なので、こちらの話も受け入れやすくなっているからです。

営業トーク切り返しの例

相手「いやあ、最近業務が複雑化しててさ…」

営業「そうなんですね。実は似た業界のD社も全く同じことを言ってまして、今週からAIを使って業務整理に踏み出したばかりなんです」

“主導権は相手”という空気感を壊さず、自然に話を接続すれば、抵抗感はほぼゼロになります。

営業トークの雑談の入り方3つの注意点

「売り込み感」が出ると一気に冷める

営業トークの序盤で「この人、売りたいだけだな」と思われた瞬間、信頼は一気に崩れてしまいます。

営業で雑談する時、「なんでそんなに探りを入れてくるの?」と相手に思われた経験はありませんか?

この違和感は、営業側の“自己都合”が言葉の節々ににじみ出てしまっていることが原因です。

売りたい気持ちが先行すると、相手の“今”や“空気”を無視してしまいがちです。

この問題への対処法として、有効なのは「営業色をゼロにする雑談の入り方」を徹底することです。

アイテムに注目し、「そのキャラ、自分も好きです」と会話のきっかけにする

「売らない人」にこそ人は心を開きます。

雑談は、売るためではなく、相手を知るための“扉”として使うのがポイントです。

情報ばかり話しても「信頼貯金」にはならない

営業の雑談、つい“詳しく話せば伝わる”と思っていませんか?

でも実は、情報だけを一方的に語っても、相手の信頼は積み上がりにくいんです。

これは、相手が「この人、自分のこと見てないな」と感じてしまう瞬間に起きやすい現象です。

信頼は、情報量ではなく“共感の質”に比例します。

雑談は“信頼の助走”であり、決してプレゼンの予行練習ではありません。

相手の感情に寄り添う一言が、次の本題の聞く耳を育てます。

相手の関心が薄い話題は「見切って切り替える」

営業トーク中、「あれ…今この話つまらなそう?」と感じたことありませんか?

相手の目線や相づちが薄くなったら、それは“話題の潮時”かもしれません。

興味がない話を引き延ばすと、信頼ではなく“気まずさ”が積もってしまいます。

この問題を防ぐには、話題の「引き際」を見極めて、柔らかく切り替えるスキルが必要です。

雑談の“主導権”は常に柔らかく握るのがコツです。

関心の薄さに気づいた瞬間こそ、信頼へつながる切り返しのチャンスになります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【営業コツ】お客様の反応・リアクションが薄いときの解決策!(YouTube)

営業トークの雑談の入り方で成果を出す!4つの手順

事前に生成AIで「企業HP・IR・SNS」から雑談ネタを仕込む

商談前の5分、生成AIで企業情報をざっと拾っておくと、雑談の質が一気に変わります。

企業HPやIR情報、SNSの投稿を要約させて、気になる話題を1つ仕込んでおくのがコツです。

大事なのは、“浅く広く”より“深く一言”に絞ること。

よくあるのは、業界ニュースを広く拾って話題がブレてしまうパターン。これでは相手の心に刺さりません。

例えば、「先月の新製品、SNSで話題になってましたね。実際の反応ってどうですか?」と聞くと、“ちゃんと調べてきた感”が伝わります。

生成AIには「○○株式会社のHP、IR、SNSから最近の話題を改行書きで、それぞれ5つわかりやすく解説して」と指示すれば、短時間で使えるネタが手に入ります。

営業直前のルーティンとして、AIを使った“1ネタ仕込み”をぜひ習慣にしてみてください。

雑談で拾ったキーワードを「提案資料」に織り込む

商談中に何気なく出てくる一言が、実は最も刺さる提案のタネになることがあります。

雑談で得た“相手の興味・悩み・趣味”といった情報は、提案資料のどこにどう入れるかで、信頼の深さが大きく変わってきます。

ポイントは「内容に影響しない装飾」ではなく、「提案の核に結びつける」ことです。

よくあるのは、雑談内容を“ただのスライド装飾”として軽く扱ってしまうケース。これでは相手の記憶にも印象にも残りません。

例えば「週末はよくキャンプに行くんです」と聞いたなら、「現場でも“テント設営のように迷わない導線設計”が重要ですよね」と資料内で活用できます。

このひと言が、“自分の話を覚えてくれてる”という好印象に直結します。

提案資料をつくる時は、雑談メモを一度読み返し、「どのページにどう反映させるか?」と問いながら編集してみてください。

初回訪問後は「面談ログ」をSFAやSlackに残してナレッジを有効活用する

初回訪問後の記憶は、時間が経つほど曖昧になります。

だからこそ、会話の熱が冷めないうちに「面談ログ」をSFAやSlackに残すことが大切です。

“誰が・いつ・どんな話をしたか”を共有しておくと、次回アクションの精度やチーム全体の対応力が格段に上がります。

よくあるのは、メモを個人のノートにとどめてしまい、あとで「なんで訪問したんだっけ?」と振り返れなくなること。これではナレッジも活かせません。

例えば、「担当者が“決裁者は◯◯部長”と話していた」「来期に向けて◯◯の検討をしている」など、ちょっとした発言でも記録に残しておくと武器になります。

面談後5分以内にSlackに要点を投稿し、それをSFAに転記する——これだけで、情報が活きた資産に変わっていきます。

▼編集部のおすすめ動画を見る

効果的な営業商談の振り返りかた「一流のSaaSセールス」に学ぶ(YouTube)

良かった雑談パターンは「営業チームで仕組み化」して再現性を高める

うまくいった雑談は、個人の引き出しで終わらせず、チームで再現できるように仕組み化することが重要です。

ここでいう仕組み化とは、感覚的なトークの型を言語化して、共有・活用できる形に落とし込むことです。

ポイントは「誰が話しても、同じように空気が和らぐ内容」にすること。つまり、属人性を排除することがカギになります。

よくあるのは、優秀な営業の“なんとなくの勘”に頼りきって、再現されずに終わってしまうパターンです。

例えば、「最近暑いですね」ではなく、「この辺って夜になると風が気持ちいいですよね」といった“地域と季節感”を絡めた雑談ネタをリスト化すると、実用性が格段に上がります。

SlackやNotionに「雑談ネタ事例集」として週1で投稿するだけでも、全体の会話力にじわじわ効いてきます。

営業(雑談の入り方)でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「営業の雑談の入り方を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?

初対面の顧客にいきなり本題を切り出すのは難しく、かといって雑談が長引いてしまうのも本末転倒…その微妙なバランスに、頭を悩ませる営業マネージャーは少なくありません。

「何を話せばいいのか」「どうやって自然に会話を始めればいいのか」――その一つひとつが、現場ではリアルな課題として立ちはだかっています。

そんなときこそ、型にはまらない“自然な雑談の入り方”をチームで共有し、武器にしていくことが大切です。

経験豊富な営業のプロと一緒に、雑談から信頼関係を築くスキルを磨くことで、商談の質も驚くほど変わってきます。

もしあなたが「営業組織としてどう雑談スキルを底上げすべきか」でお悩みなら、それは今が改善のチャンス。

雑談は単なる会話ではなく、“商談への扉”です。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日