営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

「部下が動かない」「数字が伸びない」、、、それ、マネジメントのやり方がズレてるのかもしれません。

売れる営業と、売らせるマネージャーは別物。

現場任せ、気合頼りでは限界がきます。

“チームで勝つ”ために必要なのは、行動を設計し、結果を再現できる力。

本記事では、成果を出す営業マネジメントの全体像と実践法を、具体例とともに徹底解説します。

本記事を読むと分かること

・営業マネジメント7つの凄い役割とは(逆算行動・1on1設計・失注の言語化)

・営業マネジメントに必要な9つの実践的スキル能力とは?(KPI分析・クロージング力・予実管理)

・営業マネジメントのスキルを伸ばす3つの方法(ロープレ育成・他社交流・日報)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者(マネージャー)必見の内容です。

スタジアムでは営業マネージャーの育成、営業戦略の設計〜実行まで幅広くご支援可能です。社内の営業マネジメントをさらに強化したい、営業の課題を解消したいなど、お悩みやお困りごとがあればぜひ、スタジアムに「無料」でご相談ください。

営業マネジメントとは何か?

営業マネジメントの定義

営業マネジメントとは、「数字・人・行動」を動かす仕組みをつくることです。

つまり、売れる動きを仕組みに変え、現場で徹底させることです。

でも実際には、数字を追うだけで止まっているチームもあります。

結果ではなく「行動」を見ないと、再現性は生まれません。

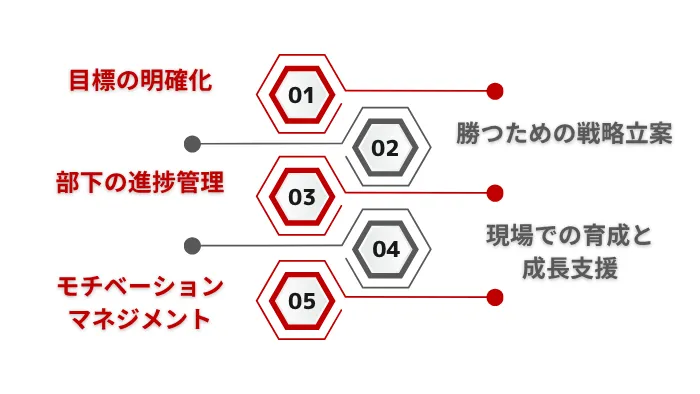

具体的には、目標の明確化、勝つための戦略立案、部下の進捗管理、現場での育成と成長支援、そして何より、メンバーの士気を最大限に高めるモチベーションマネジメントなど、領域は多岐にわたります。

営業マネジメントの質が、組織の営業力そのものを決定づけます。だからこそ、営業マネジメントは“やるかやらないか”ではなく、必ず実行することが肝です。ポイントは、“管理”ではなく“動かす”ために見て、問いかけることです。

数字をつくるのは、毎日の習慣にあると捉え直してみてください。

営業マネジメントの目的

営業マネジメントの目的とは、「個人の成果を最大化するのではなく、チーム全体の成果を継続的に高める仕組みを作ること」です。

つまり、トップ営業を再現するのではなく、全員が安定して数字を出せる状態を作るということです。

けれども実際には、「数字が出ないメンバーの動きが見えない」「頑張っているが改善点が分からない」といった状況が起きがちです。

実はこれは、管理ではなく“設計”の不足によって、再現性のあるプロセスがチームに根づいていないことが原因かもしれません。

たとえば、「初回訪問で“意思決定構造”を必ず聞くようにする」「日報で“検討材料”を必ず書かせる」など

ポイントは、属人的にせず、“誰がやっても成果に近づく”仕掛けを組むことです。

マネジメントとは管理することではなく、チームが自走できる“営業の型”を作ること、そう考えてみてください。

営業マネジメントに欠かせないマネージャーの7つの役割とは

「売上目標の逆算」で、今やるべき行動を一人ひとりに落とし込む

売上目標の逆算とは、ゴールから逆に計算し、今やるべき行動を具体化することです。

つまり、「年間1億円」を「今日何件動くか」に落とす作業です。

でも実際は、「あと何件必要?」が曖昧なまま動いてしまいがちです。

実は、動けないのではなく、どこまで動けばいいか見えていないだけの場合もあります。

たとえば、「月内に“提案4件まとめる”」「週に“商談8件つくる”」などが一例です。

どれだけ動けば受注できるのか、見える化するだけで判断が早くなります。

ポイントは、受注から逆算して、アポ数、架電数まで落とし込むことです。

「あと1件」見えた瞬間に、あと1件動こうと思える。それが逆算の力です。

「週次の1on1面談」で、案件進捗とその内訳を把握する

週次の1on1面談とは、営業マネージャーが担当者と向き合い、案件ごとの状況を細かく確認する時間です。

つまり、報告を「感覚」ではなく「事実と数字」で見るための場です。

でも実際は、「提案済みです」と言われても、キーマンが誰か決まっていなかったりします。

実は、表面の進捗だけ聞いていても、受注にはまったく近づいていないこともあります。

たとえば、「提案フェーズで“稟議の期限”を聞き出す」「失注後に“次回訪問日”を決める等

大事なのは、「進んでる?」と聞くのではなく、「何が止まってる?」と聞くことです。

1on1でアクションが具体になれば、動きも成果も確実に変わってきます。

「失注理由の棚卸し」で、勝ちパターンと改善点を言語化する

失注理由の棚卸しとは、過去の負け案件を一つずつ掘り起こし、「なぜダメだったか」を具体的に言葉にすることです。

つまり、感覚で終わらせず、再発を防ぐための「反省の見える化」です。

でも現場では、「競合に負けたから」で済ませてしまうことが多いです。

実は、敗因が曖昧だと、改善も共有もできないまま同じ失敗をくり返します。

たとえば、「“決裁者と話せていなかった案件”を洗い出す」「“提案資料が刺さらなかった理由”を分解する」等

ポイントは、「なぜ失注した?」ではなく「どこで勝てなかった?」と聞くことです。

敗因を言葉にできるチームは、次の一手が確実に変わります。

「週次の1on1面談」で、案件進捗とその内訳を把握する

週次の1on1面談とは、営業マネージャーが現場の動きを正しく掴むための短時間の対話です。

つまり、進捗の“中身”を一緒に確認する作業です。

でも実際は、「順調です」と言われて終わる面談も多いです。

実は、進捗の定義がズレていると、アポ数だけ見て安心してしまうこともあります。

たとえば、「“見積もり提出後の反応”を確認する」「“次回訪問日が決まっていない案件”を洗い出す」等

営業で面談をする意味は、今どこで止まっていて、何をすれば動くかを一緒に考えることです。

会話が深まると、数字の精度もチームの判断力も自然と変わっていきます。

「案件ステータスのSFA入力徹底」で、マネジメントの精度を上げる

「今どこまで進んでる?」と毎回聞いていませんか?

SFAの入力が徹底されていれば、確認も指示もいらず、状況が一目で伝わります。

マネージャーは現場に張り付かなくても、今何が足りないかをすぐに見抜けます。

入力が甘いと、動きが遅れ、手を打つタイミングを逃してしまいます。

現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。

- 「提案段階で決裁者未確認」なら→「役職者に同行を依頼する」

- 「提出後の音信不通」なら→「期限を決めて再接触する」

- 「失注理由が曖昧」なら→「ヒアリング内容を必ず記録する」

細かく入力するほど、打ち手が早くなります。

SFAはただの管理表ではなく、「次に動くための地図」になります。

見えれば動ける。動ければ成果に近づけます。

「会議」を“報告会”ではなく“意思決定の場”に変える

ただの報告で終わる会議に、違和感を覚えたことはありませんか?

会議は「今なにを決めるか」が明確でないと、行動につながりません。報告だけでは現場のスピードが落ち、商談も動きません。

意思決定の会議にするには、「今この場で決める」前提が大切です。

たとえば、

- 「受注見込み50%以上は“役員同行”と決める」

- 「今月は“IT業界”に絞って攻めると決める」

- 「来週までに“返信率が高い文面”を試すと決める」

こうした“決めたこと”が現場に落ちると、行動が早まり成果につながります。

報告で終わる会議は、時間を削るだけになります。

動かす会議に変えることで、営業組織が前に進みやすくなります。

「商談トークの型化」で、勝ちパターンの仮説を持つ

商談トークの型化とは、「再現できる勝ち筋を会話で仕込むこと」です。

つまり、上手くいった話し方を、誰でも使えるようにするということです。

でも実際には、「その場しのぎのトーク」で毎回ぶっつけ本番な営業も多いのではないでしょうか。

実は、成果に差が出るのは“準備された一言”があるかどうかだけ、ということもあります。

たとえば、「初回で“何をもとに決めるか”を聞き出す」「最後に“決裁者は誰か”を必ず確認する」など、

・勝てた理由を言葉にする

・流れに合わせた聞き方に変える

この2つだけでも商談の質は変わってきます。

ポイントは、「誰が話してもズレない型」をチームで持つことです。

営業の場で毎回迷ってしまうなら、一度トークを“型”に落として試してみてください。

武器を持った営業は、自然と自信を持って前に出られます。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【トップ営業の最強トーク術】元リクルート秘伝のコツ18選!

「SFAと現場の行動」を常にシンクロさせる

SFAに入力された数字が、現場の動きとズレていると感じたことはありませんか?

このズレを放置すると、打ち手が空回りし、営業マネジメントが機能しにくくなります。

だからこそ、SFAは「記録」よりも「現場の行動を映す鏡」として活用することがポイントです。

数字にリアルな温度が乗れば、会話も指示も、すべてがズレなくなります。

現場で実践されている具体例は以下の通りです。

- 「訪問内容を1行で即入力する」ようにする

- 「当日アポの結果をその場で記録する」ようにする

- 「朝会でSFAの行動データを画面共有する」ようにする

数字が“動き”とリンクすれば、組織が迷わなくなります。

SFAは“数字の倉庫”ではなく、“行動の可視化装置”にしていくことが鍵になるかもしれません。

営業マネジメント(マネージャー)に必要な9つの実践的スキル能力とは?

KPIと行動量の因果関係を客観的に捉えられる力

KPIと行動量の因果関係とは、「結果指標(KPI)」が「どんな行動の積み重ね」で構成されているかを客観的に見極める力のことです。

つまり、数字の上下に一喜一憂するのではなく、どの行動がどの結果に結びついているかを冷静に見つめる力です。

けれども実際は、「なぜKPIが未達なのか?」が感覚や憶測で語られる場面が少なくありません。

実は、行動の記録と変化の追跡を怠ることで、改善策がブレてしまうケースが多いのです。

たとえば、「初回訪問の同席回数を増やす」「既存顧客の引き上げアポを月3件作る」など、

ポイントは、行動の“回数”よりも“質”と“KPIとの距離感”をセットで捉えることです。

見えている数字の裏にある「行動のどこが、どう響いたか?」に目を向けてみてください。

「メンバーの気持ちや温度感」を雑談の中で掴む力

雑談で温度感を掴むとは、「言葉の裏にある感情や状態」を拾う力のことです。

つまり、表情・声色・言葉の端々から、今その人が何を感じているかを感じ取る力です。

でも実際は、雑談しているつもりが「ただの会話」で終わっていることもあります。

実は、「最近どう?」の一言に含まれる沈黙や間がヒントになることもあります。

たとえば、「商談数の伸び悩みを相談される」「定例後の沈黙が続く空気を読む」など、

ポイントは、言葉の表面ではなく、言葉が出てくる“背景”に意識を向けてみることです。

忙しい時こそ、立ち止まって「今、何か抱えていそうだな」と思える感覚を大切にしてみてください。

「全体最適」で組織を動す視点と判断軸を持つ

全体最適とは、組織全体が成果を出すための判断を優先することです。

つまり、自分のKPIより、会社全体のゴールを基準に動くことです。

けれども現場では、「ウチは達成してるのに売上が下がってる」といったズレがよく起きます。

実は、各部門が「自分の数字だけ見ている」ことが原因だったりします。

たとえば、「リードが質重視すぎて量が足りない」「CSが遅れて営業が炎上対応する」など

「見込顧客の初回接触が遅れる」「提案タイミングがズレる」などが起きやすくなります。

ポイントは、「この動きは全体の成果につながるか?」を日常会話で交わすことです。

少し視点を変えるだけで、チームの連携がスムーズに動き始めます。

「商談の詰め、クロージング」を実行できる力

クロージングとは、商談を“検討中”から“契約”に動かす行動のことです。

つまり、最後の一押しではなく、最後の準備を一緒に整える時間です。

けれども実際は、「検討お願いします」で終わる営業が少なくありません。

実は、詰め切れない原因は、判断材料が揃っていないだけのこともあります。

たとえば、こんな営業の動きがクロージングにつながります。

・「稟議の通し方を上司にヒアリングする」

・「社内展開フローを資料で可視化する」

・「競合比較を表でまとめて渡す」

ポイントは、“決める理由”をお客様と一緒に作ることです。

小さな段取りを先回りするだけで、商談はスッと動き出します。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【営業】正しいクロージングで契約率UP!

「月次レポート」からチームの伸び悩みを抽出できる力

月次レポートとは、売上やKPIの変化から、営業活動の良し悪しを見極めるものです。

つまり、数字を“見る”のではなく、“読む”ことで意味が生まれます。

でも実際は、「訪問数は増えたのに、なぜ受注が減った?」と悩む現場が多いです。

実は、行動の“量”ではなく“質”が落ちているケースがよくあります。

たとえば、「初回商談の失注理由が曖昧なまま残っている」「ヒアリング内容が浅く、提案がズレている」などです。

ポイントは、数字の裏にある“止まった行動”を見抜くことです。

数字は嘘をつきません。読む力があれば、チームは確実に変わっていきます。

「初回商談のヒアリング設計」で、次の打ち手を明確にできる技術

初回商談のヒアリング設計とは、次の一手を決めるために「何を聞くか」を事前に組み立てることです。

つまり、相手の温度感や決裁ルートを、その場で明らかにする準備をしておくということです。

でも実際は、「何を聞けば前に進むのか分からないまま商談が終わる」ことも多いです。

実は、ヒアリングは情報収集ではなく、打ち手をつくるための設計作業なんです。

たとえば、「決裁者の名前を聞き出す」「現状業務の不満を数字で拾う」

などの質問を先に仕込んでおくと、提案の方向がハッキリしてきます。

ポイントは、「聞くこと」が目的ではなく「次の打ち手をつくる」ために聞くことです。

次の商談をつくるのは、今の商談の設計次第です。最初の1問を、変えてみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

初回商談で信頼を勝ち取るトーク5選

「予実差異の読み解き」で、アクションに即つなげる

「数字は出てるのに、なぜ目標に届かないのか?」と感じたことはありませんか?

予実のズレには、現場で見落とされた“兆し”が隠れていることがあります。

法人営業では、ズレに気づいた“その場”で、すぐ動けるかが勝負です。

現場で実際に使われている具体例は以下の通りです。

- 「初回商談が伸びない」なら→「リードの温度感を再整理する」

- 「成約率が落ちた」なら→「決裁者の巻き込みを強化する」

- 「売上が伸び悩む」なら→「単価アップの提案を試す」

ズレを見て終わらず、「何を変えるか」をすぐ決めることで、営業は前に進みます。

数字を“ただの記録”で終わらせない視点が、次の一手をつくる力になります。

ここまででまとめている通り、この課題を捉える力と意思決定を実現する会議設計、高度計画とそれを遂行するメンバーの管理まで、すべてが一致してはじめてこの施策も前に進んでいきます。

「案件リスクの早期察知力」で、目の前の数字だけに頼らない感覚をもつ

案件リスクの早期察知とは、「数字に表れる前の違和感」に気づく力のことです。

つまり、表面上は順調でも、“営業の温度”を先に感じ取る感覚になります。

でも実際は、報告数値だけを見て、進捗を判断してしまう場面も少なくありません。

実は、法人営業では「決裁者と会えていない」「次回アポが曖昧」など、リスクの兆しは言葉の端々に現れます。

たとえば、「提案済のはずが温度感が読めない案件を共有する」「決裁者にまだ会えていない大型案件を洗い出す」など。

ポイントは、案件の“現在地”ではなく“空気感”に注目することです。

その一例として、週1回の案件レビューで、営業本人が“違和感を言語化する”時間をつくるだけでも変化が起こります。

数字に出る前に察知できるチームは、失注を防ぎやすくなります。

「失敗事例の蓄積(自社ナレッジ化)」ができる力

失敗事例の蓄積とは、失注や見送りになった理由を、社内で共有できる形にまとめておくことです。

つまり、「なぜ負けたか」を言語化し、次の商談に活かす準備をするということです。

けれど、現場では「記録しても使われないのでは?」と感じ、形だけの振り返りで終わることもあります。

実は、失敗を「再発防止のネタ」に変えたチームほど、受注率が着実に上がる傾向があります。

たとえば、「ヒアリングが浅くニーズ誤認する」「導入後の運用懸念が払拭できなかった」などがあります。

ポイントは、事例ごとに“どこでズレたか”を短く一文で残し、SlackやNotionなどでチーム内に流通させることです。

まずは月1回でも「失注を語る会」を開き、自社だけの“勝ち方”を増やしてみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【営業トーク】相手が緊急性を感じるクロージング/心理

成果を出せる組織になっている?営業マネジメントの5つのチェック項目

「数字だけでなくプロセス管理」で、安定的に成果を出せる状態を作っているか

プロセス管理とは、行動の“中身”を見えるようにすることです。

つまり、結果じゃなく「どう動いたか」を見て改善することです。

でも実際は、「結果が出ていない=努力不足」と思い込んでしまうこともあります。

実は、努力していても、動き方がズレているだけのことも多いです。

たとえば、

・「初回面談での質問内容を振り返る」

・「失注直前の対応を全件洗い出す」

より具体的には、動きを数字で見えるようにすることがポイントです。

「面談準備に15分以上使えているか?」

「ヒアリングで3つ以上の課題を引き出せたか?」

この管理があるだけで、動きの精度がグッと上がります。

気合や根性より、「何をどれだけやったか」を見ていく。

だから、結果もブレにくくなるんです。

「KGI→KPI→行動」の三層構造を、メンバーに語れる言葉で落とし込んでいるか

KGI・KPI・行動の三層構造とは、「成果」「中間指標」「日々の動き」を一気通貫でつなぐ考え方です。

つまり、大きな目標を、今日のアクションまで具体化する設計図のようなものです。

けれども現場では、「KGIは共有されたけど、結局何をやればいいの?」という声がよく上がります。

実は、KGIと行動の間にある“翻訳作業”をマネージャーが担えているかどうかで、動きの質が変わります。

たとえば、

・「月間商談数を週単位で管理する」

・「提案件数から逆算して訪問数を設定する」

より具体的には、

・「週5件の初回訪問を確保する」

・「面談後24時間以内に要点をまとめて送る」

ポイントは、目標の“言い換え”ではなく、“動詞で話す”ことです。

メンバーが「次にやること」がすぐ浮かぶ状態をつくると、営業の推進力が一段階変わってきます。

「失注を“社内ノウハウ”に変える文化」を現場に根付かせているか

失注ノウハウとは、「なぜ負けたか」を全員で言葉にして残すことです。

つまり、一人のつまずきを、次の誰かの武器に変える仕組みです。

けれども現場では、「合わなかった」で終わってしまうことが多いです。

実は、失注を言語化するだけで、次の商談の精度がぐっと上がります。

例えば、「決裁者と話せなかった理由を整理する」「競合に負けた背景を共有する」など

より具体的には、「商談ログに“失注理由”を3行で記録する」「週1回、失注パターンをSlackに投稿する」など

この2つを続けると、勝ち筋が自然と見えてきます。

ポイントは、失注を責めずに、拾い上げる空気です。

誰かの悔しさを、みんなの前進に変える文化を、チームに根づかせてみてください。

「マネージャー自身が最前線の提案」にも時折入り、示すリーダーシップを持っているか

マネージャーが提案の場に出るのは、ただの同行ではありません。

つまり、自ら動いて“勝ちパターン”を体現する役目です。

けれど、現場では「口を出されるとやりにくい…」と感じることもあります。

実は、入り方を間違えると、現場の士気が下がる危険もあります。

たとえば、

・「大型商談のクロージングに立ち会う」

・「若手の初回訪問に同行する」

より具体的には、

・「決裁者向けの一言を横から差し込む」

・「課題整理のホワイトボードを書いて見せる」

ポイントは、背中で“提案の型”を見せることです。

一度でも体感させると、チームの提案力は一段階上がります。

現場でリズムを作るのが、いちばん早い育成です。

営業マネジメントのスキルを伸ばす3つの方法

「商談の壁打ちロープレ」を通じた、育成を実施する

商談ロープレとは、実際の商談を想定して会話を繰り返す練習です。

つまり、現場で起きるリアルなやりとりを、事前に疑似体験する時間です。

けれど、「やっただけ」で終わり、現場で再現できない…という声も多くあります。

実は、ロープレは“本人の課題に直結してるか”で成果が大きく変わります。

たとえば、

・「初回訪問の掴みを練習する」

・「断り文句に切り返す練習をする」

より具体的には、

・「“他社と比較中です”に“何を軸に比較されていますか?”と返す練習をする」

・「“まだ予算がなくて…”に“予算がつくとすればいつ頃ですか?”と確認する」

ポイントは、実際の商談ログをもとに設計することです。

本人が「あの場面だ」と思える内容だと、行動がガラッと変わってきます。

▼編集部のおすすめ動画を見る

法人営業の超具体的なヒアリング方法 #キャリア #ロープレ

「他社の営業マネージャーと会話する習慣」で、視野を広げ続ける

他社の営業マネージャーと定期的な会話や社外などの繋がりも含めた接点を作りに行くのは、自分にはないナレッジを聞けるのようなものです。

つまり、自分のやり方に染まりすぎず、新しい視点を持ち続けるための習慣です。

けれど、「結局うちとは違うから」と話を受け流してしまうケースもあります。

実は、“何が違うのか”より“なぜそうしてるのか”を聞くと学びが深まります。

たとえば、

・「同席せず任せきる育成法を聞いてみる」

・「失注レビューの仕組みを聞いてみる」

より具体的には、

・「月1の全員ロープレ会をどう運営してるか聞く」

・「売れない人へのフォロー頻度をどう決めているか聞く」

ポイントは、真似するより“考え方”を盗むことです。

異なるやり方に触れることで、自社の当たり前を疑うきっかけが生まれてきます。

飲み会や食事会など職場の環境から離れて初めて見えるもの・気づくものもあるかもしれません。継続的に自分にインプットがある環境を作ることも、営業マネージャーの重要な習慣の1つと言えます。

「部下の日報を生成AIで要約し、SFAに記録」して状況把握精度を高める

日報は営業現場の“今”が詰まった記録です。

つまり、毎日の営業行動の断片が、成果につながるヒントになります。

でも現場では、「忙しくて読めない」「SFA入力が手間」といった声がよく上がります。

実は、生成AIで日報を要約し、そのままSFAに連携すると、情報の整理と記録が一気に済みます。

たとえば、

・「案件ごとに商談を分類する」

・「失注理由を自動で抽出する」

より具体的には、

・「日報から“次の打ち手”を抜き出す」

・「面談後10分以内にSFAへ要点を反映する」

ポイントは、AIに“まとめる”を任せて、人が“動く”に集中することです。

見えなかった全体像が見え、営業判断がグッと速くなっていきます。

まずはここから着手。営業マネジメントを改善する4つの手順

1.「SFAデータ、記載項目」を見直し、現場の使いやすさを最優先にする

現場でSFAを活用してもらうには、まず“入力のしやすさ”がカギになります。

「SFAの使い勝手」とは、担当者がストレスなく“必要最小限の情報”を記録・確認できる設計にすることです。

ポイントは、「現場の行動に即した項目」に絞ることと、「見るべき画面の順番」を整理しておくことです。

よくある間違いは、上層部が“分析しやすい”項目ばかり追加して、現場の負担がどんどん重くなるケースです。

例えば、「面談所感は3行以内」「次回アクションは選択肢式でOK」など、入力ハードルを一段下げると、自然と定着しやすくなります。

最前線で動いている営業の手が止まらないように、SFAの設計も“現場目線の動線”で見直してみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【目指せトップ営業マン!最初の5分で信頼を掴むトーク術】

2.「月次報告MTG」では、意味のない報告を削る

まず、月次MTGは「意思決定の場」に変える意識が大切です。

「意味のない報告」とは、ただの事実列挙や数字の読み上げのこと。

ポイントは、「次のアクションが生まれる話」だけに絞ることです。

よくあるのが、「受注〇件、失注〇件」と流すだけで、何も変わらないパターン。

具体的には、「失注理由の傾向と、それを来月どう潰すか?」など、“問い”と“対策”をセットにして共有します。

報告のための会から、打ち手を生む場に変えていきましょう。

3.「失注案件の要因分析会」を月1で行い、改善案をチームで共有する

失注が続くとき、何となくで原因を片付けてしまいがちですが、放置すればまた同じ失敗を繰り返します。

「要因分析会」は、失注の“見えにくい癖”をあぶり出す貴重な機会になります。

ここで大切なのは、「振り返りの形式を固定化すること」と「事実ベースで話すこと」です。

感情論になったり、主観だけで話すと、再現性のある学びが抜け落ちてしまいます。

よくあるのは、「相性が悪かった」「タイミングが悪かった」で片付けてしまうこと。

それでは改善に繋がりません。

具体的には、①失注理由を5W1Hで整理 → ②相手の反応・温度感を時系列で再確認 → ③次のアクションに活かせる“工夫の余地”を全員で出し合う、という流れが効果的です。

「毎月1回、15分でも振り返る」だけでも、チームの精度が格段に上がっていきます。

4.「Slack上での商談振り返り」を仕組み化し、リアルな学びを即時共有する

商談後の記憶は、時間が経つほどにあいまいになっていきます。

だからこそ、Slackに即時で振り返りを残す“仕組み”があると、現場の学びをそのまま活かせます。

ここで言う仕組み化とは、「投稿ルールを明確に決めること」です。

「誰が・いつ・どこに・どんなフォーマットで」書くのかを整えるだけで、共有の精度とスピードが劇的に上がります。

よくあるのは、記憶が薄れた後にまとめて書こうとして内容が浅くなったり、他メンバーが読み飛ばすような長文になることです。

例えば、「#商談-振り返り」チャンネルを作り、「相手の反応」「刺さった一言」「次回の打ち手」を3点セットでテンプレ投稿するルールにすると、誰でもスムーズに実践できます。

Slackは“蓄積型の情報資産”にもなるので、日々の気づきをチームで拾い上げる動線をつくってみてください。

営業マネジメントで役立つCRM/SFAツール9選

「HubSpot」

「HubSpot」とは、見込み顧客の管理から営業活動の自動化までを一貫して行える、統合型のSFA/CRMツールです。

つまり、営業現場での「追客漏れ」や「情報の分断」を防ぐ仕組みを、誰でも使える形で提供してくれる存在です。

でも実際には、「SFAを導入しても入力が続かない」「営業が使いたがらない」といった悩みも根強いです。

実は、HubSpotは営業が“使いたくなるUI設計”と“自動化の柔軟性”を兼ね備えているため、無理なく現場に馴染むツールとして設計されています。

たとえば、「メール開封状況を自動通知する」「商談ステージに応じてタスクを自動生成する」など、現場の動きに即した機能が多くあります。

ポイントは、「入力させる」のではなく「入力したくなる設計」であることです。

入力が楽になると、数字の可視化が進み、マネジメント側も具体的な「次の打ち手」を見つけやすくなります。

「スプレッドシート」

どの数字を管理すれば売上が上がるか、組織が可視化されるかわからない。そのような時はすぐに着手でき、変化にももっとも重要なスプレッドシートから進めていきましょう。

「スプレッドシート」は、営業活動の進捗や数値をリアルタイムで可視化できるシンプルかつ柔軟な管理ツールです。

つまり、営業リスト・KPI・商談フェーズなど、業務の全体像を“自由な形”で整理・共有できる仕組みです。

ただ、「更新されていない」「誰がどこまでやったのか分からない」と感じる場面はありませんか?

実は、入力ルールや更新タイミングが決まっていないと、データが信頼できず意思決定が遅れてしまうことがあります。

たとえば、「週次で商談ステータスを色分けする」「失注理由をドロップダウンで統一する」など、運用ルールを一つ加えるだけで精度が大きく変わります。

ポイントは、“管理すること”が目的ではなく、“動ける状態にすること”がゴールだという意識です。

チーム全体が見て、動けるスプレッドシートを育てていきましょう。

「Salesforce」

「Salesforce」とは、営業情報・顧客情報・行動履歴を一元管理できる、世界的に広く使われているCRM/SFAツールです。

つまり、属人的だった営業活動を「見える化」し、組織全体で勝ちパターンを共有できるようにする仕組みです。

けれども実際は、「入力が面倒」「使いこなせない」と感じている営業も少なくありません。

実は、Salesforceは標準機能の枠を超えて、営業フローに合わせて柔軟にカスタマイズできることが強みです。

たとえば、「電話履歴の自動記録を設定する」「フェーズごとの受注確度を可視化する」など、現場に即した設計が可能です。

ポイントは、「営業が入力するツール」ではなく「営業が助けられるツール」に変えることです。

導入当初の工夫次第で、現場もマネジメントも確かな一歩を踏み出せるようになります。

「Senses」

「Senses」とは、営業活動を可視化し、案件の進捗を直感的に把握できるSFA(営業支援ツール)です。

つまり、営業担当者の「勘や経験」に依存せず、事実ベースで行動判断ができるようになるということです。

けれども実際には、「どの案件が今優先か分からない」「報告の質がバラバラ」という現場の声も少なくありません。

実は、Sensesには“レポート自動生成”や“行動起点での案件管理”といった機能があり、このような営業現場の混乱を整理してくれます。

たとえば、「接触頻度が減った案件を自動抽出する」「過去の受注傾向から優先案件を可視化する」などが可能です。

ポイントは、「報告のためのツール」ではなく「動くための地図」として活用することです。

仕組みに行動を合わせるのではなく、現場のリアルに合う設計をするだけで、自然と動きが整っていきます。

「Mazrica」

「Mazrica(旧:Senses Insight)」とは、営業の属人化を防ぎ、組織全体で案件を育てるSFA/CRMツールです。

つまり、個人に依存していた営業ナレッジや商談履歴を、チーム全体の資産に変えるということです。

けれども実際は、「引き継ぎで情報が抜ける」「過去の商談履歴が探せない」といった悩みが後を絶ちません。

実は、Mazricaには“営業活動の自動記録”や“過去案件の検索性の高さ”が備わっており、記録忘れや情報の断絶を防ぐ構造になっています。

たとえば、「キーワード検索で過去の商談内容を即確認する」「退職者の案件情報をチームで共有する」などが可能です。

ポイントは、「記録すること」ではなく「次の商談に活かすこと」を目的に使うことです。

蓄積した情報が営業の再現性を生み、誰が担当しても一定の成果を出せる組織に変わっていきます。

「kintone」

業務にあわせて柔軟にカスタマイズできる「kintone」は、情報共有と業務管理をひとつにまとめるCRM/SFAです。

つまり、案件・顧客・対応履歴・社内依頼など、バラバラに管理しがちな情報を“現場ごと”に整理できる仕組みです。

でも実際、カスタマイズが柔軟だからこそ「何から作ればいいの?」と足が止まってしまう方もいます。

実は、営業現場での課題が曖昧なまま導入すると、ツールが逆に“手間”になってしまうこともあります。

たとえば、「資料請求後のフォローを自動化する」「失注理由を一覧で分析する」など、目的を具体にして使うと効果が明確になります。

ポイントは、「ツールに業務を合わせる」のではなく「業務にツールを合わせる」感覚で設計することです。

日々の業務の中で「これ、毎回同じだな」と思う場面をkintoneで一つずつ減らしていきましょう。

「BALES CLOUD」

「BALES CLOUD」は、架電・アポ管理・商談記録などインサイドセールスに特化したSFAツールです。

つまり、属人化しがちなアプローチ状況や進捗を、チーム全体で“見える化”できる仕組みです。

とはいえ、「結局どこまで追っているか分からない」「重複アプローチが起きてしまう」と感じることはありませんか?

実は、電話履歴やメモが個人の手元で止まっていると、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性もあります。

たとえば、「前回断られた理由を記録する」「次回アクションをチームで共有する」など、現場の“迷い”を減らす運用ができます。

ポイントは、商談内容を“記録する”だけでなく、“つなげる”運用設計にすることです。

今日の1件のアポが、明日の成約に変わるように、記録を活かす設計を始めてみてください。

「Sansan」

「Sansan」は、名刺を起点に顧客情報を一元管理できる法人営業向けのデータベース型CRMです。

つまり、営業が個人で持っていた名刺や接点情報を、組織の資産として活用できるようにする仕組みです。

けれども、「名刺を取り込んでも、その後どう活用していいかわからない」と感じたことはありませんか?

実は、接点情報を“貯める”だけでは成果につながらず、“誰が誰とつながっているか”を活かせる体制が必要です。

たとえば、「キーマンと名刺交換した担当を洗い出す」「休眠リストから再アプローチする」など、眠っていた接点に再び光を当てる使い方ができます。

ポイントは、名刺の山を“ただのデータ”で終わらせず、“次の一手”を導く地図として活用することです。

営業チーム全体で人脈の可視化を進めれば、思わぬ突破口が見えてくるかもしれません。

「Notion」

「Notion」は、ドキュメント・タスク・データベースを一体化できる情報共有ツールです。

つまり、営業資料・トークスクリプト・顧客情報など、あらゆるコンテンツを“整理された形”で一元管理できます。

でも、「情報はあるけど、探すのに時間がかかる」と感じる瞬間はありませんか?

実は、ツールが整っていても、設計が曖昧だと“探す時間”が営業の足を引っ張る原因になります。

たとえば、「よく使う提案資料をテンプレ化する」「商談の成功パターンをページで共有する」など、情報を“取り出しやすく”する工夫が鍵になります。

ポイントは、“とりあえず書く”のではなく、“誰が・いつ・何のために使うか”を想像して構造化することです。

営業が「知りたい情報にすぐ手が届く」状態を、Notionでつくっていきましょう。

営業のマネジメントでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「営業のマネジメントをがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?

現場の数字は伸び悩み、メンバーは疲弊し、気づけばマネジメントに追われて自分の手が回らない。

そんな日々が続くと、「自分のやり方は間違っているのか?」と、自信さえ揺らいできますよね。

けれど、ひとりで抱え込む必要はありません。外部のプロに頼ることも、れっきとしたマネジメントの選択肢です。

スタジアムでは、IT・Web領域の営業に精通した実践経験豊富なプロが、戦略立案から実行まで並走します。

今まさに、「営業マネジメントの負担が限界にきている」と感じている方へ。

今のタイミングでしか掴めない、突破口があるかもしれません。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

なぜ勝てない?「勝てる営業組織」のあるべき姿と9つの改革ポイント

営業で「結果を出す」心構え15選|プロが教える思考・習慣・行動原則

営業で結果が出ない5つの理由と13の打開策【考え方が肝】

営業成績が悪い9つの理由|売れない営業の共通点と今日からできる改善策

【脱ダメ営業マン】特徴13選共通パターンと改善4ステップ

営業マンが「化ける」まで【11の共通項】マネージャーのための3つの習慣

BtoB営業で「売れる人」になる15のコツ|トップ営業が実践する思考法と手順

2025年 最新アウトバウンド営業で成果を出す15のコツ

インサイドセールス15のコツと今すぐ使えるトークフレームワーク3選

飛び込み営業が「上手い人」に共通する再現性ある11の技術

テレアポが上手くいかない(アポがとれない)人の11の特徴と7つの対処法

【完コピOK】テレアポが上手い人の頭の中話し方と思考法をインストールする15の具体的な方法

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業雑談の入り方大全【例文11選】商談が成功する「心理的バリアの理解と対策」

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

【例文7選】営業メールの教科書|返信率を高める13のコツ準備〜書き方まで完全解説

2025年【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

最終更新日