営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き/2026年最新】

「営業代行の相場って結局いくらが妥当?」そんな疑問を持つ営業マネージャーのあなたへ。

費用対効果を最大化するためには、料金体系ごとの違いと相場感を正確に把握することが大切です。

本記事では、最新の営業代行費用を〈固定型・成果報酬型・複合型〉に分けて徹底解説。

「予算に見合った営業成果を得たい」とお考えの方には必見の内容です。

・営業代行「料金体系別の相場とその違い」(固定・成果・複合)

・営業代行「費用を左右する3大要因」(人数・業務範囲・商材の難易度)

・「自社に合った料金体系」を選ぶ5ステップ

「営業代行の費用感を把握したい」「適正価格が知りたい」と思った今がチャンス。

営業のプロ集団「スタジアム」に、無料で直接相談して、悩みを解決しておきましょう!

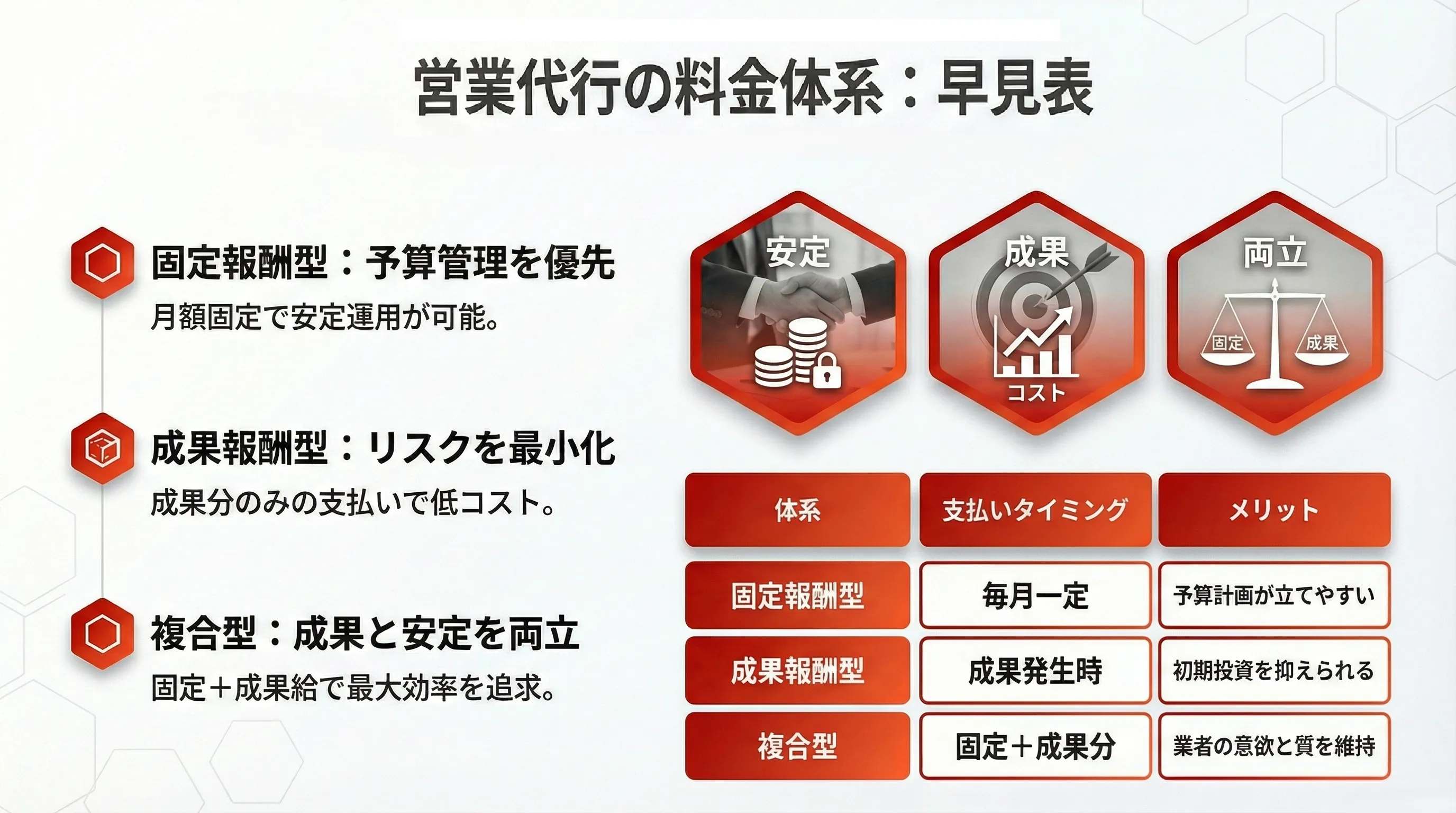

3つの料金体系別!営業代行費用相場(早見表付き)

|

種類 |

費用相場 |

特徴 |

|

固定報酬型 |

月額50万~100万円程度 |

・業務時間や工数に応じて支払い ・予算が立てやすい ・成果に関わらず報酬が発生 |

|

成果報酬型 |

1アポ(または1成果) 1.5万円~5万円 |

・成果(アポ・契約等)ごとに支払い ・初期費用を抑えやすい ・成果数が多いとコストが膨らむ可能性あり |

|

複合型(固定+成果報酬) |

固定:25万円~60万円/月 成果報酬:案件による(例:1件3万円など) |

・一定の活動保証(固定)+成果へのインセンティブを両立 ・安定稼働+成果重視のバランス型 ・中長期的な営業パートナーとしての活用が多い ・成果報酬型のトライアルとして提供しているパターンがある |

固定報酬型

営業代行における固定報酬型の費用相場は、稼働時間や専門性、マネジメントの注力度合いなどに応じて月額10万円〜100万円と、依頼内容の範囲や業務量によって大きく変動します。

この料金体系は、営業リスト作成からアポ取りまで一連の業務を「継続的に外注したい企業」に適しています。

理由は、成果の有無にかかわらず毎月一定額の費用が発生するため、自社でKPI設計をしっかりと行い、進捗管理の体制を構築しておく必要があるからです。

具体的な注意点は以下のとおりです。

- 月額30万円で営業代行を依頼したが、アポ獲得数の目標(KPI)を設定せずに契約した結果、半年間で満足のいく成果が出なかったケース。

- 「営業リスト作成+電話アポ」までを依頼していたが、想定よりもターゲット層とズレがあり、成果につながらなかった事例。

- 担当者の変更が頻繁で、自社との連携がうまくいかず、結果的に無駄な固定費となった企業も存在します。

このように、固定報酬型の営業代行を導入する際は、KPIの可視化と適切な進捗レビューが必要不可欠です。

事前準備と継続的なフォローにより、費用対効果を最大化することが可能になります。

成果報酬型

営業代行における成果報酬型は、アポイント1件あたり1万〜3万円、契約1件あたり5万〜20万円が相場となります。

このモデルは、「まずは小さく試してみたい」「初期コストを抑えて営業代行を活用したい」という企業にとって非常に相性が良いです。

理由は、成果が出た分だけ費用が発生する仕組みがあるからです。

以下のような実例があります。

- アポ件数は多いが、ほとんどが「商談に至らないレベル」の企業ばかりで、結果的に工数の無駄が増加。

- 営業代行会社が「件数重視」で動き、対象がターゲットから外れていたことが後から判明。

- 成果の定義(例:決裁者とのアポ、ヒアリング完了など)を曖昧にした結果、請求トラブルに発展。

このような事態を避けるには、成果定義・スクリプト・対応範囲などを「事前に文書化」し、営業代行会社と合意形成を取ることが重要です。

複合型

複合型(ハイブリッド型)は、「月額10万円+アポ1件1万円」など、固定+成果を組み合わせたモデルです。

この形態は、一定の稼働工数も確保しながら、成果によってインセンティブを設けることができ、双方にとってフェアな運用が可能となるのが最大のメリットです。

一方で、インセンティブを除く費用が低いことにより専門性・質の高い依頼が難しい場合や、発生する費用が読みにくいという欠点があるため、運用には一定の工夫が求められます。

具体的には以下のような対策が有効です。

- 契約前に「月額上限金額」を設定しておくことで、想定外のコスト増加を防ぐ。

- 毎月の成果報告に対して「振り返りMTG」を設け、費用対効果を分析する。

- アポや商談の質に対してフィードバックを行い、成果報酬の発生基準を見直す。

複合型は、固定型と成果型の両方の特性を活かせる手法ですが、柔軟な運用体制と継続的な改善がカギを握ります。

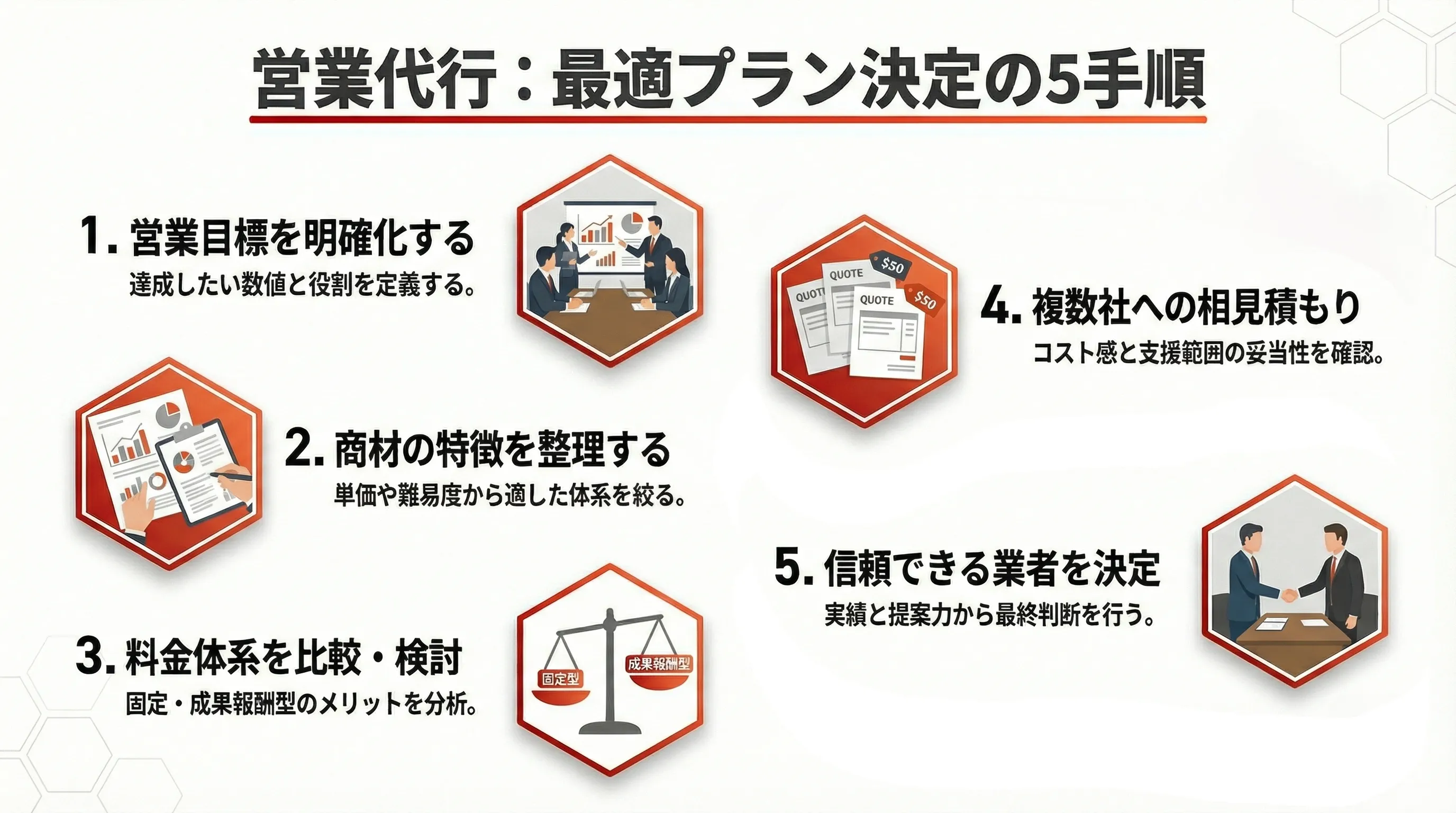

営業代行で自社にあった料金体系を見つける5つの手順

営業目標を明確にする

営業代行の費用対効果を最大化するには、まず「何を成果とするのか」を明確に設定することが重要です。

営業代行を依頼する際に、アポイント獲得を目的とするのか、成約数を目的とするのかで、契約するべき料金体系(固定報酬型か成果報酬型か)が大きく異なります。

とくに成果報酬型の営業代行では、営業活動のアウトカム(例:アポ、商談、受注など)を明確にしておくことで、料金体系とのミスマッチを防ぎやすくなります。

- クロージングまで任せたい場合は、戦略やナレッジを共有できる固定報酬型が望ましい

- 「売上をいつまでにどれだけ伸ばすか」を具体化すると、費用対効果を定量的に見積もれる

目標を定めることで、営業代行会社との期待値のズレをなくし、適正な料金で効果的なパートナーシップが築けます。

商材の特徴を整理する

自社商材の特性を深く理解し、それに合った営業代行の料金体系を選ぶことが成果の鍵です。

BtoB向け高単価商材は「関係構築型」のアプローチが必要なため、初期設計や戦略立案を含めて対応できる固定費型代行会社が適しています。

逆に、BtoCや単価の安い商材であれば、成果報酬型による短期的な獲得効率が重視される傾向があります。

- 高単価商材(例:SaaS、コンサル、設備投資など)は長期的視点を持つ固定報酬型が相性◎

- 専門知識が必要な商材には、業界理解のある営業代行会社を選ぶ必要がある

商材の性質を正確に把握すれば、営業代行との連携効率が上がり、費用に見合う成果が得られやすくなります。

各体系を比較する

営業代行には複数の料金体系があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

「月額固定+成果報酬」「完全成果報酬」「成果単価制」など、自社の予算や営業体制に応じて最適なプランを選ぶことが不可欠です。

特にリスク許容度と初期投資のバランスを見極めることが重要です。

- 完全成果報酬型:初期費用不要でリスクは少ないが、対応範囲が限られやすい

- 月額固定型:初期投資がかかるが、営業スクリプトや戦略設計など柔軟な支援が得られる

- ハイブリッド型(固定+成果):予算に応じて柔軟な運用が可能

料金体系ごとのリスクとリターンを正しく比較することで、無駄な費用をかけずに成果へ直結する契約ができます。

複数社に見積もる

営業代行の料金は、提供されるサービス範囲や業界、営業ノウハウの質によって大きく異なります。

そのため、最低でも3社以上から相見積もりを取得し、適正な相場感と費用対効果を把握することが重要です。

見積依頼時は、自社の商材、ターゲット、成果目標を具体的に提示することで、精度の高い提案を引き出せます。

- 「商材概要」「ターゲット像」「希望成果(例:月10件のアポ)」を伝えることで正確な見積もりが出る

- 初期費用、成果単価、契約期間などの項目を一覧表で整理しやすくする

- 複数社の料金や提案内容を比較することで、適正価格と信頼性を見極めやすくなる

複数社からの提案を比較・検討することで、自社に最適なコストパフォーマンスの高い営業代行を見つけられます。

信頼できる会社を選ぶ

料金体系だけで判断せず、実際に成果を出せる信頼性の高い営業代行会社を選ぶことが最後の決め手です。

表面的な価格に惑わされず、「どんな実績があるか」「ノウハウを共有してくれるか」を確認する必要があります。

また、営業担当者との相性や、提案の柔軟性も選定の大きなポイントになります。

- クライアント事例や導入実績が明確な会社を選ぶ

- 初回ヒアリングで自社の課題に深く踏み込んでくれる担当者がいるかをチェック

- 契約後の運用体制(レポート頻度・対応範囲・フィードバック体制)を事前に確認

信頼できる営業代行会社を見極めることで、長期的に費用対効果の高い成果を上げられる可能性が飛躍的に高まります。

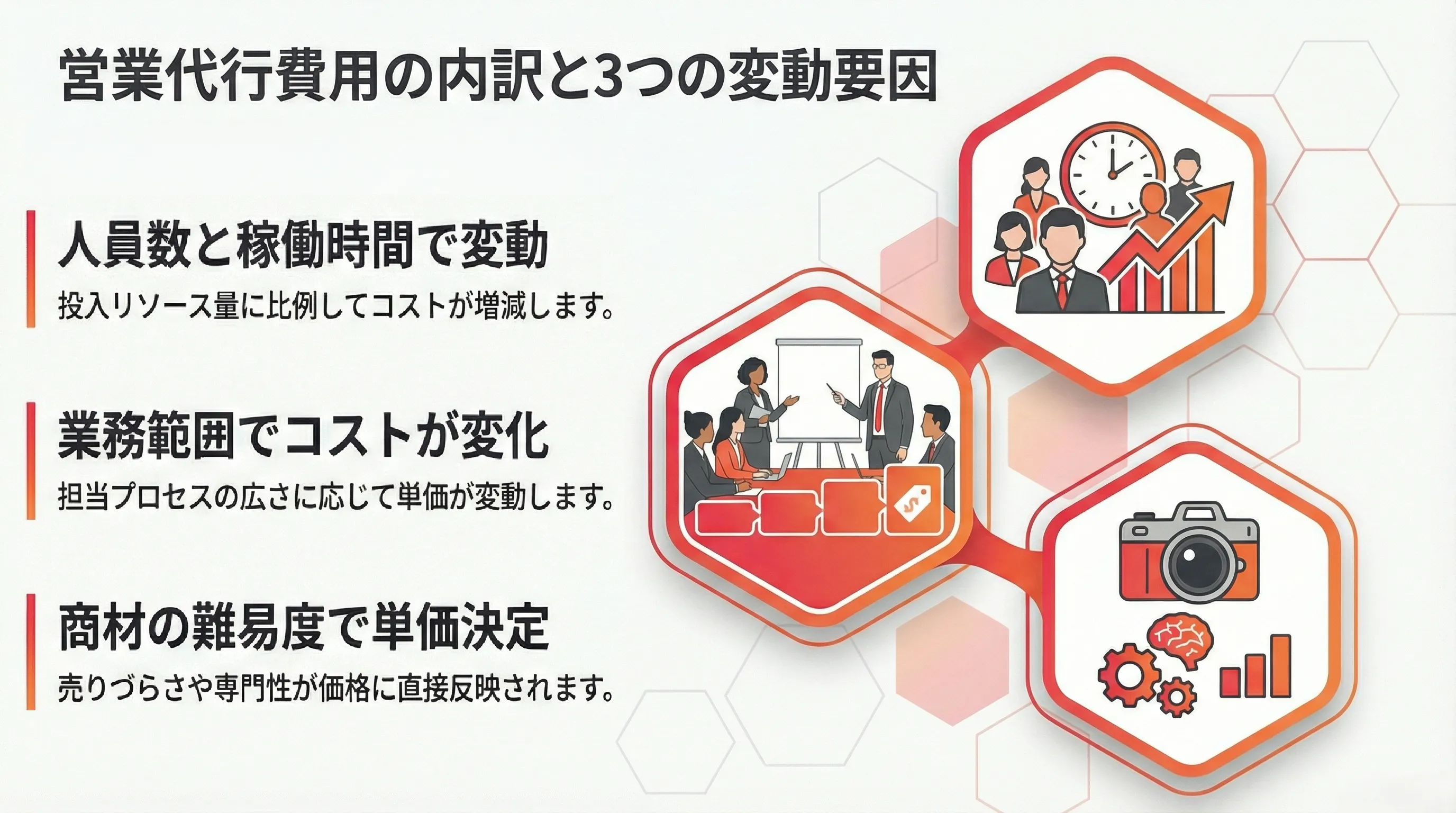

営業代行にかかる費用の内訳と3つの変動要因

人員数と稼働時間で変動する

営業代行における費用は、配置する人員数と稼働時間によって大きく変動します。

例えば「週2日×1名体制」と「フルタイム×3名体制」では、単純な人件費だけでも数倍の差が生じる構造です。

そのため、スタート時はスモールスタートでコストを抑えていく手法が有効かもしれません。

具体的な事例は以下の通りです。

- スタートアップが「週2稼働・1名」で始め、1ヶ月ごとの効果測定を通じて、徐々に稼働日数を増加。

- 月額10万円以下でトライアルを行い、KPI達成後に「週5日×2名体制」に移行したことで、リード数が4倍に増加。

- 営業代行会社から「段階的拡張プラン」を提案され、成長フェーズに応じた費用調整が可能だった企業事例。

このように、初期段階では最小限の体制で始めることで、無駄な費用をかけずに適正な規模感を見極めることができます。

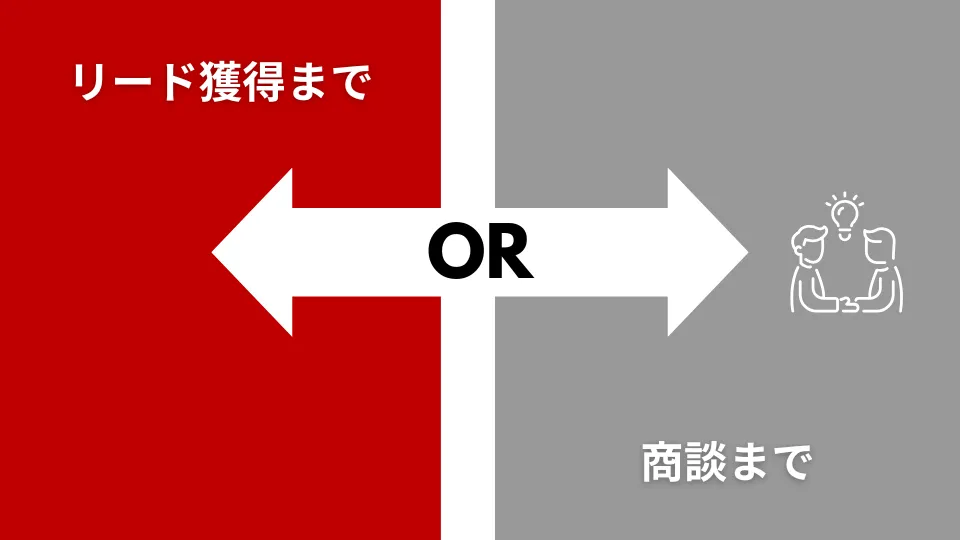

業務範囲によってコストが変わる

営業代行にかかる費用は、依頼する業務の範囲によって大きく異なります。

単に「リード獲得まで」を依頼するのか、「アポ取り」や「商談同席」までを含めるかで、1件あたりの単価は倍以上変動します。

さらに、スクリプト作成・営業リスト精査・日程調整といった付随業務を代行会社に巻き取ってもらうほど、費用は高くなります。

以下のような工夫が効果的です。

- 「スクリプト作成」は社内で行い、「架電とアポ取り」だけを外注したことでコストを30%削減できた事例。

- 「リード獲得」と「商談フォロー」だけを委託し、実際の商談は自社営業が行うことで、成果を最大化した中堅企業。

- 営業リスト作成のみを外注し、残りはインサイドセールス部門で担うことで、月額固定費を半分以下に抑えたケース。

このように、自社で対応可能な業務を見極め、外注範囲を最適化することで、費用対効果の高い運用が可能になります。

商材の難易度で単価が決まる

営業代行の費用に大きく影響するのが、「扱う商材の難易度」です。

特にITソリューションやSaaSなど、専門知識を要する領域では、営業代行会社が事前に十分な研修を必要とするため、1件あたりの単価は高くなる傾向にあります。

一方、誰でも話しやすい汎用的な商品やBtoC商材では、比較的コストを抑えて依頼できます。

失敗しないための選び方を、以下のような具体例で示します。

- クラウドサービス企業が「SaaS業界での実績が豊富な営業代行会社」に依頼した結果、初月からアポ率が20%を超えた。

- 医療機器メーカーが業界未経験の代行会社に依頼したところ、製品知識不足による失注が相次いだという失敗例。

- 教育系サービスが「元教師を起用した営業代行」に依頼したところ、商談成約率が約2倍に向上。

商材の特性に応じて、業界知見のあるパートナーを選定することで、初期の立ち上がりもスムーズになり、費用対効果も高まります。

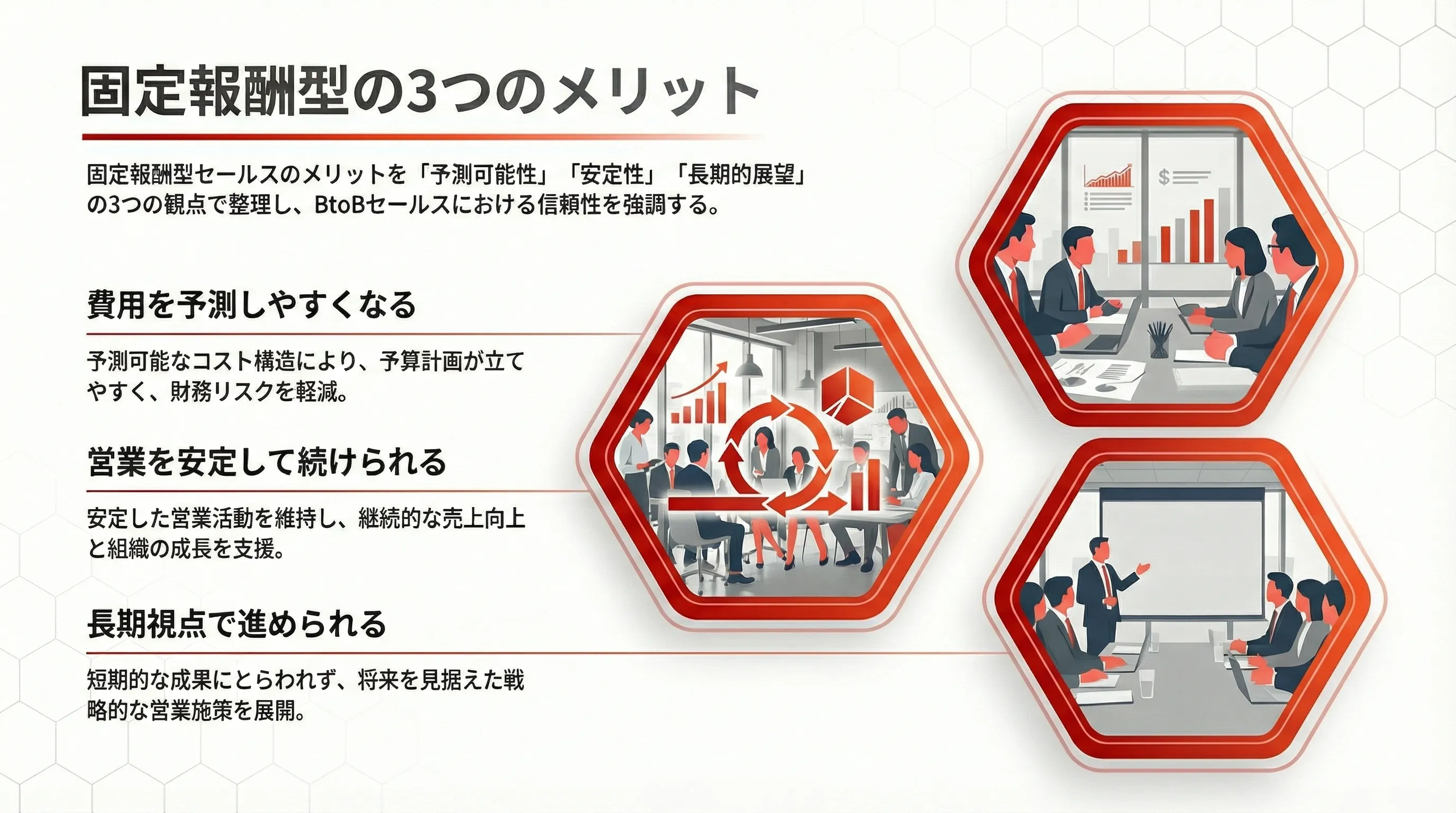

固定報酬型の3つのメリット

費用を予測しやすくなる

営業代行を依頼する際、費用の予測可能性は非常に重要です。固定報酬型の契約にすることで、毎月の支出が一定となり、営業コストをしっかりと予算化することができます。

これにより、変動の激しいリード数や市場の状況に左右されず、安定的なコスト管理が可能になります。

具体的には、以下の理由で予算管理がしやすくなります

- 営業代行の費用が一定であるため、変動することなく毎月の支出が予測できます。

- 不確定要素が少なく、社内での稟議や決裁を通しやすくなり、営業活動の費用が「予算内で収まるかどうか」が明確に説明できます。

- 予算管理がしやすいため、計画的な営業活動を行いやすく、予算オーバーのリスクが減少します。

このように、固定報酬型の契約は、企業の営業コストをしっかりとコントロールするための強力な手段となります。

営業を安定して続けられる

営業代行の大きな課題の一つは、短期的な成果にばかり焦点を当ててしまいがちな点です。しかし、固定報酬型の場合、成果の有無に関わらず、営業代行が継続的に稼働することが保証されます。これにより、企業は安定して営業活動を続けることができるのです。

具体的なメリットとしては

- 固定報酬型なら、リード数や商談数に依存せず、一定のサービス提供が続けられます。

- 長期間の施策に取り組むことができ、途中で契約が解除される心配が少ないため、安心して活動を進められます。

- 複雑な商材やニッチな市場においても、営業代行が腰を据えて活動するため、短期間で成果を急ぐことなくじっくりと進められます。

このように、営業代行が安定して続けられることにより、企業は継続的な成長を期待できる環境が整います。

長期視点で進められる

営業活動においては、短期的な数字だけではなく、長期的な視点での取り組みが重要です。固定報酬型契約では、初月から成果が出なくても、改善を重ねて施策を磨くことができるため、質の高いリードや顧客関係の構築に注力できます。

具体的な例としては

- 初月に成果が出ない場合でも、営業代行が契約期間内で改善施策を行い、結果的に長期的な成果に繋がります。

- 短期的な利益よりも、長期的な顧客獲得やリレーションシップ構築に焦点を当てることで、持続可能な営業活動が実現できます。

- 長期契約を前提とする営業代行は、営業活動の“仕組み化”を支援し、企業の成長に貢献します。

このように、長期的な視点で営業活動を進めることができるため、営業代行の費用対効果が大きく向上します。

成果報酬型の3つのメリット

試験的に導入する際にも安心

成果報酬型営業代行は、成果が出た分だけ支払う仕組みであるため、試験的に導入する際にも安心できます。

まず、アポ獲得や商談化など、成果地点が明確であるため、どの時点で支払いが発生するのかが明確です。これにより、支払いの根拠がしっかりと確立され、余計な費用をかけることがなくなります。特に、使いすぎのリスクがないため、限られた予算でも柔軟にトライしやすいという利点もあります。

- 支払う金額が決まっているため、予算を超えてしまうリスクが低め。

- 費用対効果が高いので、試験的に導入する際にも安心です。

このように、成果報酬型営業代行はコストを抑えつつ、実際に効果を見てから報酬を支払う形になるため、経済的に優れた選択肢と言えます。

委託先の責任感が高まる

成果報酬型の仕組みでは、営業代行会社が成果を上げなければ報酬が発生しないため、営業代行側の責任感が自然と高まります。

例えば、受注確度の高いリードを選別し、質重視の営業活動を行うことが求められます。

- 成果が出なければ報酬がないため、営業代行会社は本気で取り組みます。

- リードの質に注力するため、無駄な営業活動を減らせます。

- 営業代行会社はスクリプト設計やトーク改善に力を入れ、営業活動の質が向上します。

このように、受注率が向上し、より効率的な営業活動が実現します。

初期費用を抑えられる

多くの成果報酬型プランでは、初期費用が無料または低額でスタート可能です。このため、「まずは試してみる」というスタンスで導入しやすく、リスクを抑えて営業活動を始めることができます。

特に中小企業にとって、初期費用が低いことは大きな利点です。営業活動を本格的に始める前に、少ないコストで実績を積み重ねることができるため、試行錯誤をしやすいのです。

- 初期費用が無料または低額なので、初期投資を抑えられます。

- 試験的に導入できるため、リスクが低い。

- 費用がかからないため、少ない予算で営業代行を利用できる。

このように、初期費用を抑えることができるため、営業代行を試しやすく、導入障壁が低くなります。

複合型(固定+成果報酬)3つのメリット

成果と安定を両立できる

複合型報酬の大きなメリットは、営業代行会社にとって「安定した収入」と「成果を上げるためのインセンティブ」の両方を提供できる点です。

- 固定報酬があることで、営業代行会社は最低限の活動を保証されます。つまり、活動を安定して行うための基盤が確保されます。

- 成果報酬は、目標達成に対する強いモチベーションを生み出します。営業代行会社が成果を上げることで報酬が増えるため、より積極的に成果を追求することができます。

- 営業代行会社は、長期的に自社のパートナーとして信頼関係を築きながら、成果にコミットすることができるため、双方にとって良い関係が続きます。

このように、固定報酬で安定した活動を保証しつつ、成果報酬でしっかりと成果を追求することができるため、非常にバランスの取れた運用が可能になります。

自社に合う形で契約できる

営業代行の報酬体系を柔軟に設定できる点も、複合型報酬の大きな利点です。自社のニーズや商材の特性に合わせて、最適な報酬配分を行うことができます。

- 例えば、「リード獲得は固定」「アポ獲得は成果報酬」といった具合に、業務ごとに報酬体系を分けることができます。これにより、各業務の特性に合わせて適切なインセンティブを与えることができます。

- 固定報酬と成果報酬の割合を柔軟に調整することができるので、自社のビジネスモデルに合わせた費用管理が可能になります。

- これにより、営業活動のコストを最適化しつつ、効果を最大限に引き出すことができるのです。

この柔軟性が、複合型報酬体系の大きな強みと言えるでしょう。

継続的な施策修正がしやすい

複合型報酬は、営業代行会社と信頼関係を築くためにも非常に効果的です。固定報酬と成果報酬の両方があることで、安定した協力体制が築かれ、継続的な改善提案や施策修正がしやすくなります。

- 固定報酬により、営業代行会社と定期的にコミュニケーションを取りながら、進捗や課題を確認できます。これにより、お互いの理解が深まり、信頼関係が築かれます。

- 成果報酬は、営業代行会社にとってのモチベーションとなり、成果を出すために積極的に活動を行う姿勢を生み出します。

- 定期的なレビューとPDCAサイクルを回しながら、営業代行会社とのパートナーシップを強化することができるため、長期的に良い結果を得やすくなります。

このように、固定報酬と成果報酬の両方を組み合わせることで、信頼関係を強化し、より効果的な営業活動を実現できるのです。

営業代行の費用と同時に確認しておきたい!5つのこと

契約期間を事前に確認する

営業代行は「最低6ヶ月契約」などの長期縛りが一般的であり、短期間のスポット利用が難しいケースが多いです。

その理由は、営業代行会社が初期設計から運用定着まで一定期間を要する構造になっているからです。

特に「成果が出るまで3ヶ月ほどかかる」と説明されることも多く、契約期間の理解がないまま契約すると、途中で解約できずに費用だけが発生するリスクがあります。

また、長期契約には「途中解約ペナルティ」が設定されている場合もあるため、事前の確認が不可欠です。

具体的な確認ポイントを以下に示します。

・契約書内に「最低契約期間」が明記されているか

・途中解約時の違約金や返金条件の明示があるか

・「初期数ヶ月は成果が出にくい」期間に対する料金体系の妥当性

このように、営業代行を依頼する際は、契約期間の条件やペナルティのリスクを明確に把握した上で判断することが、後悔のない外注につながります。

業務範囲を明確にしておく

営業代行における対応範囲は会社によって大きく異なり、「リード獲得のみ」「アポ取得まで」「商談代行含む」など様々です。

そのため、依頼側が期待する内容と実際の提供内容がズレていると、「想定していた成果が得られない」といったトラブルにつながります。

また、営業リストの作成やトークスクリプトの設計などは、オプション扱いとなり別途費用が発生することがあるため、契約前に業務範囲を詳細にすり合わせておく必要があります。

以下のような点を事前に整理しておくと、社内での説明や稟議にも役立ちます。

・自社が求める業務(例:新規リードの開拓、商談代行)を具体的に明記

・営業リストやスクリプトの用意が含まれるかを確認

・契約内とオプション業務の線引きの有無をチェック

業務範囲のすり合わせは、「営業代行費用が高すぎる」「何もしてくれない」といった誤解を防ぎ、納得感ある契約へと導きます。

成果の定義をすり合わせる

営業代行において最もトラブルになりやすいのが、「成果」の定義に関する認識のズレです。

「アポ1件で成果」「契約に至って初めて成果」など、成果報酬型の契約では成果の捉え方次第で請求額が大きく変動します。

営業代行会社と成果の基準を共有していないと、想定外の追加費用が発生したり、成果に対する満足度が低下するリスクがあります。

また、商談化率や契約率といったKPIの共有がないと、パフォーマンスの評価が曖昧になりがちです。

すり合わせが必要なポイントを以下に整理します。

・成果の定義(例:アポ獲得件数/案件化件数/受注件数)を明記

・成果報酬型か固定報酬型か、料金体系の確認

・商談化率、受注率など中間KPIの目標を設定し、進捗管理

成果定義とKPIを明確に共有することで、営業代行のパフォーマンスを正しく評価し、成果に対する納得度を高められます。

実績をチェックしておく

営業代行を依頼する際は、料金や相場と同じくらい、過去の「実績データ」が重要な判断材料です。

「どれだけアポを獲得しているか」「成果報酬型での継続率はどうか」といった数字は、営業代行会社の信頼性を見極める手がかりになります。

また、商談の獲得数だけでなく「どんな業界や企業と取引があるか」も重要です。

たとえばSaaS領域に強い代行会社であれば、初期接触からクロージングに至るまでの提案の精度が高いことが期待できます。

以下の観点で具体的に確認しましょう。

- 商談化率や受注率などの成果数値(例:アポ獲得率30%、継続率90%以上)

- 同業種・同商材での支援実績があるか(再現性の有無)

- 提案資料や費用対効果の見積事例があるか(社内説明に活用できる)

このように、営業代行会社の「数字」だけでなく「背景」や「取引企業の質」にも目を向けることで、納得度の高いパートナー選定ができます。

営業代行の相場が適正かどうかも、実績とのバランスを見ながら判断すべきです。

報告体制を見ておく

営業代行を選ぶ際に見落とされがちなのが「報告体制」です。

どれだけ費用対効果が高くても、活動内容が見えないと社内での納得感が得られず、継続判断もしづらくなります。

営業活動を“見える化”する体制があるかどうかは、信頼関係構築において不可欠です。

とくに、単なる数値の報告だけでなく、「失注理由」や「顧客の反応」といった定性的な情報も共有されると、次の戦略に活かしやすくなります。

確認すべきポイントは以下です。

- 日報・週次レポートで活動内容が定期的に開示されるか

- 定例MTGで温度感や課題がリアルタイムに共有されるか

- 社内上層部に提出可能な報告書(プレゼン資料形式など)があるか

報告体制が整っている営業代行会社は、成果だけでなく“プロセスの質”も保証してくれます。

営業代行の費用を正しく捉えるには、このような可視化の仕組みがあるかもあわせて確認する必要があります。

営業代行の費用相場料金に関するよくある7つの質問

営業代行の初期費用はいくらかかる?

営業代行の初期費用は、5万円〜30万円が相場とされています。

この費用には、営業リストの整備、営業資料の作成、戦略設計などの準備工程が含まれるケースが一般的です。

特にBtoB商材を扱う営業代行の場合、業界特有の課題や決裁フローを理解する必要があるため、初期費用が高めになる傾向があります。

初期費用が無料の営業代行会社もありますが、その分、月額費用や成果報酬が割高に設定されていることが多いため、費用の全体像を比較することが重要です。

具体例

- ITサービスの営業代行:専門性が高いため、初期設計費用として20万円〜30万円かかるケースが多い

- 飲食業界向け営業支援:既存のリスト活用により、初期費用は5万円以下に抑えられることも

- 初期費用ゼロの会社:戦略設計や資料作成をクライアント側に依存し、成果報酬が割高(例:アポ1件5万円)になることも

総合的に見て、初期費用の内訳と目的を理解し、トータルで比較検討する姿勢が求められます。

営業代行の成果報酬はどう決まる?

営業代行の成果報酬は、「アポイント獲得」や「成約」など成果の定義によって異なり、業種や商材の特性によって大きく変動します。

相場としては、アポ1件につき1万〜5万円、成約1件あたり10万〜30万円程度が一般的ですが、商材の価格帯や難易度、ターゲット顧客の役職(例:経営層・課長クラス)によって大きく単価が変わります。

また、報酬が発生する条件やKPI(重要業績評価指標)の定義にズレがあると、トラブルの原因になることも。契約時に成果の定義を明確にし、定期的なレポート提出を求める体制を整えることが重要です。

具体例

- 高単価のBtoB商材(例:SaaS):アポ単価3万〜5万円、成約単価20万〜30万円

- 低単価商材(例:飲料や日用品):アポ単価1万〜2万円、成約報酬は設定されないことも

- KPIズレの例:営業代行はアポ数を成果とするが、クライアントは成約数を期待していたケース

成果定義の不一致を避けるため、初期契約時に「何を成果と見なすか」を言語化することが、失敗しない営業代行の鍵になります。

営業代行の契約変更は可能?

営業代行は、一度契約を結んだ後でも、業務範囲の調整やKPIの見直し、スクリプト改善など、柔軟な変更が可能な場合が多くあります。

営業活動の成果や市場の反応を見ながら、「3か月後に獲得件数に応じて単価を変更する」「商談化率の低下に応じてスクリプトを改善する」といった調整ができるかどうかは、契約前に必ず確認しておくべきポイントです。

また、契約期間が6か月〜12か月と長期に及ぶこともあり、初期段階で相性を確認するために、1〜3か月のトライアルプランが用意されている営業代行会社を選ぶと安心です。

具体例

- 開始3か月後にKPI再設定:アポ単価を成果実績に応じて見直す契約

- スクリプトの柔軟な改善:ターゲットからの反応を踏まえて、提案文を毎月ブラッシュアップ

- トライアルプランの活用:1か月間の試験運用で実力や相性を見極めてから本契約へ移行

柔軟な契約変更が可能なパートナーであれば、長期的な改善がしやすく、継続的な成果につながります。

営業代行の商談数で費用は増える?

営業代行において、商談数が増えれば費用が増えるかどうかは、契約形態によって大きく異なります。

成果報酬型の場合、成果に応じた報酬が発生するため、商談数が増えれば比例して費用も増加する構造です。

一方で、固定費型の営業代行では月額が一定であるため、商談数が増えるほど1件あたりのコストは下がり、コストパフォーマンスが高まる利点があります。

しかし、どちらの契約形態においても、「商談の定義」が曖昧なままだと、成果報酬が意図しない基準で計上され、コストが膨らむリスクがあります。

事前に「どの段階を商談と見なすのか」をすり合わせておくことが、想定外の出費を防ぐ鍵となります。

具体例

- 成果報酬型:アポ1件3万円で10件なら30万円、商談数に応じて変動

- 固定費型:月額40万円でアポ20件=1件あたり2万円、件数が増えるほど効率向上

- 定義の不一致によるリスク:「名刺交換レベル」を商談とカウントされた事例

商談数と費用の相関は契約形態次第ですが、共通して重要なのは“定義の明確化”です。

営業代行、業務委託の相場は?

営業代行を業務委託で依頼する場合、月額20万〜80万円が一般的な相場です。

業務内容や稼働時間によって大きく変動するため、費用感に幅が出やすいのが実情です。

「営業代行=安価で万能な即戦力」と捉えがちですが、実際には依頼範囲や成果期待により大きくコストが異なります。

特に注意すべきは、「稼働時間×単価」で設定される契約形態。

稼働量に応じて料金が変動するため、想定より高額になるケースも少なくありません。

また、業務委託は正社員採用に比べて即戦力を迅速に投入でき、トライアル的な活用も可能です。

これは、変化の激しい市場に対応するうえで大きな武器になります。

- 月額契約の場合、20万〜80万円が一般的なレンジ(参考:中小企業庁「中小企業の経営課題に関する調査」)

- 成果報酬型や稼働単価制では、稼働内容や商談化率に応じて変動

- 正社員の採用・教育コストに比べ、短期で立ち上がる柔軟性が魅力

つまり、費用感の乖離を防ぐには、「どこまで任せるか」「どんな成果を期待するか」を明確にすることが重要です。

テレアポ代行の価格は?

テレアポ代行の料金は、1アポあたり1万円〜3万円が相場です。

価格帯は比較的シンプルですが、提供されるリストの有無やアポの質により、費用対効果は大きく変わります。

また、架電件数ベースでの契約(例:月100件など)もあり、その場合は月額10万〜30万円ほどが目安です。

注意すべきは「アポの質」です。

安価な代行業者を選んだ結果、キャンセル率が高くなると、かえって営業効率が落ちることも。

成果報酬型に見えて、結果的にコストパフォーマンスが悪くなる事例も多く見られます。

- アポ単価型:1件あたり1万〜3万円(平均は1.5万円前後)

- 架電件数型:月額10万〜30万円(リスト提供の有無で変動)

- アポのキャンセル率やフォロー体制も契約前に確認が必要(参考:総務省「テレマーケティング業務の現状」)

コストだけでなく、「質」と「フォロー体制」にこそ、目を向けることが賢明です。

営業代行のメリットは?

営業代行を活用する最大のメリットは、「リソースがなくても営業活動を止めない」ことです。

人手不足や専門性の欠如に悩む企業にとって、外部の営業プロフェッショナルを活用する意義は非常に大きいものがあります。

営業代行会社は独自のノウハウと仕組みを持っており、単なる「作業代行」ではなく、戦略的なパートナーとして機能します。

また、営業の「分業」が進むことで、社内の営業担当はより高付加価値な提案業務に集中できます。

- 組織内の営業リソースが不足していても、アポイント取得を継続できる

- 自社にない営業ノウハウ・業界知見を獲得できる

- インサイドセールスとフィールドセールスの役割分担が明確になり、効率的な営業体制が構築できる(参考:経産省「働き方改革に関する企業実態調査」)

結果として、営業代行は「一時しのぎ」ではなく、「営業体制の強化」として活用できます。

営業代行の相場価格、料金でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

結論、営業代行の相場は業務内容や成果報酬の有無によって大きく異なり、正確な判断が難しいからこそ、営業の専門家の意見を聞けるのは非常に貴重です。

「この金額で成果が出るのか?」「他社と比べて高い?安い?」といった疑問は、判断材料がなければ不安ばかりが募りますよね。

そこで、Web・IT業界に特化し、多数の実績をもつスタジアムの営業代行サービスでは、相場の目安や費用対効果、貴社の状況に応じたアドバイスまで、プロが無料で相談に応じます。

特に、営業体制を見直したい、強化したいマネージャーの方、費用に見合う成果を重視する企業様に最適なご提案が可能です。

「営業代行の費用感を把握したい」「適正価格が知りたい」と思ったら、今すぐ営業のプロ集団「スタジアム」に、無料で直接相談してみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日