最新無形商材営業11のコツと7つの手順「なぜ、うちの営業」と悩む前に。

.webp)

「どうして、うちの営業は結果が出ないんだ…」

数字に追われ、部下を叱り、会議を繰り返す毎日。

でもその原因、実は“売り方”にあるかもしれません。

目に見えない価値を扱う「無形商材」だからこそ、営業には“型”と“戦略”が必要です。

このまま我流を続けていても、チームは空回りし続けてしまうかも。

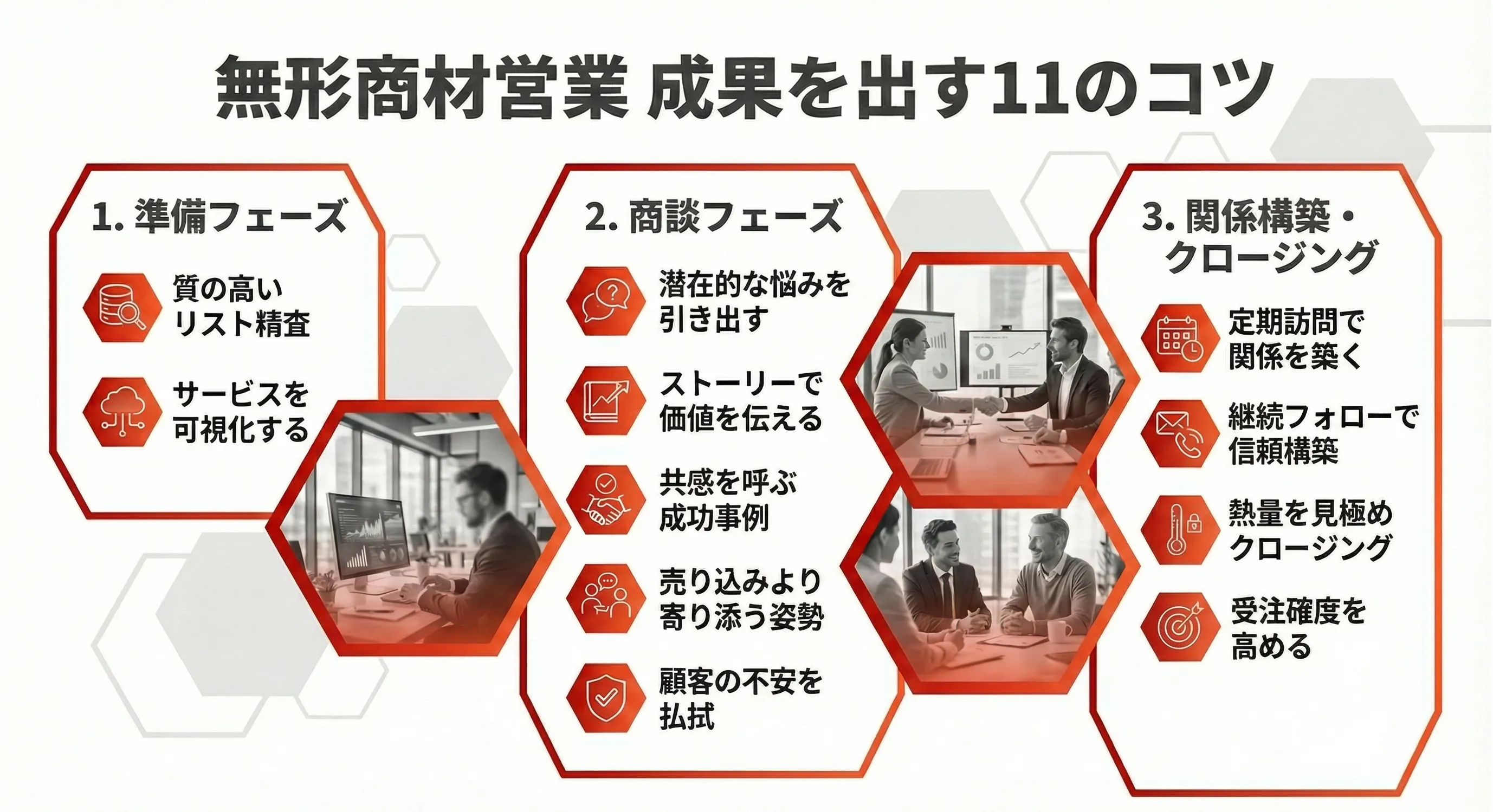

そこで本記事では、無形商材営業で結果を出すための11のコツと、成果を仕組み化するための7つの手順を、余すことなくお伝えします。

「何をやっても響かない」から「顧客が自然と動く営業」へ。

今こそ、あなたの営業組織を強化するときです。

・無形商材の“売り方”を変え、「成果を仕組み化する」無形商材営業の鉄則

・現場で即使える「無形商材営業で成果を出すための11のコツ」

・なぜ無形商材は売りにくいのか?「無形商材の営業が難しい5つの理由」

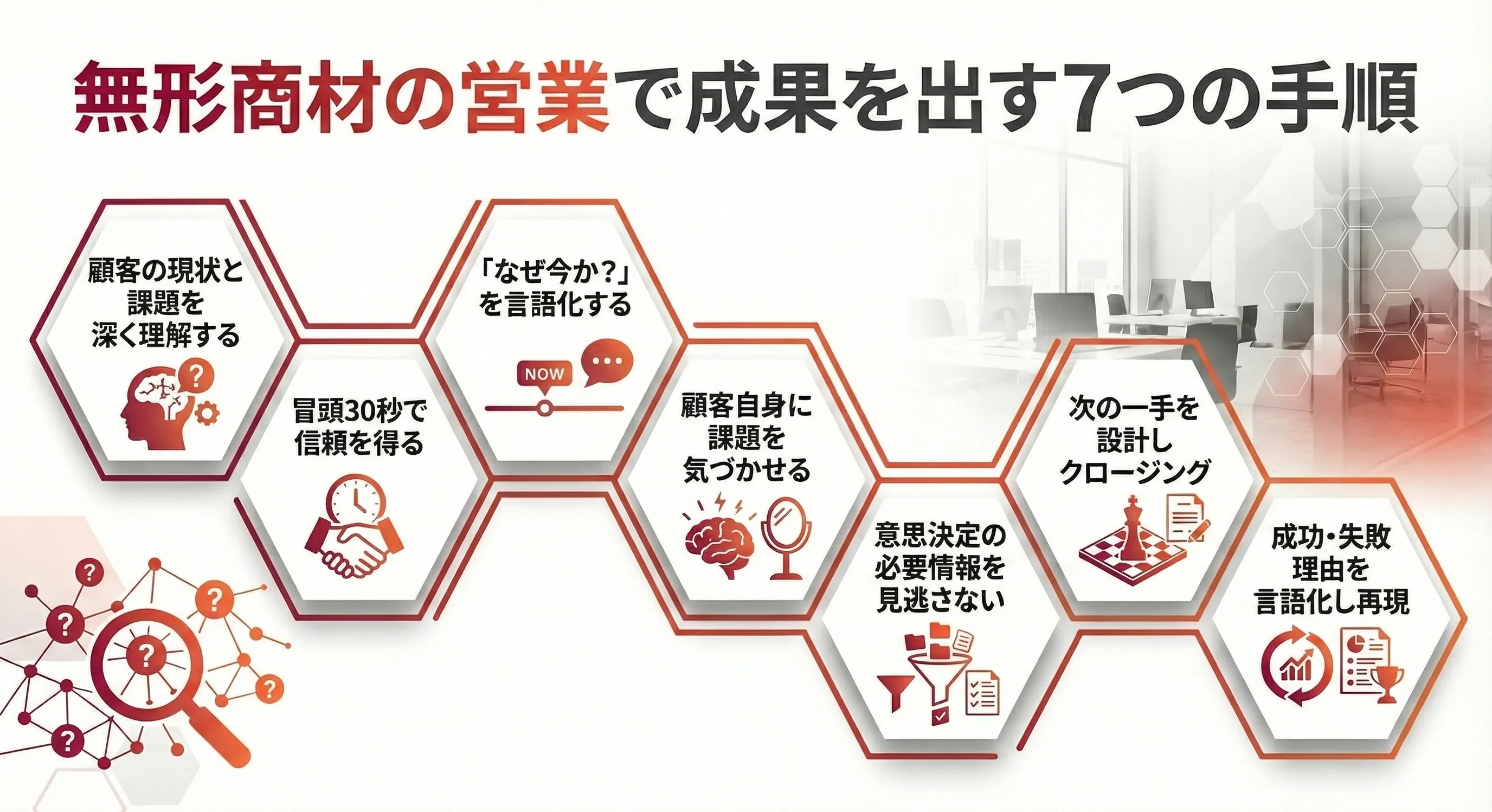

・“感覚”ではなく“再現性”で売れるようになる「無形商材の営業で成果を出す7つの手順」

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみよう!

無形商材営業とは?(コツを知る前の基礎知識)

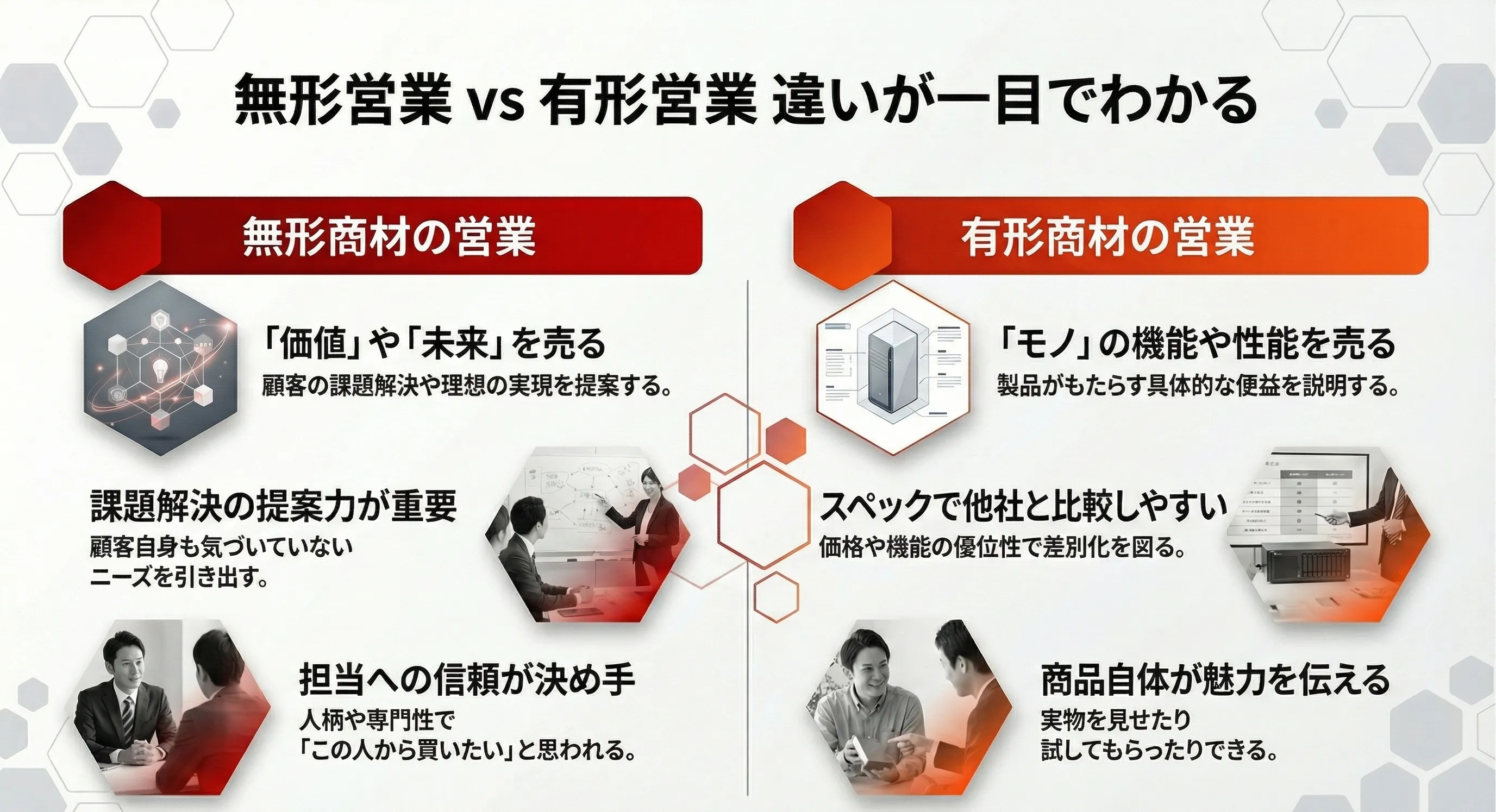

無形営業と有形営業の違い

無形営業では「商品」ではなく、「あなた自身」が売り物になります。

なぜなら、商材そのものに形がなく、顧客は実物を見て判断することができないからです。「モノが見えない」からこそ、営業の“人間力”が試されます。

この“見えない”という特性が、営業活動の根本を大きく変えるのです。

顧客の頭の中には、常にこうした不安が渦巻いています。

「本当に効果あるの?」「失敗したら上司にどう説明しよう…」

それを打ち消すのは、商品スペックではなく、あなたの“共感力”と“意味づけ”の力です。

ポイント

- 【有形】冷蔵庫なら「容量○L」「電気代月300円」で即比較できる

- 【無形】研修やコンサルは、「成果が出るかどうか」さえ数値で示せない

このように無形営業では「この提案が、御社にとって“なぜ必要なのか”」を言語化できなければ、成約は難しいかもしれません。

だからこそ、無形商材を扱う営業には、「信頼される人間になる覚悟」が問われるのです。

形がないからこそ、“人の言葉”と“誠実さ”が唯一の武器になります。

無形商材の営業の具体的な特徴

無形営業は、「何を売るか」ではなく「どう届けるか」で勝負が決まります。

なぜなら、顧客の“頭の中”を変える必要があるからです。

モノではなく“意味”を売る――これは、簡単なようで、極めて繊細で、論理と感情の両方が求められる仕事です。

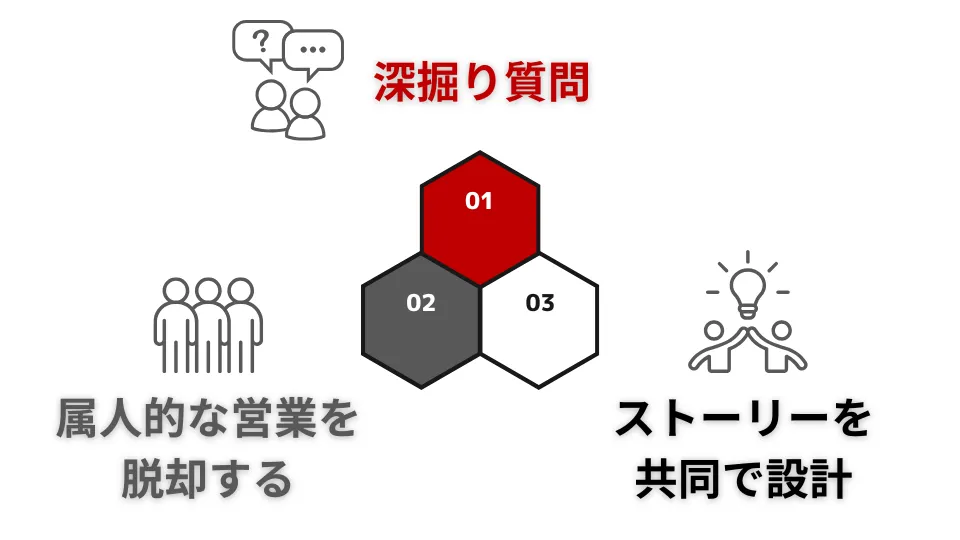

商談で問われるのは「提案力」ではなく、「聴く力」です。

顧客が気づいていない課題を浮かび上がらせ、言語化し、納得感ある未来を提示する。

そのプロセスそのものが、無形営業の“価値”そのものになります。

具体例

- 表層的な「何に困ってますか?」ではなく、「この状況、◯◯の可能性ないですか?」という深堀の質問

- 「サービスの機能」ではなく、「決裁者に説明できるストーリー」を一緒に設計してあげる

- 属人的な営業を脱却するために、「誰でも使える営業トークスクリプト」や「価値提示テンプレ」を用意

つまり、無形営業は「あなたの提案を通じて、顧客が自社の未来をどう変えられるか」を、一緒に描く営みです。

だから、問われるのは“商品の良さ”ではなく、“あなたがどれだけ顧客に寄り添えるか”なのです。

有形商材の営業の具体的な特徴

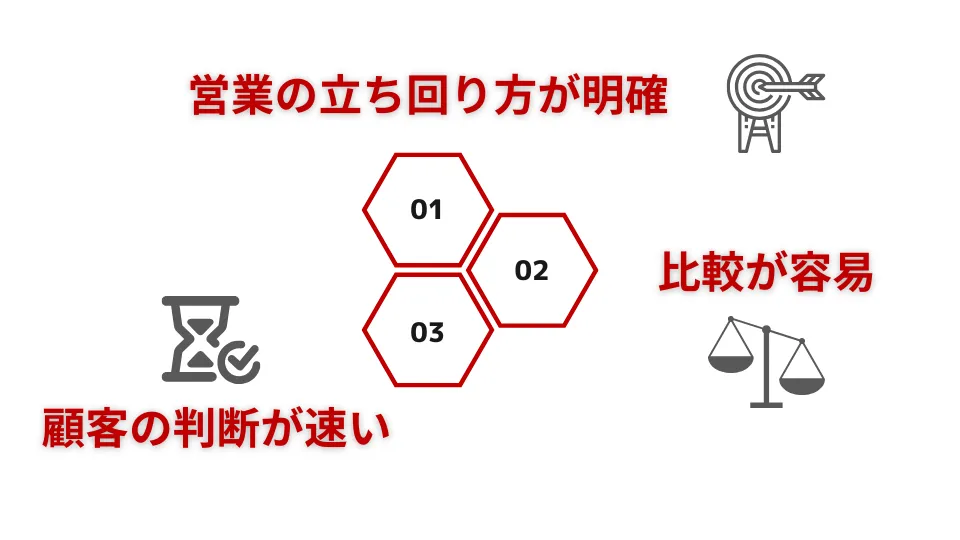

比べられ、選ばれ、即決される“見える営業”

一方、有形営業では、商品そのものが勝負の主戦場です。

実物がある分、顧客の判断も早く、比較もしやすい。

だからこそ、営業としての立ち回り方も明確になります。

顧客は数字で判断し、機能で比べ、実績で安心します。

このシンプルさが、有形営業の最大の強みでもあり、難しさでもあります。

具体例

- 家電や機械では「処理速度20%UP」「導入実績500社」など、数値的訴求が決定打になる

- 商談で「触ってもらう」「デモする」ことで、不安を払拭できる

- 決まったFAQや導入ステップがあるため、「型通りの営業」で再現性が高い

提案の自由度は少ない一方で、「プロセスをしっかり踏めば成果に繋がりやすい」のが有形営業の魅力です。

無形商材営業で成果を出すための11のコツ

相手の“言葉にできない悩み”を引き出す質問力を身につける

営業において成果を出すには、「相手自身もまだ言葉にできていない悩み」を引き出す質問力が不可欠です。

なぜなら、無形商材の営業では、顧客が自分のニーズや課題にすら気づいていないケースが多く、課題を言語化できるかどうかが、商談の成否を左右するからです。

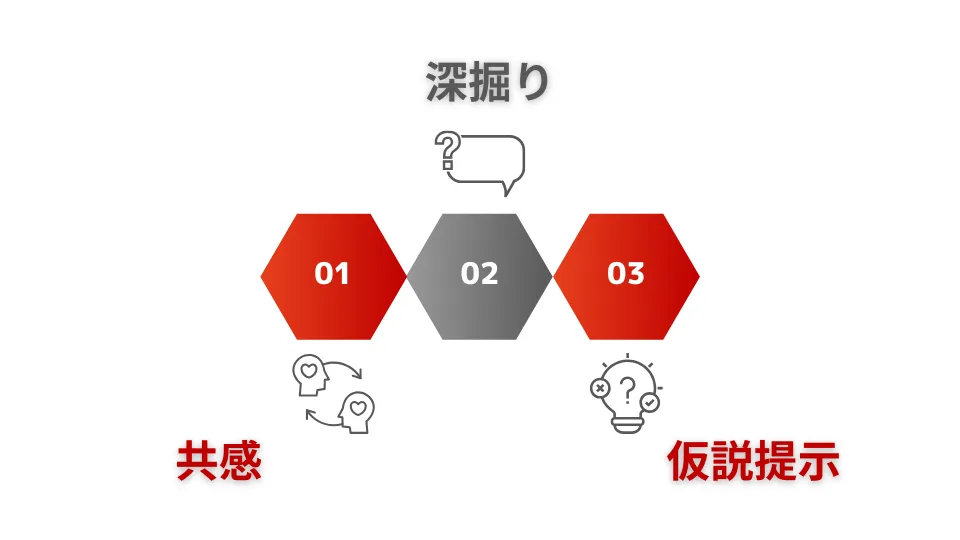

そこで重要になるのが、「共感 → 深掘り → 仮説提示」という三段階の質問設計です。

以下は、実践で活かせる質問設計の具体例です。

- 「今、一番時間を使っている業務は何ですか?」と問い、日々の“時間の使い方”から非効率やボトルネックを探る

- 「理想の状態って、どんな感じですか?」と投げかけ、“理想”と“現状”のギャップを顕在化させる

- 「なぜ、その選択をされたのですか?」と過去の意思決定に目を向け、価値観や優先順位を引き出す

このように、Yes/Noで終わらない“オープンクエスチョン”と、相手の視点に立った共感が、営業職に求められるスキルの核心です。

まず相手の話に共感し、そこから問いを深め、最後にこちらの仮説を丁寧に提示する。

この順番があることで、顧客は「この人、ちゃんとわかってくれている」と感じ、信頼関係が生まれます。

「それ、うちと同じだ」と思わせるリアルな成功事例を語れるようにする

無形商材の営業で成果を出すには、「自社に置き換えやすいリアルな成功事例」を語れることが重要です。

なぜなら、顧客にとって“見えない価値”はイメージしづらく、共感できるストーリーがないと検討のテーブルにも乗らないからです。

特に、商材の形がない営業では、「抽象的な成果」よりも「変化のプロセス」を伝えることが鍵になります。

具体的には、以下のような構成が有効です。

- 「御社と同じ●●業界のA社も、業務の属人化に悩まれていて…」と“共通点”から入る

- 「最初にやったのは、担当者の業務棚卸しでした」と“具体的なアクション”を語る

- 「結果として、月40時間の工数削減につながりました」と“数値で示す成果”で締める

そして何より、「顧客視点で語る」ことが不可欠です。

つまり、「我々がどんな成果を出したか」ではなく、「お客様がどんな課題をどう乗り越えたか」を語ること。

この視点を資料やトークスクリプトにまで落とし込むことで、初対面でも「それ、うちと同じだ」と感じさせることができます。

無形商材の営業職においては、「物語で価値を届ける」力が、提案の説得力を大きく左右します。

「この人、ちゃんと見てくれてるな」と思わせる継続フォローを欠かさない

成果を出す営業職の共通点は、「すぐに買わない顧客」にも丁寧にフォローする姿勢を持っていることです。

なぜなら、無形商材の検討プロセスは長期化しやすく、短期で判断がつかない分、継続的な接点こそが信頼を育むからです。

以下は、印象に残るフォローの実践例です。

- 「今回は見送りとのことでしたが、先日お話された●●について、他社の事例をまとめました」と再接点を図る

- 「あの後、類似課題を持つ企業の動向を追っていて…」と情報提供を続ける

- 「先日おっしゃっていた××の件、進捗いかがですか?」と“顧客の言葉を引用”することで関心を伝える

また、メール・チャット・訪問といったチャネルの使い分けも重要です。

例えば、「初回提案から3日後にメールで確認」「1か月後に業界トレンドの資料を送る」など、“型”を持って継続することで、抜け漏れなくフォローできます。

「この人、自分のことをちゃんと覚えてくれている」と感じさせる対応こそが、無形商材営業における“見えない価値”になります。

フォローは、“売るため”ではなく“忘れられないため”に行うものです。

商談の“熱量”を読み取って、的確なタイミングでクロージングを仕掛ける

無形商材の営業では、「いつクロージングするか」が成約率に直結します。

なぜなら、顧客が“決めたい気持ち”になっていないタイミングで迫っても、信頼も成果も継続しないからです。

だからこそ、商談中の“空気感”や“温度感”を読み取るスキルが必要です。

判断のヒントになるサインは以下の通りです。

- 質問が「機能」から「価格・導入時期」へと移る

- 顧客側から具体的な懸念点を聞かれるようになる

- 「上司に提案するので資料が欲しい」といった発言が出る

このような場面では、いきなりクロージングするのではなく、まず「確認の問い」を挟むのが効果的です。

- 「ご提案内容は、ご期待に近い形でしょうか?」

- 「導入される場合、時期の目安はいつ頃をお考えですか?」

このように、“納得感”を積み重ねた上で、「自分で決めた」と思える流れをつくることで、顧客の信頼は一段と高まります。

無形商材の営業においては、“売る”ではなく“決めてもらう”姿勢が成功の鍵です。

熱量を見極め、自然に背中を押すクロージングを目指しましょう。

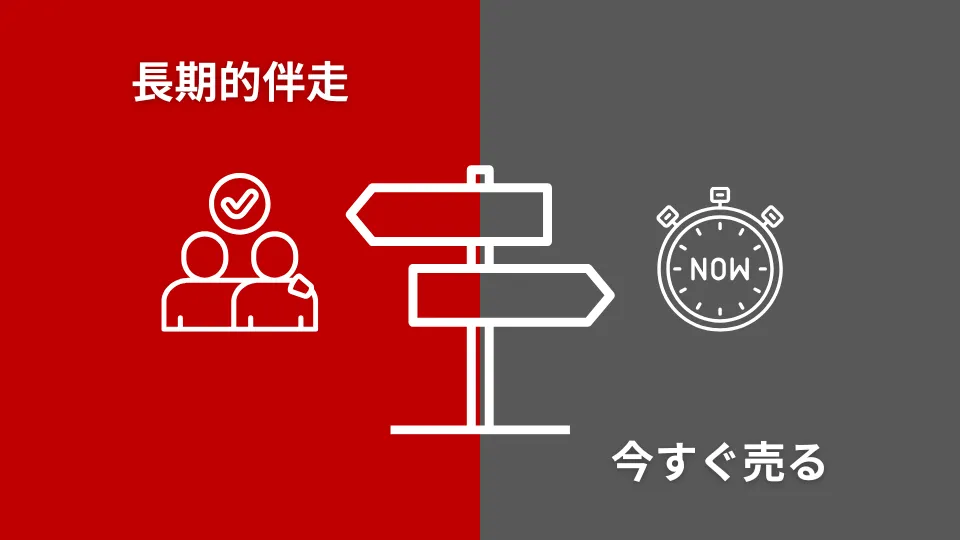

売ることより、“寄り添うこと”に徹した提案が結果を生む

無形商材の営業で最も重要なのは、「今すぐ売る」ことではありません。

顧客の未来に寄り添い、その実現に向けて“伴走”すること。これが、成果に直結する唯一の道です。

なぜなら、無形商材には「形」がありません。

顧客は“目に見える安心”が得られないからこそ、代わりに「この営業は、自分たちのことを本気で考えてくれているか?」という視点で信頼を見極めます。

売る側の都合ではなく、「顧客の納得感」が判断軸になるのです。

だから、必要なのは“今すぐ売る勇気”ではなく、“今は売らない覚悟”です。

具体的な実践例は以下の通りです。

- 「最終的に組織全体のDXを進めたいというゴールなら、まずは現場の業務棚卸しから始めませんか?」と、焦らず本質に寄り添う。

- 「今導入しても、浸透するまでに負荷が大きいと感じています。社内の体制が整った段階で改めてご提案させてください」と、導入を“見送る提案”で信頼を築く。

- 「私たちの提案がすぐに役立たないなら、それも正直にお伝えします。それが、長くお付き合いするために必要だと思っています」と、腹を割って向き合う。

こうした姿勢が、「この営業となら一緒に考えていける」という信頼に変わります。

無形商材営業の本質は、“売る技術”ではなく、“考え抜く覚悟”なのです。

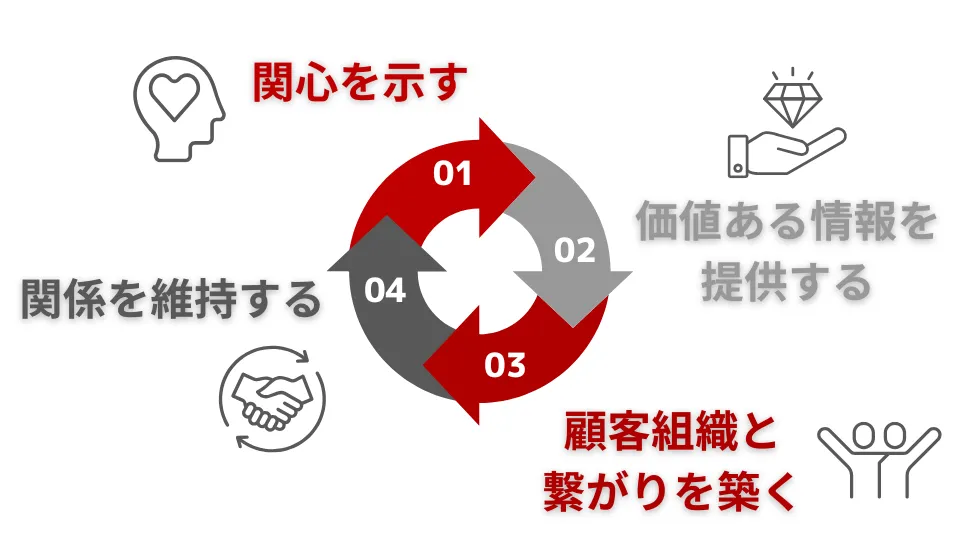

定期的に訪問して関係性を構築する

用がなくても、会いに行ってください。

それだけで、顧客の信頼は確実に深まります。

営業の本質とは、「売る瞬間」ではなく「会い続ける姿勢」にあるのです。

なぜなら、無形商材は“人で買われる”世界です。

商品を見て判断されるのではなく、「この人に任せて大丈夫か」で意思決定される。

だからこそ、「気にかけてくれている」という実感を、定期的な訪問で伝え続けることが極めて重要です。

訪問で信頼を築くためのアクション例は以下の通りです。

- 「前回話していた新プロジェクト、立ち上がりどうですか?」と、相手の変化に関心を持つ。

- 「今日は特に用件はないんですが、最近の業界動向で御社に関係ありそうな話があって…」と、価値ある情報を届けに行く。

- 「別部署の方にもご挨拶できればと思ってまして」と、顧客内に“複数の味方”を作るきっかけにする。

訪問の“理由”を明確にすることで、顧客にとっても「会う意味」が生まれます。

営業とは、資料を持って行くことではなく、“気にかけ続けること”。

そしてその気持ちは、必ず伝わります。

受注確度を高める

「いい提案なんだけど、ちょっと検討させてください」

この言葉の裏にある“本音”を掘り起こせなければ、無形商材の営業は受注に至りません。

キモは、「なぜ今じゃないのか?」を見抜く力です。

なぜなら、無形商材の購買判断は“論理+安心感”のバランスで決まるからです。

どれだけ魅力的な提案でも、決裁者の目線で「これなら大丈夫だ」と腹落ちしなければ、前に進みません。

そしてその“腹落ち”の壁を超えるには、現場と決裁層、両方への設計が欠かせません。

確度を高めるための具体アプローチは以下の通りです。

- 「この資料、決裁者が見る前提で構成しています。数字や投資対効果も、そちら向けに調整しています」と、提案を“届けたい人”基準でつくる。

- 「ちなみに今って、なぜ導入に迷いがあるんでしょう?」と、検討理由を深掘る“勇気ある質問”を投げる。

- 「前回このパターンで失注した理由は“社内推進体制が不在だった”ことだよね」と、チームでナレッジを共有して提案に活かす。

表面的な“検討中”に惑わされず、その奥にある「決めきれない理由」を見つけに行く。

これができれば、商談はただの会話から、“共に決断に向かう対話”に進化します。

質の高いリスト精査を行う

営業戦略の成否は、最初の「誰に売るか」でほぼ決まります。

特に無形商材は“課題のある企業”にしか刺さらない。だからこそ、ターゲティングの精度が生命線です。

営業リストとは、単なる企業名の羅列ではありません。

それは、あなたの1件1件の時間と労力を、最大限に成果へ変えるための“戦略地図”です。

まずは以下のような視点でリストを精査してください。

- 直近で“変化”が起きた企業を狙え

組織改編、人事異動、資金調達。変化の裏には、必ず課題があります。そこにこそ営業のチャンスがある。 - 接点の履歴を言語化して蓄積せよ

「前回●●の話が出た」「△△を懸念していた」。この一文が、次回提案の精度を劇的に上げる。 - スコアリング基準を設けて“勘営業”を卒業する

役職、予算感、反応履歴を点数化すれば、誰がやっても同じ判断ができる。属人化しない仕組みが成果を安定させる。

リストは営業の“源泉”です。

粗いリストで走る営業は、砂漠で水を探すのと同じ。

ターゲットが正確であれば、あなたの提案は高確率で相手の心を打ちます。

サービスを可視化する

無形商材は、形がありません。

見えない価値を「どうやって伝えるか」が、受注のカギになります。

お客様は、機能を聞きたいのではない。

そのサービスを“使った未来”を見たいのです。

だから、提案の中で「具体的な未来像」を描けるかが勝負になります。

以下を実践してください。

- Before→Afterのストーリーで未来を魅せろ

現状の課題→導入後の改善→さらにその先の可能性を、一枚の図や一つの会話で想像させる。 - 類似顧客のリアルな成功事例を語れ

「同じ業界で成果が出た」「御社と同じ規模の企業がこう変わった」。顧客は“他人事”を“自分事”に変えて初めて動く。 - “何ができる”ではなく、“どう変われる”を訴求せよ

「レポートが自動化されます」ではなく、「毎月2時間の工数が削減され、新施策に集中できる」まで言い切る。

見えないものは、言葉とビジュアルで“見える化”する。

それが無形商材営業の提案力です。

「このサービスを導入したら、会社がこう変わる」と思ってもらえた瞬間、商談は勝ったも同然です。

不安感を払拭させる

無形商材の営業において、最大の敵は“迷い”です。

「これで本当に成果出るのか?」「ウチの会社で運用できるのか?」という不安に、どう向き合うかが鍵になります。

だからこそ、営業は「自信を売る」ことが求められます。

提案内容ではなく、“安心できるかどうか”で決裁されることが圧倒的に多いのです。

顧客が不安になる3つのパターンと、それぞれの処方箋は以下の通りです。

- 「やり方がわからない」には、“初月の動き”を時系列で見せる

具体的なToDo、担当者の動き、必要時間。ここを見せるだけで、導入ハードルが一気に下がる。 - 「効果が出るのか不安」には、“成果データと証拠”で語る

KPI比較、顧客の声、継続率。数値がある提案は、直感より強い。 - 「本当に続けられるのか?」には、“支援体制”を徹底的に見せる

定例MTG、チャットサポート、FAQコンテンツ。顧客は「ひとりにしない」営業に惚れる。

不安を共感し、先回りして言語化し、明確な答えを返す。

この積み重ねが、「この会社なら任せられる」という信頼を生むのです。

「サービスの機能」ではなく、「ストーリー」を伝える

営業が売っているのは、サービスではありません。

顧客が本当に見ているのは、「この会社と、この人と、一緒に仕事ができるか」です。

つまり、あなたが提供すべきは“安心感”であり、“伴走力”です。

商材の良さではなく、「あなたがいるから導入する」という状態をつくることが、本物の営業です。

そのために必要な視点は以下の3つです。

- 「成果を出せる支援力」をストーリーで語れ

「このお客様はこういう壁があって、こうサポートして、こう改善した」という“人の介在”を語ると信頼が生まれる。 - 「誰が担当するのか?」を明確にせよ

実績、専門性、そして人間味。プロフィールやコメント一つで印象は劇的に変わる。 - 「課題発見型の営業」で“共創”の姿勢を打ち出せ

解決策を提示するのではなく、「一緒に課題を言語化し、仮説を育てていく」営業こそ、無形商材の真骨頂。

顧客が求めているのは、サービスではなく「ストーリーを語れる人」です。

そこに気づいた営業だけが、選ばれる存在になります。

無形商材の営業が難しい5つの理由

「形がない」価値を、言葉だけでイメージさせる必要がある

無形商材の営業では、「言葉こそが商材の形そのもの」です。

理由は明確で、目に見えないサービスには“触れる安心感”がありません。

お客様の頭の中に、「そのサービスが自分にとってどう役立つのか」という“鮮明な未来像”を描かせる力が、営業職に問われます。

このとき必要なのは、単なる説明力ではありません。

“感情に火をつける描写力”と“論理で支える言語設計”です。

あなたの提案が「風呂敷」になってしまうか、「確信」に変わるかは、ここで決まります。

たとえば、以下のようなアプローチを即実践してください。

- 「業務効率化します」ではなく、「月20時間の工数削減により、年4本の新プロジェクトに着手できるようになります」と、未来を数字で描写する

- 「成果が見えない」と言わせないために、PowerPointの1枚目に“変化後の理想状態”をビジュアル化し、「見せて伝える」

- ストーリー設計では、「Before→After→How」を基本構造に据え、顧客が“自分ごと”として腹落ちする流れを意識する

形がないからこそ、言葉で「形あるもの以上のリアリティ」を演出する。

これが、無形営業に求められる“職人技”です。

顧客の“言語化されていないニーズ”を引き出す力が必要になる

無形商材営業の本質は、“目の前の発言”ではなく“発言の奥”に潜む本音を見抜くことにあります。

なぜなら、無形商材を必要とする企業は、自分たちが何に困っているのかすら曖昧なまま、営業の前に座っていることが多いからです。

この状態でパンフレットを広げても、絶対に刺さりません。

必要なのは、「何に困っているか自覚していない顧客」に、優しく深く切り込むスキル。

つまり、“問いで導く営業”です。

実践するための具体策をお伝えします。

- 「困っていることは何ですか?」ではなく、「直近1ヶ月で、社内で最も時間がかかった作業は何ですか?」と問いを具体化して引き出す

- 会話の最後に「ということは、○○に最も負荷がかかっているという理解で合っていますか?」と要約して確認することで、顧客も自分の課題を言語化できる

- 営業職が“話す人”ではなく“整理する人”になる意識を持ち、課題発掘から一緒に取り組む“伴走姿勢”を体現する

営業は、プレゼンターではない。

顧客の“思考の交通整理役”こそが、無形商材営業のあるべき姿です。

導入後の成果が保証できず、判断材料が“期待”に頼りがちになる

「本当に成果が出るんですか?」という質問に、100%の確証を出せないのが無形商材の宿命です。

だからこそ、営業は「期待を裏切らない道筋」を設計する役割を担う必要があります。

売るのではなく、“未来の成功を信じさせる”こと。これができないと、無形商材の契約は前に進みません。

大切なのは、成果という“ゴール”だけではなく、“その途中”をどう信じてもらうかです。

以下の施策は即効性が高いです。

- 「導入3ヶ月後に見込まれる変化」ではなく、「導入初月でこのような反応がありました」というQuick Win事例を先に提示する

- 成果の定義を曖昧にしない。「問い合わせ件数が増えたら成功」と「顧客単価が上がったら成功」は全く別物。顧客と認識を揃えておく

- 「期待」で契約を取らない。「納得」で契約を得る。そのために、「御社に近い事例」と「なぜそれが成功したかの因果構造」をセットで提示する

営業は夢を語る人ではない。

「期待にリアルを与える翻訳者」として、お客様の不安に寄り添うことが、信頼に変わります。

試作品やサンプルのような「先に触れるもの」が存在しないのが営業上の大きな制約となる。

無形商材の営業で最大の壁は、“触れることができない”という制約です。

顧客は実物を手にできないまま、「このサービスは自分たちにとって本当に意味があるのか?」を判断しなければなりません。

だからこそ営業職には、触れられない商品を“心で触れさせる”スキルが求められます。

必要なのは、「使った後の世界」を、鮮明に、リアルに、そしてワクワクする形で描き出すこと。

“購入前なのに、すでに体験しているような気持ちにさせる”ことができれば、成約率は一気に上がります。

以下、即実践可能な方法です。

- 「貴社がこのサービスを導入した3ヶ月後、業務効率が改善し、会議が週2本減る未来」をビジュアル+ナレーションで提示する

- 操作画面のモック、チャットフローのシミュレーション、成果レポートのサンプルなど、触れられないなら“見せて擬似体験”を設計する

- 「この企業も最初は不安でしたが…」という他社導入ストーリー+フェーズ別の透明な導入プロセスを提示し、信頼のレイヤーを構築する

つまり、モノを渡せないなら、未来を“手渡す”。

これが、無形営業における最高のデモンストレーションです。

類似サービスとの差を言語化できなければ、選ばれない

無形商材においては、差が“見えない”からこそ、差を“語れない営業”は埋もれて終わります。

「御社と他社、何が違うんですか?」という質問に、明快に答えられること。

それが、選ばれる営業と、忘れられる営業を分ける分岐点です。

ここで勘違いしてはいけないのは、“差”は機能ではないということ。

“価値の構造”こそが差別化の本質です。

「だからうちがいいんです」ではなく、「こういう価値が、御社の課題には最適なんです」と伝えることが重要になります。

差別化を成功させるには、以下の3つの視点が鍵になります。

- 「うちは●●業界の中でも、●●に特化した支援をしているので、そこに課題がある企業には極めて有効です」と、ターゲットとの一致性を明示する

- 「AIを使っている」のではなく、「御社のデータ入力業務を、月15時間削減できる設計にしています」と“機能→成果”への言い換えを徹底する

- 「唯一、導入から定着支援までを一気通貫で提供できる体制です」と、業界内での独自ポジションを戦略的に示す

つまり、差を“語る”のではない。

“意味ある違い”として“理解させる”。

無形商材の営業においては、「見えない」を言語と設計で“見える化”する技術が成否を決します。

どんなに優れたサービスも、それを「使いたいと思わせる営業」がいなければ、存在しないのと同じ。

だからこそ、あなたの言葉が価値を宿し、顧客の心を動かすことが大切です。

無形商材の営業で成果を出す7つの手順

お客様の現状と課題を深く理解するところから始める

顧客の本質的な課題をつかむには、「状況に即した具体的な質問」で扉を開くことが重要です。

理由は、無形商材は目に見える機能がないため、顧客が自覚していないニーズや悩みを“引き出す力”が営業の価値になるからです。

商材ではなく「顧客の変化」から会話をスタートすることで、信頼と共感が生まれます。

具体例

- 「最近、採用活動で応募数や質に変化はありませんか?」(人事支援系商材の場合)

- 「前期に比べて、営業数字の波が大きくなった実感はありませんか?」(営業支援系商材の場合)

- ヒアリング内容を即座にメモし、「おっしゃった“人材の定着”という言葉、非常に印象に残りました」と相手の表現を繰り返す

このように、顧客の表面的な反応だけでなく、“語られない真因”にリーチするためには、質問力と共感力が必須です。

「課題を可視化するシート」などを使って、顧客の認識を「なんとなく困っている」から「明確な経営課題」へと変換しましょう。

それが、信頼される営業の第一歩です。

信頼される冒頭30秒で「この人なら話してもいい」と思ってもらう

第一印象が営業の8割を決めます。冒頭30秒で「この営業は、話を聞く価値がある」と思ってもらえるかが勝負です。

なぜなら、無形商材は“商品力より人間力”が問われる世界だからです。

営業職としてのスキル以前に、「相手が構えるか、ほぐれるか」は初手の会話で決まります。

具体例

- 「私も以前、●●業界にいて…」など、業界経験や共通点の提示+「今日は御社の考えをぜひ聞きたいと思って伺いました」といった前向きな意図の共有

- 表情は笑顔、トーンはやや明るめ、「〜できます・〜が可能です」など肯定的な言葉を選ぶ

- 自己紹介では「私は〇〇社で営業をしてます」よりも「この商材を扱っているのは、“こんな課題を解決したい”という想いがあるからです」と語る

商材が目に見えないからこそ、「誰がどんな想いで扱っているか」が信頼の起点になります。

第一印象=勝負所。相手の警戒心を自然に解く工夫が不可欠です。

提案前に「なぜこの会社に?なぜ今なのか?」を言語化する

無形商材は「提案の必然性」が見えづらいため、ロジカルに言語化する力が必要です。

なぜこの企業に必要で、なぜ“今”なのかを説明できなければ、どんなに良い提案も響きません。

営業の説得力は、提案の裏にある“文脈”で決まります。

具体例

- 過去の導入企業の事例と、「貴社と似た業界構造や課題感」を比較し、「だから貴社でも成果が出やすい」と説明

- 「このまま半年放置すると、離職率2%増=年間採用コスト△百万円増加」のように機会損失を具体的な数字で可視化

- 「Why You, Why Now」を簡潔に伝えるためのテンプレ:

「貴社の◯◯という状況において、◯◯という成果が見込める」

「今対応することで、◯◯というリスクを未然に防げる」

無形の提案こそ、「なぜ必要か」と「なぜ今か」を明確にし、相手に“納得の構造”を届けることが求められます。

この言語化力が、営業スキルの中核です。

「このままではまずいかも」とお客様自身が気づく導線をつくる

無形商材の営業では、“危機感”を相手に押しつけず、自然に自覚してもらう導線が成果を分けます。

なぜなら、自分ごととして気づいた課題しか、人は行動に移さないからです。

共感と示唆のバランスを意識した問いかけが、信頼を生む起点になります。

具体例

- 「今のプロセス、仮に2倍の問い合わせが来た場合でも、対応できそうですか?」(示唆質問で未来のリスクを提示)

- 「このまま半年改善しなければ、〇〇の数字が下がる可能性もありますが、現場ではどう感じられてますか?」(リスクを一緒に考えるスタンス)

- 「御社のように変化が速い業界だと、“先に動いた会社”が競争優位を取るケースも多くて」など、暗黙の危機と行動の関係を言語化

大切なのは、「不安にさせる」ことではなく「変化の必要性を一緒に考える仲間として寄り添う姿勢」です。

“自分のために考えてくれている”と感じてもらえる営業が、無形商材では強いのです。

意思決定に必要な情報(予算・決裁・導入時期)を見逃さない

成果に直結するのは、“売れるかどうか”より“進められるかどうか”です。

そのため、BANT(予算・決裁者・ニーズ・導入時期)の情報を、自然な会話の中で収集するスキルが欠かせません。

唐突に聞くと警戒される情報こそ、「違和感のない聞き方」が営業職の腕の見せ所です。

具体例

- 「ちなみに、御社ではこういった新しい取り組みを導入される際、どんな流れで決まっていくんですか?」(自然な導入フレーズ)

- 稟議用の「想定問答集」「検討項目チェックリスト」などをテンプレ化し、導入推進を支援

- 一度で全てを聞かず、「今日は課題と方向性の確認、次回は検討ステップのお話を」という“ヒアリング分割戦略”を活用

無形商材は、意思決定のハードルが高いため、「売る前に進め方を設計できているか」が成否を分けます。

BANT情報の収集は、営業の“目に見えない武器”になります。

提案だけで終わらず、次の一手まで設計してクロージングする

無形商材では、「提案=ゴール」ではなく「共に進む第一歩」であるべきです。

クロージングは“押す”ことではなく、“自然に前に進む段取り”を作ること。

その違いが、継続的に成果を出す営業と、単発で終わる営業を分けます。

具体例

- 「では来週、現場の責任者の方とも視点を合わせられる場を作りましょうか?」(次アクション提案)

- 「この内容、社内展開に使えそうな資料にまとめておきますね」と“ミニゴール”で一歩前進

- 「検討」ではなく「◯月中に方向性を決められるよう、逆算して動けると安心ですね」と進行管理も含めた提案

提案後に「ふわっと終わる」営業が多い中、次の行動まで設計できる営業は貴重です。

クロージングとは、“決断を促す”のではなく、“前進の設計”です。

うまくいった理由・失注した理由を言語化し、再現性を高める

営業成果を安定させる最大の鍵は、「振り返りによる再現性の構築」です。

特に無形商材では、“うまくいった/いかなかった理由”が見えにくいため、言語化の習慣が差を生みます。

失注にも価値があると捉え、次に活かす姿勢こそプロの営業職のスキルです。

具体例

- 商談後すぐに記入する「商談ふりかえりシート」(背景・反応・響いた言葉・障壁などを整理)

- 音声録音→文字起こし→NotionやSlackで「響いたワード」を共有するワークフローの導入

- 「予算不足」とされた失注案件でも、「なぜこのタイミングでそれが問題になったのか」を深堀りし、今後の提案タイミングに反映

うまくいった理由と失敗の本質を言語化することで、次の一手が磨かれます。

データや記憶より、「感情と背景」を記録する習慣が、営業の再現性を高める近道です。

無形商材の営業でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

売りづらい。伝わらない。響かない。

無形商材の営業は、「見えない価値」をどう届けるかが核心であり、だからこそ難しい。

何度説明しても「検討します」で終わる、その繰り返しに、疲れを感じていませんか?

このまま手探りを続けても、成果が出ないまま時間と労力だけが消えていきます。

でも、悩むのは当然です。無形商材には、明確な“型”と“戦略”が必要なのです。

スタジアムには、IT・Web領域に精通した営業のプロが揃っており、戦略立案から実行まで一貫して支援します。

ただの営業代行ではなく、成果に直結する仕組みを共に構築します。

「まだ導入は早いかも」と思った方こそ、今がチャンスです。

まずは無料で、あなたの悩みを話してみてください。

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

「自社で営業組織を強化するのは大変」という方は、

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみよう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日