営業訪問のコツ23選|アポの準備から商談後のフォローまで、成果を出す全手順【2026年版】

「訪問しても、ぜんぜん前に進まない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

提案の質には自信があるのに、なぜか受注につながらない。

原因は、ほんの小さな“ズレ”かもしれません。

実は、訪問営業で成果が出る人と出ない人には、明確な違いがあります。

本記事では、現場で何百件も商談を重ねてきた営業のプロが、実際に成果につながった「23の具体的なコツ」を公開。

机上の空論ではなく、今すぐ現場で試せる実践的なノウハウを詰め込みました。

・「キーマン(決裁者)」を見極め、話が前に進む営業の土台をつくる方法

・「断られるかも…」という不安を乗り越え、前向きに話を展開する技法

・生成AIを使って商談内容を記録し、次回提案の質を一気に引き上げるPDCA等

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

営業訪問のコツ23選

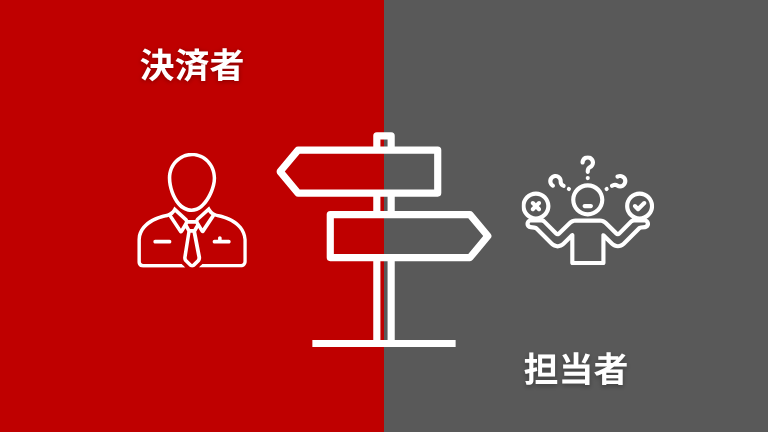

キーマン(決済者)を把握した上で話を進める

訪問営業では、現場担当者とどれだけ盛り上がっても、決裁権のある「キーマン」を知らなければ、商談は止まってしまいます。

なぜなら、最終的に判断を下すのは担当者ではなく、その上司や経営層であることが多いからです。

そのため、初回訪問の段階で「誰が意思決定するのか?」を確認するのが極めて重要です。

営業の現場では、このポイントを見落とすだけで、大きな機会損失が生まれています。

具体的なアクションの例は以下の通りです。

- 「ちなみに、こういったご提案は、最終的にどなたがご判断されるんでしょうか?」と自然に聞く

- 担当者の話を聞きながら、「それは御社の方針ですか?それとも○○部長の方針ですか?」と掘り下げる

- 「次回、ぜひご決裁者の方にもご同席いただけますか?」と次回訪問の布石を打つ

このようにキーマンを把握することで、提案の内容やトーンも変えられます。

実際に、キーマンに合わせて資料を再構成した結果、数ヶ月止まっていた案件が一気に契約へ動いた事例もあります。

だからこそ、訪問営業で成果を出したいなら、誰が決める人なのかを把握することが絶対条件です。

次回につなげるために、その場で「次回アポイント」を取るようにする

訪問営業の最大の落とし穴が「次回の約束を曖昧にして終わること」です。

「じゃあ、またタイミングを見てご連絡しますね」という言葉の裏には、再訪の機会を失うリスクが潜んでいます。

相手も忙しい中、再度時間を取ってもらうには、“今ここで”次の予定を押さえてしまうのが鉄則です。

これは、心理的にもビジネス的にも有効な手段です。

一度了承した予定は断りづらく、相手も具体的なイメージを持ちやすくなります。

次回アポを取るための具体的な言い回しは以下の通りです:

- 「次回ご提案差し上げるまでに○○を準備いたしますが、○月○日の週あたりいかがでしょう?」

- 「本日は概要の共有でしたので、次は○○様にもご同席いただきたく、日程を調整できればと…」

- 「せっかくお時間いただいたので、次に向けて○○の方向で詰められればと思います」

このように、具体的な日付や目的を提示することで、相手も「それなら」と前向きに応じやすくなります。

ある営業チームでは、訪問のその場で次回アポを取るルールを徹底したところ、商談化率が1.5倍に向上したという実績もあります。

「その場で予定を確定させる」——これは、訪問営業における必須のポイントです。

「断られるかも…」と怖がらず、前向きに話す

「断られそうで怖い」「まだ早いかな」——そんな気持ちで一歩踏み出せない営業パーソンは少なくありません。

しかし、訪問営業では、タイミングを待つのではなく、自ら話を切り出すことで道が拓けます。

なぜなら、多くの相手は“ニーズが明確ではない”からこそ、提案を受けて初めて課題に気づくからです。

自信を持って提案することで、「この人は信頼できそうだ」と相手の本音を引き出せるようになります。

営業で重要なのは“断られないこと”ではなく、“相手の本音にたどり着くこと”です。

具体的な踏み込みトークの例は以下の通りです:

- 「率直に申し上げて、御社でこういった課題はございませんか?」とストレートに切り出す

- 「実は、他社さんでも同じような事例がありまして…」と共感ベースで前向きに話す

- 「もし今はご検討段階でないなら、それも教えていただけますか?」と“逃げ道”も用意する

こうした姿勢が、結果として“営業の質”を高めます。

一歩踏み込むことで得られる情報は多く、訪問営業ではそれが成果に直結します。

だからこそ、臆せず提案し、会話を前に進めることが、信頼獲得のカギになります。

相手の「断り文句」に反論しない。背景を深掘りして提案につなげる

「断られた=終わり」ではありません。

相手の言葉の“裏側”を探る姿勢が、訪問営業での成果を大きく左右します。

なぜなら、多くの断り文句は、本当の理由をぼかした“表面的な反応”にすぎないからです。

その言葉を鵜呑みにして退いてしまうと、せっかくの提案のチャンスが埋もれてしまいます。

以下のような質問や姿勢が、会話の質を高め、商談化の確率を引き上げます。

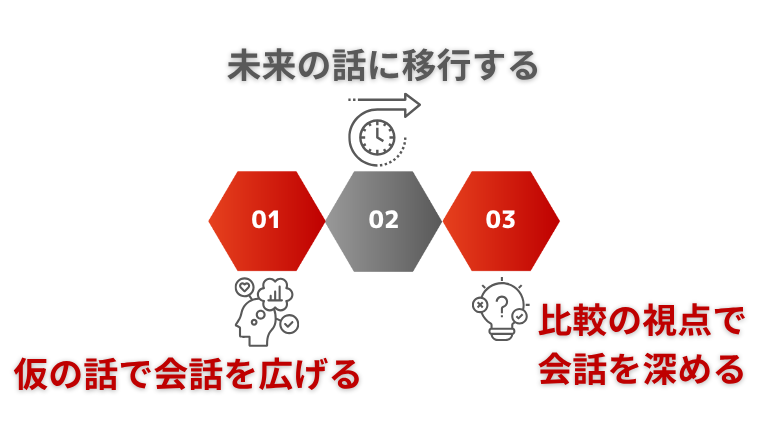

- 「予算がない」と言われたら、「仮に予算が確保できたとしたら、どんな点を改善したいですか?」と“理想”に話を広げる

- 「タイミングが悪い」と返されたら、「いつ頃ならご検討の余地がありそうでしょうか?」と“未来”の話に移行する

- 「必要ない」と言われても、「すでに類似の施策をお持ちなら、どういった点を重視されているか教えていただけますか?」と“比較”の視点で会話を深める

このように、強引に説得するのではなく、共感→深掘り→再提案という流れをつくることで、相手の課題が明確になり、訪問営業の成功率は確実に上がります。

次回の提案に活かすために「商談内容」は生成AIを活用し必ず記録しておくようにする

訪問営業で成果を出すには、会話の“記録”が肝です。

特に今は、生成AIを活用して精度の高い議事録を残すことが、営業力の底上げにつながります。

なぜなら、訪問時の会話は時間が経つと記憶が曖昧になり、相手の課題や興味を正確に再現できなくなるからです。

人は、自分が話したことよりも「相手がどう感じていたか」を忘れがち。

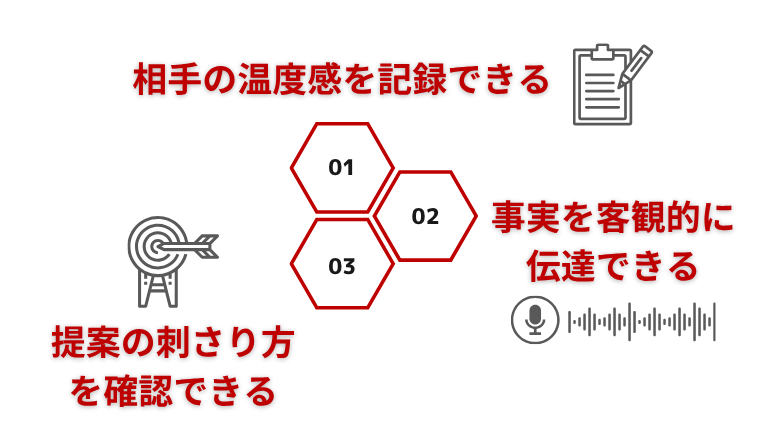

そこでAIを活用すると、以下のようなメリットが得られます。

- 発言だけでなく「温度感」や「間の取り方」などのニュアンスまで記録できる

- チームで情報を共有する際に、“感覚”ではなく“事実”として伝えられる

- 前回とのつながりを意識した提案ができるため、商談の精度が上がる

実際に、訪問直後にAI議事録を生成・共有している営業チームでは、提案の刺さり方と受注率が明らかに改善されたという報告もあります。

一度限りの訪問で終わらせないためにも、記録を「次回提案への武器」として活用すべきです。

「誰が行っても成果が出る」訪問の型をつくり「対応のばらつき」が出ないようにする

営業は個人戦ではなく、チーム戦です。

だからこそ、訪問時の対応に“ばらつき”が出ないよう、組織としての型をつくることが重要です。

なぜなら、お客様にとっては「その営業担当」ではなく「その会社」との関係だからです。

担当者によって言うことが違ったり、聞き取りの質が違うと、「この会社、大丈夫か?」という不信感につながりかねません。

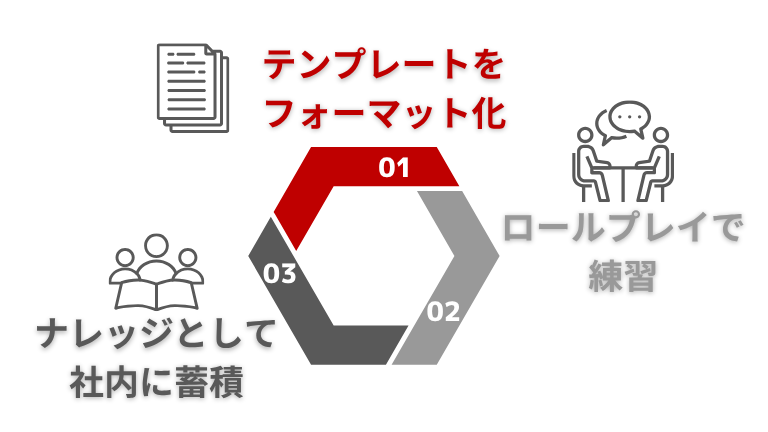

以下のような対策を取ることで、信頼感と成果の両方を得られます。

- 初回訪問で確認すべき項目(現状・課題・競合状況など)をフォーマット化しておく

- トークの流れや質問例を明文化し、ロールプレイで練習しておく

- 訪問後の商談メモは全員共通のテンプレートで記録し、ナレッジとして蓄積する

こうした取り組みを徹底することで、「属人化」を防ぎ、誰が訪問しても一定以上の信頼と成果を出せる体制が整います。

若手の育成スピードも上がり、組織全体の営業力が一段と底上げされていきます。

タイミングを見て「クロージングの一言」を忘れないようにする

訪問営業では、どれだけ会話が盛り上がっても「クロージングの一言」がなければ、成果にはつながりません。

なぜなら、相手が興味を持っていても、次のステップが明確でなければ、商談が自然消滅してしまうからです。

会話の流れに沿って、次のアクションを提示することで、相手も前向きに検討しやすくなります。

- 「次に進めてもよさそうでしょうか?」など、柔らかく自然な一言でOK

- 「来週、改めてご提案書をお持ちしますね」など、次回アクションを明示

- 成功している営業担当者は、終盤に“自然なクロージング”を挟む習慣がある

このように、クロージングは「押す」ことではなく、「道筋をつくる」こと。

商談のラスト5分、ここでの一言が“成果を分ける分岐点”になります。

「曖昧な受け答え」でチャンスを逃さないようにする

訪問営業での返答が曖昧だと、相手は不信感を抱き、チャンスを逃すことになります。

なぜなら、「たぶんできます」「検討しておきます」といった曖昧な言い回しでは、相手の記憶にも残らず、フォローの機会すら失われるからです。

信頼される営業は、“できないことも明確に伝える姿勢”を持っています。

- 「一度確認して、◯日までにご連絡します」と期限つきで伝える

- わからないことを素直に伝えた上で、対応する意思を明確にする

- 若手にも「その場で答えられなくても、誠実な返し方が信頼を生む」と教育する

“即答できないこと”よりも、“曖昧な答え”の方が失点になります。

誠実な応対を心がけることで、結果として次の機会をつなぐことができます。

当日の会話がスムーズになるように「トークスクリプト」を準備しておく

訪問営業は、事前準備の質で成果がほぼ決まります。

特に「トークスクリプト」は、当日の会話を整理し、場当たり的なやりとりを防ぐために有効です。

“棒読み”ではなく“思考の整理”として使うことで、会話の精度と成果が大きく変わります。

- 「聞くべきこと」「伝えるべきこと」を訪問前にリスト化しておく

- スクリプトを“読み上げる”のではなく“チェックリスト”として使う

- 訪問前に3分確認するだけで、商談化率が大きく改善した事例もある

話の流れを事前に設計しておくことで、相手に対しても「準備してきた感」が伝わります。

結果として、信頼され、次のアクションにつながる会話がしやすくなります。

本番で慌てないように「ロープレ」で練習を重ねておくようにする

訪問営業で成果を出す営業は、必ずといっていいほどロープレで場数を踏んでいます。

なぜなら、現場は「想定外の連続」であり、事前に体に落とし込んでいなければ、一瞬の判断で相手の信頼を失うからです。

「現場に出ればなんとかなる」という感覚は極めて危険で、準備のない営業ほど空回りし、無駄な訪問を重ねて疲弊します。

以下のように、ロープレのやり方ひとつで訪問営業の成果は劇的に変わります。

- 「こう言われたらこう返す」というテンプレではなく、“なぜその質問が出るのか”を理解したロープレを行う

- 「相手の業界・役職ごとの反応」を想定し、複数パターンを演じ分ける

- 週1回、上司やメンバーと実際の案件を基にしたロープレを定例化することで、本番の対応力を養う

こうした実践的なロープレを重ねておくことで、現場でのトークに“余裕”が生まれます。

結果として、相手との信頼構築がスムーズになり、訪問の質と成果が明確に上がります。

「訪問営業」がどういう営業スタイルなのか本質を理解しておくようにする

訪問営業は、単に「会って説明する」だけの営業ではありません。

本質は、“会うからこそ伝わる温度感”を読み取り、“信頼関係を深める”ことにあります。

情報を届けるだけなら、電話やメールで十分です。

それでも訪問する価値があるのは、「対面」でしか得られない情報があるからです。

訪問営業を成功させるには、次のような理解が欠かせません。

- 相手の表情・空気感・職場環境など、五感で得られる情報を営業トークに組み込む

- 「売り込み」ではなく、「相手の懐に入る」ことが目的であると心得る

- 商談後にメモを整理し、“言葉にされなかった課題”まで振り返るクセをつける

こうした本質を押さえた営業は、単なる説明では終わりません。

相手の懐に入り、課題を引き出し、信頼を勝ち取りながら、長期的な関係へと発展させていくことができます。

「飛び込み営業」との違いを整理して、使い分けできるようにしておく

訪問営業と飛び込み営業は、似て非なる営業スタイルです。

飛び込み営業は、相手と“何の関係もない状態”からスタートし、その場で突破口を作るアプローチ。

一方で訪問営業は、“ある程度関係性ができている”中で、さらに深掘りしていくフェーズ。

この違いを理解しないまま場当たり的に動くと、無駄なアプローチやタイミングのズレが生まれます。

効果的に使い分けるには、以下のポイントが役立ちます。

- 飛び込み営業は「まず接点をつくる」ことに集中し、相手の反応を観察する

- 訪問営業では、事前に得た情報や関係性を活かし、“深く掘り下げる質問”を準備する

- 「飛び込みで得た接点を、後日の訪問で信頼に変える」流れを営業チームで共通理解する

このように、飛び込み営業と訪問営業を戦略的に使い分けることで、営業活動の質と成果は飛躍的に高まります。

「量で突破し、質で関係を深める」ことができれば、どんな商材でも再現性のある営業力になります。

相手に合わせた「顧客リサーチ」を事前にやっておく

訪問営業の成果は、事前準備の質で決まります。

なぜなら、相手の業界や課題を把握しておくだけで、会話の深度と信頼の厚みがまるで違ってくるからです。

「御社のこと、少し調べてきたんですが……」という一言だけで、相手の目の色が変わる。

それは、“この人、ちゃんとウチに関心を持ってる”という無言のメッセージになるからです。

実際に、訪問前の5分間で以下のようなリサーチをするだけで、商談の密度は大きく変わります。

- 相手企業の直近のニュース(例:「新工場建設」などのプレスリリース)

- 業界特有の課題やトレンド(例:「物流業界の人材不足」など)

- 過去のやり取りや提案内容(例:「前回は価格面で折り合わず」など)

このように、準備が“ヒアリングの質”を根本から変え、結果的にクロージングまでのスピードも上がります。

準備は信頼構築の第一歩。事前リサーチを怠らないことが、訪問営業の成功確率を高めるカギです。

会話のきっかけを作るために「アイスブレイクネタ」をいくつか用意しておく

初対面の数分で、訪問営業の空気はほぼ決まります。

なぜなら、冒頭で相手の緊張を和らげられるかどうかが、本音を引き出せるかの分かれ道になるからです。

特にBtoBでは、“仕事の話”に入る前に“人と人”の空気を作ることが重要。

「今日はオフィス暑いですね」

「最近、御社が掲載されてた記事、拝見しました」

「駅前に新しいカフェできてましたね」

こうした自然な導入が、会話の滑り出しをスムーズにし、相手のガードを下げます。

社内で「鉄板アイスブレイク集」を共有しているチームでは、訪問の初動でつまずくことが減り、成約率の向上にもつながったという結果もあります。

会話の“助走”を軽くしておくことが、営業の“跳躍力”を高める実践的なコツです。

相手との関係性を考えて「手土産」を選んでおくと好印象につながる

手土産は、気配りの一つ。

しかしその効果は、「高級」ではなく「相手視点」にかかっています。

たとえば、過去の会話で相手が「甘いもの好きなんですよ」と言っていたのを覚えておいて、地元の有名な和菓子を持参する。

それだけで、“覚えてくれてたんだ”という感動が生まれます。

さらに、渡し方にも一工夫。

「これ、地元で人気なんです。もしよければ皆さんでどうぞ」

この一言で、“押し売り感”を消しながら、ナチュラルな親近感を演出できます。

具体的な工夫としては以下の通りです。

- 相手の地元・趣味にちなんだ手土産(例:地元名産のコーヒー豆など)

- 季節感を意識した小物や食品(例:夏なら冷たい和菓子)

- 「皆さんでどうぞ」と言って共有前提にするトーク

営業は、商品を売る前に「自分という存在」を受け入れてもらうことが必要です。

手土産は、非常に有効です。

いきなり「売り込み」をしすぎないように注意する

飛び込み営業や訪問の場面では、「売りたい気持ち」が先行すると逆効果です。

なぜなら、相手は営業が来た時点で多少なりとも警戒しているからです。

いきなり提案や商品説明に入ると、「また売り込みか」と心を閉ざされやすくなります。

そのため、まずは相手との“会話のクッション”を作ることが重要です。

関係性が浅いうちは特に、まず“相手の空気”に自然に入っていく工夫が必要です。

- 「最近はいかがですか?」など、近況や業界の話題でアイスブレイクをする

- 前回訪問の内容や名刺交換時の会話に触れて「覚えてますよ」の姿勢を見せる

- 「今日はまず、御社の現状をお伺いしたくて伺いました」と主導権を握りつつも相手に寄り添う

こうした工夫により、「この人はちゃんと話を聞いてくれる」と信頼が生まれ、結果的に提案にも耳を傾けてもらえるようになります。

訪問営業は“聞くことから始まる”と心得ましょう。

一方通行にならないように「相槌」「質問」を交えながら話すようにする

営業の会話が失敗する最大の原因のひとつが「一方通行の説明」です。

せっかく訪問しても、営業側だけが話し続けると、相手は“置いてけぼり”になります。

相手と信頼関係を築くためには、「対話」のスタンスが欠かせません。

相槌や質問を交えながら、“一緒に考える雰囲気”を作ることで、話に引き込むことができます。

- 「なるほど」「たしかにですね」と相槌を入れ、聞いている姿勢を見せる

- 「御社ではどんなお取り組みされていますか?」と小さな質問で話を広げる

- 「ちなみに、そこは今、課題として感じておられますか?」と相手の反応を見ながら深掘りする

このように、会話を“キャッチボール”に変えることで、提案内容も自然と相手に刺さりやすくなります。

訪問営業では「話す」より「聞く・引き出す」が大事、という原則を忘れないことが成果への近道です。

相手の「反応」や「表情」を見ながら、話すスピードや内容を調整するようにする

営業トークが熱を帯びてくると、つい早口になったり、情報を詰め込みすぎたりしがちです。

しかし、その熱量が相手に伝わるとは限りません。むしろ、伝わらないどころか“疲れさせる”リスクすらあります。

大事なのは、「相手の表情や反応を観察する力」です。

相手が頷いているか、うなずきが止まっていないか、メモを取っているか。これらは“理解の進み具合”のサインです。

- 目線が泳ぐ、腕を組むといった仕草があれば、話が退屈か難しすぎる可能性がある

- 「少し難しかったかもしれませんが…」と立ち止まって相手の理解度を確認する

- 話すスピードを落としたり、図や事例で説明を補足する

こうした調整力がある営業は、「この人はちゃんとこちらを見て話している」と信頼されやすくなります。

訪問営業では、“伝える力”と同じくらい“感じ取る力”が重要です。

無理のない提案をするために「予算感」を確認しておく

訪問営業において、「いい提案をしたつもりなのに即NGをくらった」経験は誰しもあると思います。

その背景には、相手の予算感を知らないまま話を進めてしまったケースが多くあります。

だからこそ、商談の中で自然に“予算感”を聞き出すことが重要です。

露骨に聞くと警戒されるため、あくまで「参考までに」という姿勢がポイントです。

- 「同業他社さんだと、だいたいこれくらいのレンジでご相談を受けることが多いですが…」と切り出す

- 「もし差し支えなければ、ざっくりしたご予算感を伺ってもよろしいでしょうか?」とあくまで確認ベースで聞く

- 「御社のご状況に合わせて、無理のないご提案をしたいので」と理由を添える

こうすることで、相手も「営業のためではなく、こちらのために聞いている」と受け止めやすくなります。

無理のない提案は、無理のないヒアリングから始まる──この意識が、訪問営業の質を一段引き上げます。

お礼の気持ちを伝える「お礼メール」は、なるべく早めに送るようにする

訪問後のお礼メールは、“営業トーク”の延長線上にあると考えるべきです。

理由は、訪問の余韻が残っているうちに送ることで、相手の記憶に残りやすく、次回のアポへつながる「架け橋」になるからです。

タイミングを逃すと、どれだけ丁寧な文面でも形式的に見えてしまい、感情が動きません。

具体的な工夫としては以下の3点です:

- 「本日はお時間いただきありがとうございました」だけで終わらせず、「●●の話が特に印象的でした」など、実際の会話に触れる

- 送信のタイミングは、訪問後“2時間以内”を目安にし、記憶が鮮明なうちに送る

- 若手にはテンプレートを用意しつつも、自分の言葉でひと言添える習慣をつける

このように、“対話の続きを感じさせる”お礼メールは、相手の心理的なハードルを下げ、次回訪問の布石になります。

「複数回の訪問」を前提にして関係構築を狙うようにする

訪問営業で成果を出すには、「一度で決めよう」としないことが重要です。

初回で売り込むと、相手は防御姿勢に入ってしまい、話が進みにくくなります。

むしろ「この人とは長く付き合えそうだ」と思ってもらうことで、商談のステージが一気に変わってきます。

そのための具体的な動きは次の通りです:

- 初回訪問では「今日はヒアリングが主目的です」と伝え、売り込み臭を消す

- 2回目・3回目の訪問で話すトピックまで設計しておき、「また来た」ではなく「この話の続きです」と繋げる

- 相手企業のニュースや業界動向をチェックし、タイムリーな“訪問理由”を作る

関係構築は、一度きりの訪問では成り立ちません。

次の訪問につながる「納得感ある目的」を準備することで、訪問の質が高まり、自然な形で信頼が蓄積されていきます。

まずは行動の量を確保するために「具体的なKPI」を設けるようにする

成果を出す営業には、「質の高い行動の量」が欠かせません。

単に件数だけを追っていても、商談につながらなければ意味がありません。

だからこそ、“成果に直結する行動”に絞ってKPIを設計する必要があります。

KPI設定のポイントは以下の通りです:

- 「1日10件訪問」ではなく「10件中3件を次回アポに繋げる」といった、次の動きにフォーカスしたKPIにする

- 若手には「なぜこのKPIなのか」を丁寧に説明し、目的への理解を深める

- 管理側はKPIに基づいた定点チェックを行い、フィードバックと育成に活かす

KPIは、単なる数字ではなく、行動をデザインするための“設計図”です。

明確なKPIがあるからこそ、行動に意図が生まれ、営業の動きが再現可能になります。

当日の動きをスムーズにするために「訪問スケジュール」を立てるようにする

訪問営業で成果を上げる人ほど、「スケジュール設計」に手を抜きません。

なぜなら、訪問先ごとに“準備すべきこと”と“時間の使い方”が全く異なるからです。

段取りが甘ければ、移動で消耗し、訪問先でも集中力を欠き、成果は遠のいていきます。

以下のような工夫を入れるだけで、営業の質とスピードは格段に上がります。

- 訪問ルート・移動時間・相手の在席状況を加味し、Googleマップやスプレッドシートで前日までにシミュレーションしておく

- 訪問目的を「一言メモ」で端的に整理しておくことで、移動中の頭の切り替えがラクになる

- GoogleカレンダーやNotionでチームとスケジュール共有し、フィードバックを仕組み化しておく

このように、「訪問前の準備8割」で当日のミスやロスは劇的に減ります。

特に、複数件を回る日こそ“段取り力”で差がつくことを、現場のプロは知っています。

訪問営業とは?主な手法を解説

訪問営業とは、相手の温度感を“肌で感じながら”信頼を築く営業手法です。

なぜなら、画面越しでは見えない相手の表情・空気・職場環境まで、現地でしか得られない情報があるからです。

ただし、訪問の目的によってスタイルを柔軟に変える必要があります。

- 初回訪問では「関係構築」を最優先にし、売り込みは極力控える

- 定期訪問では「関係の継続」と「追加提案の種まき」に徹する

- 問題発生時の訪問では「迅速な謝罪と対応策提示」で信頼回復に注力する

また、「売りに行く」のではなく、「聞きに行く」姿勢が大前提です。

訪問営業の本質は、相手の“今の悩み”を引き出すことにあります。

訪問営業が必要な状況とは?

訪問営業が真価を発揮するのは、「相手がまだ本音やニーズを表に出していない場面」です。

理由は、メールや電話では察知できない“温度感”や“迷い”を、対面なら感じ取れるからです。

特に以下のような状況では、訪問営業は強力な武器になります。

- 高額で導入期間が長いサービスは、対面で「信頼できる担当者像」を演出しなければ契約に進まない

- サービスのカスタマイズ性が高い商材では、現場を見た上で提案することが信頼を生む

- 相手がまだ課題に気づいていない場合は、丁寧な対話で“言語化されていないニーズ”を引き出すのが訪問営業の強み

つまり、訪問営業は「対話によって相手の気づきを引き出し、信頼を得ていく行為」です。

このプロセスこそが、他の営業手法では得られない最大の“価値”です。

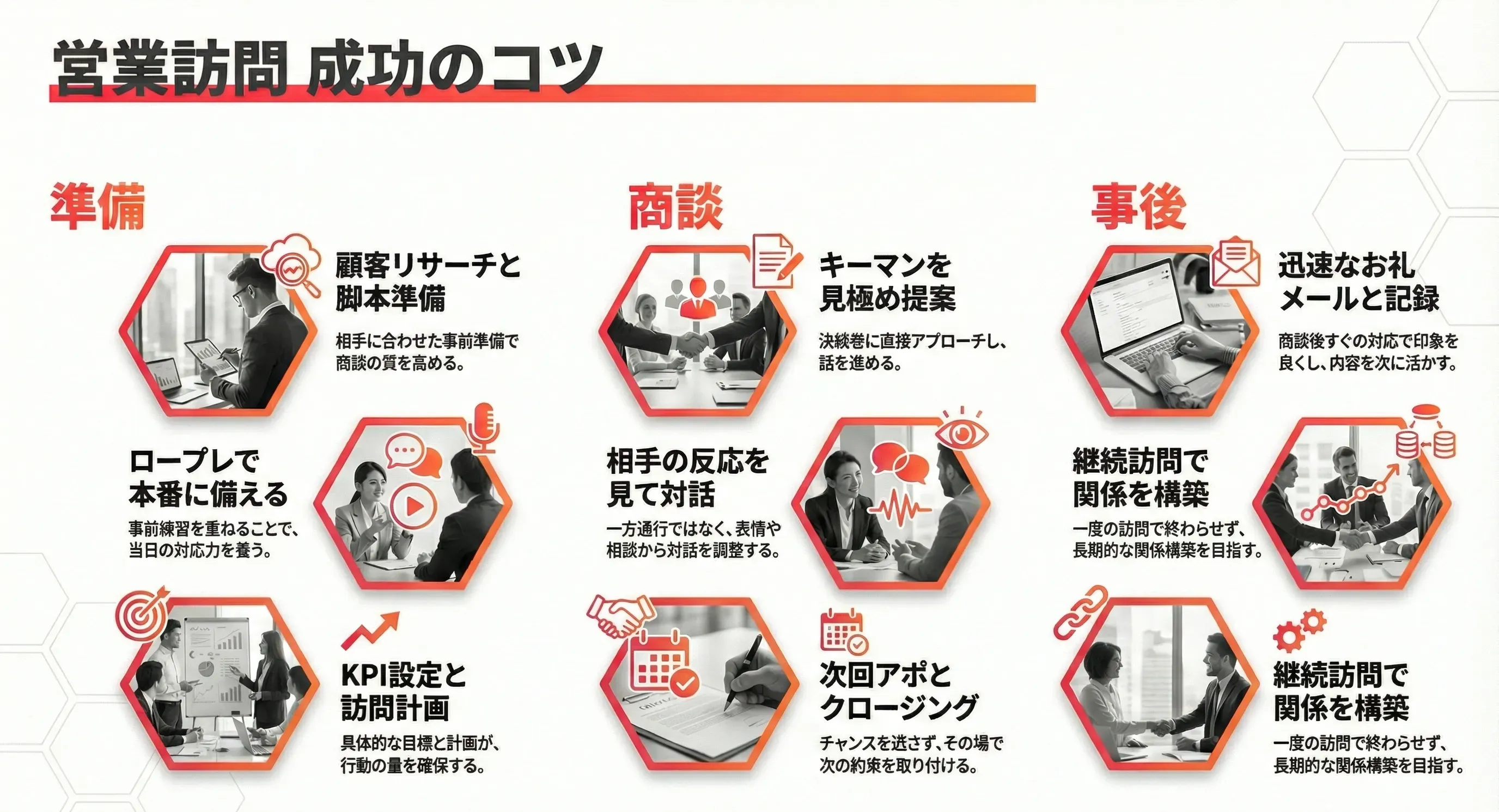

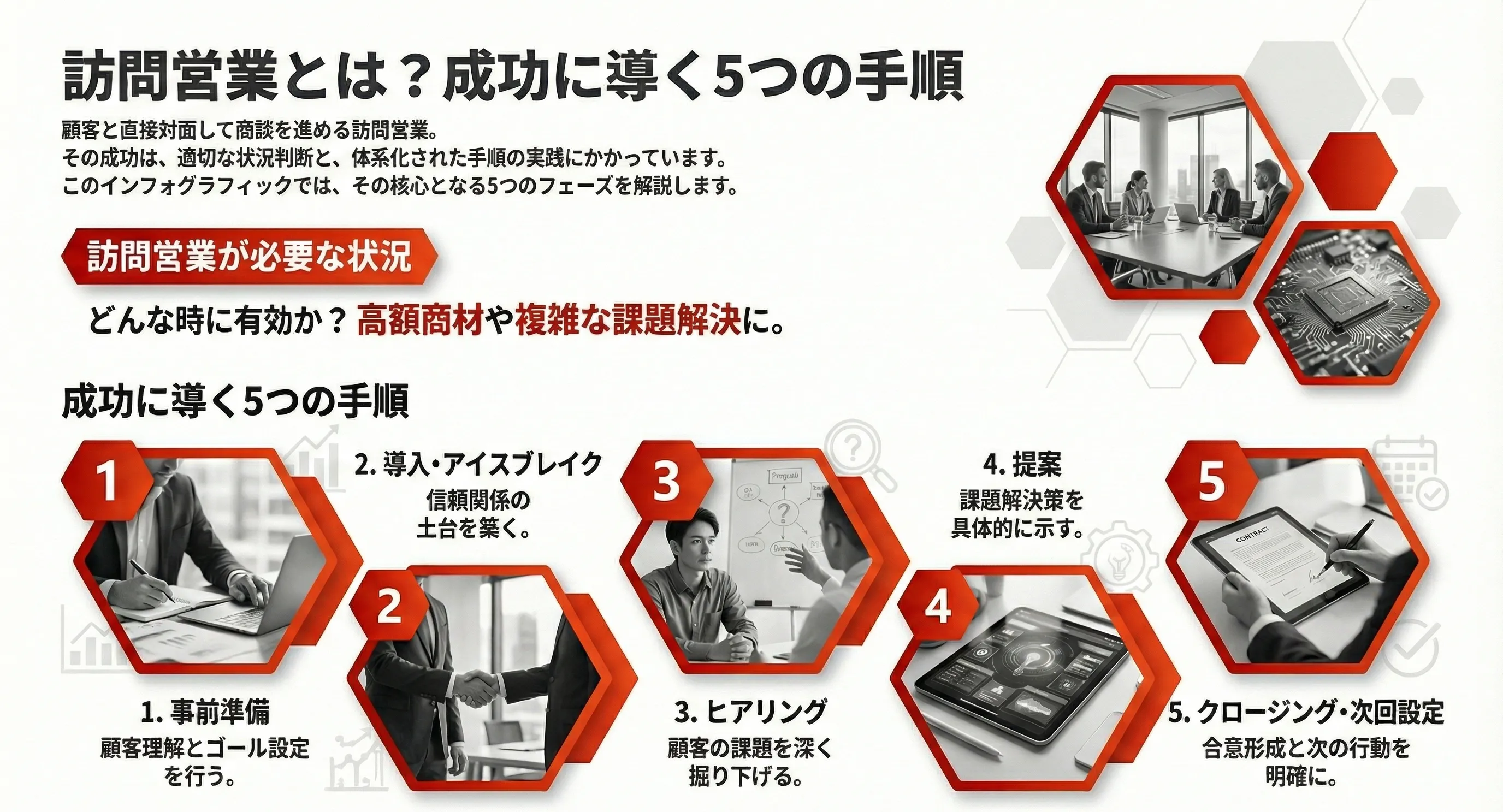

訪問営業を成功に導く5つの手順(フェーズ)とは?

訪問営業では、ただ行って話すだけでは成果にはつながりません。

なぜなら、相手の信頼を獲得し、課題を引き出し、次に繋げるには、段階ごとの“設計力”が問われるからです。

以下の5つのフェーズに分けて訪問を設計することで、商談の質と成功率は大きく変わります。

- 【フェーズ1:事前準備】

業界ニュース、決算情報、担当者の役職などを調べた上で、訪問の「目的」を明文化しておく。

目的が曖昧なまま訪問すれば、ただの雑談で終わってしまい、時間も信頼も失う結果になる。 - 【フェーズ2:導入・アイスブレイク】

第一印象は数秒で決まるため、身だしなみ・笑顔・姿勢も含めて準備しておく。

自己紹介は簡潔に、かつ「なぜ今日は伺ったのか」を明確に伝える。

とはいえ、いきなり本題に入るのではなく、天気や最近のニュースなど軽い雑談で場を和ませる“余白”も重要。 - 【フェーズ3:ヒアリング】

「どんなことに悩まれていますか?」ではなく、「○○の運用体制は今、どのようにされていますか?」のように具体的な質問を事前に用意しておく。

相手の現状・課題・理想を“深掘り”することで、次の提案の材料が自然と集まる。

傾聴を重視しつつも、相手の言葉を要約・確認することで、信頼感が増す。 - 【フェーズ4:提案】

その場で完璧な回答を用意する必要はない。

「こういう方向性も可能性としてあるかもしれませんね」といった仮説ベースで対話を進めると、“共創”の空気が生まれる。

重要なのは、“自社の話”ではなく、“相手の未来像”を一緒に描くスタンス。 - 【フェーズ5:クロージング・次回アクション設定】

「またご連絡しますね」で終わるのはNG。

「次回は◯日までに、今回の内容を整理したご提案資料をお持ちします」など、具体的なアクションをその場で合意しておくことが鉄則。

訪問の最後こそ、営業としての本当の腕が試される瞬間。

このように、5つのフェーズを意識することで、訪問営業は“ただの会話”ではなく、“戦略的な商談”に変わります。

一回一回の訪問が、次へと繋がる意味ある機会になるのです。

訪問営業でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「訪問しても反応が薄い」「せっかく時間をかけても成果につながらない」――そんな悩み、営業マネージャーであれば一度はぶつかりますよね。

頑張っているのに数字が伸びない、部下の育成もうまくいかない…そのもどかしさ、痛いほどわかります。

でも実は、ちょっとした“やり方の見直し”で、劇的に変わることって多いんです。

場当たり的な訪問ではなく、狙いを定めた事前準備と、相手の心をつかむ話の組み立て方。

スタジアムには、「本当に効く営業の型」を現場で実践し続けてきたプロたちがいます。

このまま悩みを抱え込まずに、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

「自社で営業組織を強化するのは大変」という方は、

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみよう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き

【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説

営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順

【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版

インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集

営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全

【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集

【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!

アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説

【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】

最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選

営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順

テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法

超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順

【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集

13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法

営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット

【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略

【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順

電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説

法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫

IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略

【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説

深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順

営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善

13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド

営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション

営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順

【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版

【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集

営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順

テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド

【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ

なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ

【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド

営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別

【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果

【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順

【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順

【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点

営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順

【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド

【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き

営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順

できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法

売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法

プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順

【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き

営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策

【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説

【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説

なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術

新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順

営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説

なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法

ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP

ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集

飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法

【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド

【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版

セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法

セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド

新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版

新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全

【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説

新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ

新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法

【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版

【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集

アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法

インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順

【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版

【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法

SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法

MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説

BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法

BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略

BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順

【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版

【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ

【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説

営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選

FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド

【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方

14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順

アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ

シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ

これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順

【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集

【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP

【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説

営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ

御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP

【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順

【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集

営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法

営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順

27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場

【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順

営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準

新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル

営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント

クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順

営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説

営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順

営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順

最終更新日