営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文

「“売れる営業”は、何が違うのか」「トークは悪くないのに、なぜか契約に繋がらない」──そんな壁にぶつかったこと、ありませんか?

本記事では、営業ができる人だけが実践している工夫・技術・話し方を、具体例とともに徹底解説。

「感覚ではなく再現性のあるスキルを身につけたい」そんな営業パーソンのための内容です。

本記事を読むと分かること

・営業ができる人の「すごい」を作る13の工夫(アポ逆算・商談ロープレ・刺さる一言)

・営業ができる人の「すごい」をマネするための5つの例文(冒頭10秒・5W1H・クロージング)

・できる営業マンの話し方3つのコツ(雑談ネタ・間・専門用語の翻訳)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

営業ができる人の「すごい」を作る13の工夫

商談やロープレでは「トークスクリプトを複数用意」し万全の準備をしている

商談は、本番じゃない。始まる前に、勝負の半分は決まっています。

相手の反応が読めないからこそ、こっちは「何パターンも持っておく」。それだけで余裕が生まれます。

特に法人営業では、「社内検討中です」に詰まってしまうと、一気に流れを失います。

だからこそ、ロープレで反論の練習を重ね、“選択肢”を体に覚えさせておくことが効いてきます。

・「社内調整」や「稟議中」など、想定しやすい「反論ワード」を言語化しておく

・「ヒアリング型」「提案主導型」など、状況別に「トークパターン」を使い分ける

準備が足りないと、商談は“相手任せ”になります。仕掛けるためのロープレが、勝率を分けます。

負けた理由を言語化し「即日ネクストアクションまで」落とし込めている

負けた商談ほど、成長のヒントが詰まっています。

「なぜ負けたのか」をその日のうちに言語化し、次に活かすアクションまで設計することが大切です。

ポイントは「感情ではなく構造」で振り返ることです。敗因分析を“主観”で終えると、次に活きないまま同じ失敗を繰り返してしまいます。

ありがちなのは、「価格だった」「競合がいた」で済ませてしまうパターンです。原因が曖昧なままでは、次の改善もぼんやりしたままになってしまいます。

STEP

① 商談終了後、10分以内に「何が刺さらなかったか」を一言でメモする

② 「仮説」「準備」「訴求」「空気感」の4観点で構造的に整理する

③ その原因に対する「明日できる改善」をSlackやNotionにメモする

具体的には、「訴求がズレた→次回は冒頭で“相手の目標”をヒアリングしてから話す」など、行動ベースに落とし込むことが鍵になります。

感情のまま終わらせず、構造と行動で次に繋げてみてください。

「月間、四半期の目標から逆算」して毎週の行動を決めている

目標は、立てるだけじゃ動けない。逆算して初めて、足が動きます。

「今週なにをやるか」は、「今月いくつアポを取りたいか、発注を決めたいか」から決めるとブレません。

法人営業は、気合より設計。だからこそ、毎週のアクションを“数字”で組んでおくと、行動に迷いがなくなります。

月末に焦る人は、週の逆算ができていないだけです。数字を細かく分解できる人が、着実に積み上げていきます。

・「必要アポ数」から逆算して、毎週の「架電数」を組み立てる

・「過去の成約率」から逆算して、1件あたりの「追客数」を見積もる

行動の精度は、逆算の粒度で決まります。

「初回訪問で刺さる一言」を事前に用意している

初回訪問は“最初の一言”で、その後の温度感が決まることも少なくありません。

だからこそ、事前に「相手の心に引っかかる一言」を準備しておくと、会話の滑り出しがスムーズになります。

ポイントは、「業界視点×相手目線×気づき」を掛け合わせた内容にすることです。

よくある失敗は、「弊社は〜」という自己紹介から入ってしまうこと。これでは関心を引きにくく、相手の思考も動きません。

STEP

① 相手の業界や役職の“よくある課題”を仮説立てる

② 「最近この業界で◯◯な変化って感じてますか?」と共通話題をつくる

③ 「実は◯◯という理由で、××な企業が成果出し始めてるんです」と“一言インサイト”を伝える

具体的には、「SaaS業界では直近“受注数よりリード単価”を追う動きが増えてますよね」など、“え、それ聞きたいかも”と思わせる一言が効果的です。

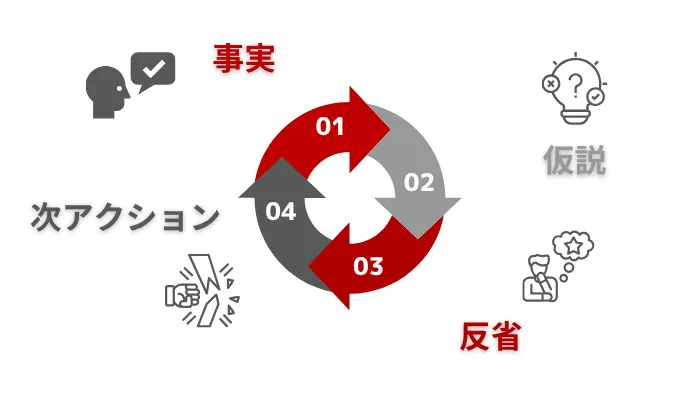

「商談メモ」をSlackなどで共有し、改善のPDCAをチームで回している

商談は個人戦に見えて、実はチーム戦です。

「商談メモ」をSlackに貼ってシェアするだけで、気づきの精度が一段階上がります。

ポイントは「事実・仮説・反省・次アクション」の4点セットで共有することです。

よくあるのは、メモが“日報”のようになってしまい、読み手にとって改善ヒントが見えないケースです。

STEP

① 商談直後に、話した内容と相手の反応を簡潔にメモ

② 「どこで刺さったか/刺さらなかったか」を主観でひとこと添える

③ Slackに「商談メモ」として投稿し、チームメンバーに一言コメントを促す

④ フィードバックをもとに、次回商談の改善点を追記

具体的には、「課題ヒアリングで深掘りできず→次回は“5W1H質問テンプレ”使ってみる」など、アクションに変換するのがコツです。

一人で反省せず、チームで振り返ることで、営業全体の底上げに繋がります。

「決裁者の肩書き」を初回ヒアリングで必ず確認している

最初に「誰が決めるのか」を押さえておくと、無駄な遠回りが減ります。

提案の方向性も、商談の組み立ても、最初の一歩でほぼ決まります。

ヒアリングで緊張していると、つい商品の話ばかりしてしまいがちですが、決裁者の存在を見落とすと、あとで必ず“戻り作業”が発生します。

この確認は、情報を引き出すというより、“地図を描く作業”に近い感覚です。

肩書き=関心領域。つまり、役職が分かれば、相手が何を重視するかも想像しやすくなります。

営業の武器は「情報」ではなく、「情報の順番と角度」です。

・「ご提案先はどちらの部署まで関わられることが多いですか?」と“確認口調”で聞いておく

・「意思決定までの流れ」を、業界別・企業規模別にあらかじめ“想定”しておく

相手を知るより先に、“構造”をつかむと、商談はグッと進めやすくなります。

「競合比較トーク」を3パターン準備して使い分けている

競合の話をうまく扱える営業は、信頼を積み上げるのが早いです。

「違いを語る」=「自社を選ぶ理由を示すこと」だからです。

ただ、言い方を間違えると、比較どころか“売り込み感”だけが残ってしまいます。

比較は説得の武器ではなく、「納得を助ける地図」のようなもの。

相手の理解度と検討段階によって、見せ方を変えるのがコツです。

特に法人営業では、競合を知らない担当者、知っているが迷っている担当者、すでに比較表を持っている担当者と、3タイプに分かれます。

それぞれに合った比較トークを準備しておくと、瞬時に切り替えができます。

3タイプ

・競合を知らない→一般的なものと自社サービスの違いを伝える

・知っているが迷っている→何で比較するべきかを提案し、説明+運用面を補足する

・すでに比較表を持っている→比較項目に入っていな要素や運用後の違いなどを補足する

競合比較は、話す内容ではなく“話す順番”で印象が決まります。話の流れを整えるだけで、信頼の厚みが変わります。

「価格NG」ではなく“何に価値を感じるか”を聞き出している

値段の話でつまずく前に、「相手が本当に求めていること」を聞き出す流れを作っておきたいところです。

「価格NG」とは、予算的に無理という意味ではなく、価値と価格が釣り合っていないというサインのことが多いです。

ポイントは、「比較対象」や「意思決定の軸」をさりげなく確認しておくことです。

よくあるのは、「いきなり金額を提示してしまい、価値説明の余地がなくなる」ケースです。

STEP

① 商談冒頭で「他社さんとも比較されてますか?」とやんわり聞く

② 相手の反応に合わせて、「一番大事にされてるポイントってどこですか?」と深掘る

③ 「価格感はあくまで参考までにですが…」と前置きしながら提案内容を整理して伝える

具体的には、「たとえば成果保証型や分割など柔軟に設計することも可能です」と伝えると、価格の話が“相談ベース”に変わります。

「金額」ではなく「感じている価値」の方に焦点を合わせると、商談の空気がガラッと変わってきますよ。

「提案資料」は結論→課題→提案の順で構成している

読み手の意思決定を助けるために、「一番伝えたいこと」を先に伝える構成が効果的です。

この構成は、最初にゴールを示すことで、全体像がクリアになり、課題や提案の理解度も上がる特徴があります。

ポイントは、「主張(結論)→理由(課題)→手段(提案)」という流れを守ることです。

よくあるのは、「自社紹介や課題の羅列から入ってしまい、肝心の提案が伝わらない」パターンです。

STEP

① 冒頭で「結論:◯◯の成果を◯ヶ月で出せる見込みです」と明示

② 次に「なぜ必要か」の背景として、相手企業の現状や課題を示す

③ 最後に「具体的にどんな支援が可能か」を構成や流れで可視化する

具体的には、「だからこそ、◯◯の仕組みを活用したこの流れをご提案します」とまとめると一貫性が出ます。

読み手が途中で迷わない資料構成が、提案の納得感を一段上に引き上げてくれます。

「商談後30分以内」に振り返りメモを必ず書いている

記憶が熱いうちに書くことで、精度も改善策も桁違いになります。

商談直後は、相手の反応・自分の言葉・空気のズレなど、鮮明に覚えている一番のタイミングです。

時間が経てば経つほど、印象は「都合のいい解釈」にすり替わってしまいます。

その場で振り返ることで、曖昧だったやりとりも言語化され、次回の商談準備が格段にラクになります。

特に、BtoBの営業は“積み上げ型”です。1回ごとの質が次の結果に直結します。

・「受注に近づいた一言」を記録しておくと、後日の打ち返しに使える

・「相手の温度感の変化」を可視化しておくと、見込みの精度が上がる

一度きりの感触を、次の勝ちパターンに変えるのは、30分以内のメモだけです。

「KPI管理」を日々チェックしている

KPIを「目標」ではなく「行動の羅針盤」として見ている営業は、やっぱり成果が安定しています。

毎日スプレッドシートやSFAツールを開いて、自分の数字と少しだけ向き合うことが大切です。

数字を見る習慣がつくと、感覚ではなく「次に何をするか」が見えてきます。

大切なのは、「理想とのズレ」ではなく「動きのズレ」に気づくこと。

- 「案件化率」の変化に気づく

- 「商談数」が増減した日をメモする

- 「リード獲得→初回接触」までの日数を見直す

感覚で動くより、毎朝2分の“数字の振り返り”が、判断力を底上げします。

▼編集部のおすすめ動画を見る

営業の最重要KPIとは?売上・成約率・活動量を徹底解説

「スケジュール管理」を徹底し締め切りから逆算している

スケジュールは「詰める」よりも「余白を確保する」ためのツールだと捉えている人ほど、商談の質が高い印象があります。

締め切りギリギリに追われるのではなく、逆算して“準備の時間”を先に押さえておくことが大切です。

予定を立てる目的は、タスクを管理することではなく「焦らない状態」をつくることかもしれません。

ポイントは、「やることリスト」ではなく「やれる状態づくり」です。

- 「提案資料」は提出の3営業日前に仮完成させる

- 「商談前」は30分の振り返り時間をブロックする

「週末前」に翌週の山場を整理しておく

逆算の習慣が、営業の“質”を守る最初の防波堤になります。

「契約後のフォロー」を2週間以内に1回は入れている

「売ったあとこそ勝負」だとわかっている営業ほど、初期フォローを徹底しています。

契約後の2週間は、クライアントの熱が冷め始めるタイミングでもあります。

このときに連絡がないと、“売ったら終わり”と思われ、継続や紹介につながりにくくなります。

一方で、早めにフォローを入れておくと、信頼残高が大きく積み上がります。

特にSaaSや定期商材では、導入直後のケアが継続率を大きく左右します。

・「導入後の困りごと」を拾っておくと、カスタマーサクセスに橋渡しできる

・「他部署の展開希望」を聞いておくと、アップセルのきっかけになる

関係を育てるか、終わらせるかは、契約後の2週間で決まってしまいます。

営業ができる人のすごい技術と5つの例文

「5W1H」で課題を掘り下げる癖がある

営業で成果を出す人ほど、ヒアリングの初手から「5W1H」で相手の状況を具体的に可視化しています。

「何が・なぜ・いつから・誰が・どのように・どこで」課題に関わっているのかを言語化できると、提案の“刺さり度”が一気に上がります。

テンプレート例文

まず、現在の□□業務における課題について、どのタイミングで・なぜ・どのようにお困りか、少しお聞かせいただけますか?

↓(そうですね、たとえば◯◯の確認作業に手間がかかっていて…)

ありがとうございます。ちなみに、その◯◯の確認作業はいつ頃から課題に感じていらっしゃいますか?また、主にどなたが担当されていますか?

↓(半年前くらいからで、今は部内のAさんが主に…)

なるほど、ではAさんが1日に対応されている件数は大体どのくらいでしょうか?また、それにどれくらいの時間がかかっているか把握されていますか?

↓(毎日20件くらいで、1件あたり10分以上…)

ありがとうございます。それですと、月に⬜︎⬜︎時間ほど工数が発生している可能性がありますね。もしこの工程を自動化できたら、かなり負担軽減になるかと思いますが、そういったお取り組みはこれまで検討されたことございますか?

このトークのポイントは、5W1Hを使って「相手の業務の解像度」を一段引き上げること。

課題の粒度が明確になると、相手も自分ごととして「改善後の姿」をイメージしやすくなります。営業は提案より“質問の質”で勝負が決まります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【2025最新】ヒアリングこそ営業の命!その理由と実践法を解説

「冒頭10秒」で相手に“おっ”と思わせている

最初の10秒で相手の関心をつかめる営業は、無意識に「数字・事例・相手目線」のどれかを一言目に入れています。

事前準備で“相手の琴線”に触れるキーワードを仕込んでおくことで、会話の主導権を取りやすくなります。

テンプレート例文

突然ですが、御社と同業の◯◯社様では〇〇を使って月に⬜︎⬜︎時間分の作業を削減された事例がありまして、今回ぜひその内容をご共有したくご連絡いたしました。

↓(え、どんな内容ですか?)

ありがとうございます。たとえば、△△の業務を可視化することで、現場での属人対応が減り、☆☆%のスピード改善につながっています。

↓(それ、うちでもできそうですか?)

実は御社の□□業務にも似た特性がありそうでして、同様の仕組みで初月から成果が出たケースもあります。5分だけ、お時間いただけますか?

↓(いいですよ)

ありがとうございます。では、最初に〇〇社様が“何を変えたか”のポイントだけご説明させてください。

このトークのポイントは、**最初の10秒で「相手に関係ある」「数字がある」「事例がある」のいずれかを盛り込むこと。**相手の“聞く姿勢”をつくれるかどうかで、その後の商談の質は大きく変わってきます。

「反論」はまず“共感”から入って会話を崩さない

商談中に出てくる「うちは今、予算が…」「ちょっと社内で検討してから…」といった反論は、チャンスでもあります。反論された瞬間に説得しようとすると、空気が一気に硬直しがちです。まずは相手の立場に共感を示しつつ、同じ目線で課題の“再定義”ができると、商談が前に進むきっかけになります。

テンプレート例文

〇〇のご提案をしております○○株式会社の△△と申します。御社のような業界でよくあるお悩みに対応した事例があり、お役に立てるかと思いご連絡しました。

↓(うーん、ただ今期の予算がもう…)

そうですよね、年度の後半は特にご予算の調整が難しいお話、他社様でもよくお聞きします。

↓(そうなんですよ…)

ちなみに、〇〇社様も同じように「今期は厳しい」とおっしゃっていたのですが、初期費用が抑えられるプランをご案内したことで、実質初月◯◯円のご負担でスタートされています。

↓(え、そんなプランあるんですか?)

はい、ご状況に応じて導入時期を△△月に調整することも可能ですし、成果が出るまでは⬜︎⬜︎の支援もこちらで対応しております。もし少しでもご興味あれば、5分ほどで全体の流れをご説明できる資料をお送りしますが、いかがでしょうか?

このトークのポイントは、相手の反論を受け止めてから“選択肢”を提示する流れにあります。無理に突破するのではなく、相手の視点に立って「それなら、こういう方法もありますよ」と、対話をつなぐための具体策を一つ用意しておくことが鍵になります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【営業トーク・切り返し】切り返しの営業トーク(テレアポ・商談で成功する話し方)

「導入事例」は数字と成果をセットで伝えている

「似たような会社ではどうだったか?」は、商談でほぼ必ず出てくる関心ポイントです。だからこそ、導入事例は“数字”と“変化”をセットで話すのが鉄則です。「何が」「どれくらい」「どう変わったか」を具体的に伝えることで、相手の中に「自社で使ったらどうなるか」の輪郭がくっきり浮かびます。

テンプレート例文

今回は、御社と同業界の事例をもとにご紹介させていただいております。

↓(それ、うちにも当てはまりそうですね)

たとえば、〇〇社様では導入から1ヶ月で作業時間が◯◯時間削減され、3ヶ月目には会議準備の時間が△△%短縮されました。

↓(けっこう効率化できてますね)

実際に現場の方からも「これまで月末は毎回残業していたのが、今は定時で帰れるようになった」とのお声をいただいています。

↓(うちも同じような課題あるんですよ)

御社の業務フローでも、初期設計の段階で⬜︎⬜︎を意識すれば、導入2ヶ月目には同じような成果が出せる可能性が高いです。一度ご状況を伺いながら、具体的な展開案をご提案できればと思います。

このトークのコツは、単なる成功談ではなく「数字」「現場の声」「時間軸」をセットで語ること。お客様が“自分の現場”に置き換えてイメージできるかどうかが、次のアクションにつながる分かれ道になります。

「クロージング」は“この日から動き出せます”で背中を押している

クロージングの場面では、導入後の“初動スケジュール”を明確に伝えることで、お客さまの「まだ早いかも」という心理ブロックを軽くできます。

「契約日から◯日以内にここまで完了できる」という“起点”を提示するだけで、商談は一気に具体性を帯びて前に進みます。

あくまで軽やかに、でも確実に背中を押す言い回しが効果的です。

テンプレート例文

導入についてご興味をお持ちいただけたとのことで、ありがとうございます。

↓(今すぐにというわけではないのですが…)

ありがとうございます!たとえばご契約が◇◇日だとすると、△日後には初期設定が完了し、⬜︎⬜︎日からは現場で〇〇をご活用いただける想定です。

↓(そんなに早いんですね)

はい、実際に〇〇業界の□□社様でも、初回ミーティングから5営業日で利用を開始いただき、10営業日目には〇〇の効果が数値で出はじめました。

↓(うちもそれくらいでスタートできるんでしょうか?)

はい、御社のように拠点が複数あっても、事前準備を共有すればスムーズにいけます。必要であれば導入までのステップを整理した資料もご案内いたしますが、いかがでしょうか?

このトークのポイントは、「いつから・どう動き出せるか」の“初動の解像度”を高めてあげること。お客さまの「不安」と「興味」の狭間に、やさしく一歩踏み込むためのトリガーになります。

できる営業マンの話し方3つのコツ

「雑談のネタ」を業界ニュースから毎日仕入れている

雑談のネタとは、商談や訪問時に相手との会話のきっかけをつくる情報のことを指します。

つまり、営業トークの“助走”として信頼を築くための大事な一言とも言えます。

でも、どんな業界のどんなニュースを拾えば、雑談として成立するのでしょうか?

実は、「業界名×最近の変化」の掛け算で探すと、相手が反応しやすいネタに自然と出会えます。

たとえば、

「物流業界の“人材確保策”を紹介する」

「建設業界の“法改正に向けた動き”を話題にする」

のように、相手の関心に近いニュースを選ぶことがコツです。

ポイントは、“教えてもらう”姿勢で話題を振ること。これが共感を呼びます。

毎朝1分、業界の変化に目を通す習慣をつくるだけで、雑談力は一気に磨かれます。

|

項目 |

例文 |

|

情報の切り口 |

「最近、物流業界で“△△採用”が増えてるそうですね」 |

|

話題の深掘り |

「御社では、そういった動き、何か取り組み始めていたりされますか?」 |

|

ニュースの活用 |

「先週、建設業界向けの展示会で“省人化ソリューション”が話題だったようで」 |

|

雑談から商談へ |

「そのあたりの課題感って、今どんなお声が多いですか?」 |

相手の「それ、ちょうど気になってた」に触れられるようなネタ選びが、営業の最初の一歩を滑らかにしてくれます。まずは1業界1ネタ、手元にストックしておきましょう。

▼編集部のおすすめ動画を見る

売れる営業はこの「雑談」で差をつける。トップセールスはこう雑談する!

「間の使い方」で相手に考える余白を残している

「間の使い方」とは、会話の中であえて言葉を止める“沈黙の技術”のことを指します。

つまり、相手に思考のスペースを渡すための“無言の提案”とも言えます。

でも、営業トークの途中で黙るのは不自然にならないでしょうか?

実は、“黙る”ことでこそ、相手が話し出しやすくなる場面が少なくありません。

たとえば、

「価格の話を出した直後に“3秒沈黙”する」

「導入事例を語った後に“相手の表情を見る”間をつくる」

のように、言い終えた後の“余白”が、相手の納得や本音を引き出すことにつながります。

ポイントは、自分が話し続けるよりも“相手に話させる空気”を大切にすることです。

焦らず沈黙を味方につけるだけで、商談の“深度”はぐっと変わってきます。

|

項目 |

例文 |

|

沈黙を使う |

「こちらの価格でご提案してまして……(3秒沈黙)」 |

|

反応を待つ |

「実際、導入された企業様ではこういう変化がありまして……(表情を見る)」 |

|

間の使い方の効果 |

「あ、そういえばうちも同じような課題ありまして」と相手が話し始める |

|

話しすぎを防ぐ技 |

「……そのあたり、どう感じられますか?」と振って余白をつくる |

会話のテンポを“詰めすぎないこと”が、信頼関係を育てるきっかけになります。営業こそ「話す力」だけでなく「黙る力」も武器になるんです。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【営業トーク】マシンガントーク厳禁!会話を制する「間」の使い方

「専門用語」は相手の頭の中にある言葉に翻訳してから使っている

専門用語を使うとは、業界固有の言い回しや略語を用いて説明することを指します。

つまり、知識のある人には通じても、初対面の相手には「何の話か分からない」と感じさせてしまう危険があるということです。

「営業って専門用語を使った方が“できる人”に見えるんじゃない?」という疑問もありますが、

実は、相手の“頭の中にある言葉”で言い換えてから話すことで、理解スピードと信頼が大きく変わります。

たとえば、

「“フルファネル施策”を“認知からCVまで一貫支援する流れ”に言い換えて伝える」

「“MAツール”を“メールを自動で送れる仕組み”に言い換えて説明する」

のように翻訳してから話すことで、相手はスッと内容を飲み込みやすくなります。

ポイントは、相手の語彙や経験を前提に「言い換える」ひと手間を惜しまないことです。

言葉が伝わると、商談のテンポもスムーズになり「話がわかる営業だな」と感じてもらえるはずです。

|

項目 |

例文 |

|

専門用語の翻訳 |

「“リードナーチャリング”→“問い合わせ後の温度感アップ施策”に置き換える」 |

|

相手語彙で説明 |

「“LTV最大化”→“継続して長く使ってもらう仕組み”と伝える」 |

まずは、よく使う専門用語をいくつか“翻訳辞書”として自分なりに整理しておくと、初回訪問や資料説明の場面で非常に役立ちます。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【知らないと最悪】営業成績一位が教える!わかりやすく伝える説明力の作り方

営業ができる人になるための4つの効果的な手順

「数字から逆算」してやるべき行動を明確にしている

目標から逆算して動くと、迷いなく行動を選べるようになります。

「数字から逆算」とは、売上目標を起点に、必要なアポ数・商談数・提案数を具体的な“行動単位”にまで落とし込む考え方です。

ポイントは、「感覚ではなく、毎週“何件動けばいいか”を定量で見える化すること」。

よくあるのは、「今月あと何すればいいか」がふわっとしてしまい、優先順位があいまいになるパターンです。

STEP

① 月間の売上目標から平均単価を割り、必要な成約件数を算出

② 成約率から逆算して、必要な商談数・提案数・アポ数を明確化

③ 1週間ごとに「あと何件必要か」を割り戻す

④ 毎週月曜に、必要アポ数とそのリストアップをルーチン化する

たとえば、「今週あと4件アポが必要」とわかれば、時間の使い方がグッと締まります。

“やるべきことが見えている人”は、商談でも自信がにじみます。今日から自分の数字を「行動」に翻訳してみてください。

「仮説ヒアリング」を提案前の当たり前にしている

相手の課題を“仮説”をもとに整理して聞くと、ヒアリングが一気に深くなります。

「仮説ヒアリング」とは、事前に業界・役職・企業情報をもとに“ありえそうな悩み”を自分なりに考え、それを軸に質問するやり方です。

ポイントは、「あくまで仮説として提示し、ズレを素直に修正していく姿勢」を見せること。

ありがちなのは、仮説を押しつけてしまい「当社のこと何も分かってないな」と反感を買うケースです。

STEP

① 商談前に相手企業の業界構造・ポジションをざっくり把握する

②「この立場なら、〇〇に困ってるかも」と仮説を複数用意

③ 商談冒頭で「仮にですが…」と前置きして、その仮説をぶつける

④ 相手の反応から、“ズレ”や“温度感”を微調整して質問を深掘る

たとえば、「営業現場の属人化によって今後の営業方針の設計が難しくなっているのかもなと思っていたんですが、実際いかがですか?」と聞くだけで、会話の入り口がグッと具体的になります。

“理解しようとする姿勢”が伝わると、相手の本音も引き出しやすくなります。まずは1つ仮説を用意してみてください。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【2025年版】2段階でできる!深く刺さる営業法【質問型営業・仮説ヒアリングの実践】

「提案ロープレ」を商談前に上司とやって修正している

実戦に強くなるには、机上よりも“現場を想定した訓練”が近道です。

「提案ロープレ」とは、提案の内容や伝え方を上司と模擬的に練習し、リアルなフィードバックをもらう手法のことです。

ポイントは「週1の定例化」と「言い回しの細部まで見直す視点」を持つこと。

やりがちなのは、“一度やって満足してしまう”ことですが、それでは改善しないことも多いです。

STEP

① 提案資料を元に5〜10分でプレゼン

② 上司から即フィードバック(特に表現、構成、順序)

③ 修正ポイントをメモし、翌週までに改善→再ロープレ

この“修正→実演→再修正”のサイクルが、提案精度を底上げしてくれます。

「本番前に、ミスを出し切る時間」だと思って、週1のルーティンに取り入れてみてください。

「録音→振り返り」で話し方を毎回磨いている

営業の“成長スピード”は、自分の話し方を「自分で聞く」ことで一気に変わります。

「録音→振り返り」とは、自分の商談やロープレを録音し、それを客観的に聞き返して改善点を見つける習慣のことです。

ポイントは「録ったらその日のうちに聞き返す」ことと、「話の“癖”を一つずつ潰す視点」を持つこと。

よくあるのが、録音して満足し、聞き返さずに終わってしまうパターンです。

STEP

① 録音はスマホのボイスメモでもOK(できれば毎回)

② 聞き返すときは「語尾の曖昧さ」や「間の使い方」に注目

③ 気になる部分をメモし、次の話し方に反映する

営業は、“話す仕事”ではなく“伝わる話し方”の仕事です。

自分の声を“第三者の耳”で聞いてみると、新しい気づきが必ずありますよ。

▼編集部のおすすめ動画を見る

効果的な営業商談の振り返りかた — 一流のSaaSセールスが実践する振り返り術

営業でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「営業のやり方を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?

せっかく試行錯誤しても、見込み客とすら出会えずに終わってしまう。

アポは取れても温度感が低く、提案の手応えも薄い。

そんな日々が続くと、「このやり方で合ってるのか?」と不安になりますよね。

実は、多くの営業パーソンが同じ壁にぶつかっています。

法人営業は情報収集、戦略設計、アプローチ…すべてが地道で時間のかかる作業です。

でも、そこでひとりで抱え込まず、“専門家の力”を借りてみるという選択肢もあるんです。

弊社スタジアムの『営業代行サービス』なら、IT・Web領域に強い専属営業が、御社の課題に応じた戦略と実行で支援します。

本気で成果を出したい方こそ、一度お話を聞いてみてください。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集

営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由

飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

2025年【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

2025年【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

2025年成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

2025年最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き/2025年最新】

2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

最終更新日