【7つのシーン別】営業トークスクリプトの作り方9つの手順・3大活用術

「そのスクリプト、本当に“現場で使える”ものですか?」

この記事では、スクリプトの形だけでなく「作り方」と「成果の出る使い方」まで、本当に現場で役立つ実践ノウハウをまとめました。

・営業トークスクリプトの作り方9つの手順(目的の設定〜型化までのSTEP)

・トークスクリプトに含めたい5つの要素基本構成(キーマン特定、課題深掘り・クロージング等)

・営業ヒアリングで有効なトークスクリプトの3つの凄い活用術(仮説質問・他社比較・部署展開)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

営業トークスクリプトを作成する3つの目的

「商談化率」を上げるためにつくる

トークスクリプトは「会ってもらう」ためにつくる設計です。

目的は、相手が思わず反応したくなる言葉を最初に届けるためです。

初動の一言で、相手の「これは自分ごとかもしれない」という感情を引き出せるかどうかがポイントになります。

現場で実際に使われている工夫は以下の通りです。

- 「似た業界で成果が出た話」を最初に伝えるようにする

- 「困ってそうな課題」にあえて先回りして触れるようにする

- 「●日空いてますか?」で自然に日程の話を切り出すようにする

このように、最初の15秒で関心を引ける構成にすることで、商談につながる確率は確実に変わってきます。

商談を組むためのトークは、気合より設計です。準備が、成果を引き寄せます。

「誰でも結果が出る営業」を仕組みにする

成果が出る営業を再現するため、ポイントは「成功の型を見える化すること」になります。

感覚や経験ではなく、誰がやっても成果に近づける共通ルートを用意することが目的です。

現場では、トークスクリプトを使って「商談の流れ」を整理し、迷わず進められる状態をつくることが重要です。

話す順番、質問の切り出し方、提案の組み立て方を明文化することで、属人性がぐっと減ります。

実際の営業現場で使われている具体例は以下の通りです。

- 「導入事例の伝え方」を冒頭5分に固定する

- 「相手の課題を引き出す質問」を一覧にする

- 「料金説明の順番」を一言一句決めておく

このように、商談の流れを設計しておくことで、経験が浅くても成果に近づきやすくなりす。

誰が対応しても一定の質を保てるため、チーム全体の営業力が底上げされやすくなります。

「磐石な準備」を習慣化して組織として数字に繋げる

商談前の準備を徹底することが、営業組織全体の数字を安定させる一番のポイントになります。

目的は、誰が対応しても成果につながる“仕組み”をつくるためです。

属人的なトークは場面によって強みもありますが、再現性がないために成果が読めなくなります。

だからこそ、スクリプトで土台を固めることで、「どの営業でも一定の成果が出る」状態をつくることが重要です。

準備が標準化されているチームは、育成スピードも速く、数字の波も小さくなります。

現場で実際に役立っている具体例は以下の通りです。

- 「初回面談の流れ」をテンプレ化して共有する

- 「競合比較トーク」を事前に3パターン用意する

- 「顧客の断り文句」を想定し切り返しを練習する

準備が整っているだけで、落ち着いて商談に臨めますし、相手の反応にも柔軟に対応しやすくなります。

数字を伸ばすためには、“準備をチームの習慣にする”ことが何よりの近道かもしれません。

営業トークスクリプトの作り方9つの手順

まず「何をゴールにするか」を決める

トークの目的が曖昧だと、話す内容もズレていきます。

ここで言う「ゴール」は、相手にどう動いてもらいたいかの“具体的な着地点”のことです。

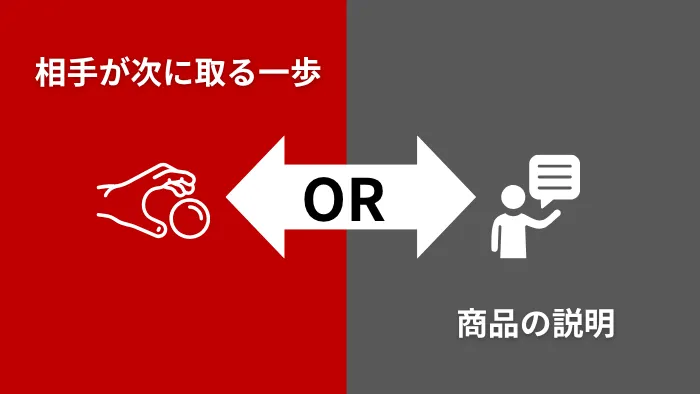

ポイントは、「商品の説明」ではなく、「相手が次に取る一歩」を明確にすること。

よくあるのは、「とりあえず話せたからOK」と満足してしまい、結局何も進まないケースです。

例えば、「今日の電話で“その資料見てみますね”の一言をもらう」「訪問後に“一度うちの課長に話してみます”が出れば合格」など、次のリアクションを引き出せたかで成否を判断します。

一言で言える“次の一手”を、自分の言葉で事前に決めておくだけで、トークの軸がぶれなくなります。

「誰に話すか」を徹底的に絞り込む

スクリプトを磨くより先に、「誰に話すか」を突き詰めるほうが成果につながります。

これは、“伝える内容”より“届ける相手”の選定が営業では先にくるという考え方です。

ポイントは、「悩んでいる人」ではなく「今まさに行動したい人」に絞ることです。

よくあるのは、「幅広く刺さるように」とペルソナ設定がぼやけてしまうこと。

結果として、誰にも強く響かないトークになりがちです。

具体的には、

①「今すぐ行動する可能性が高い層」を3つの条件で仮説立てし、

②過去の成約データと照らし合わせて、

③一番動きやすかった層にスクリプトを特化させます。

スクリプトは「相手を選びきる」ことで、はじめて本当の威力を発揮します。

まずは、「誰に絶対刺さってほしいか?」を一人に絞ってみてください。

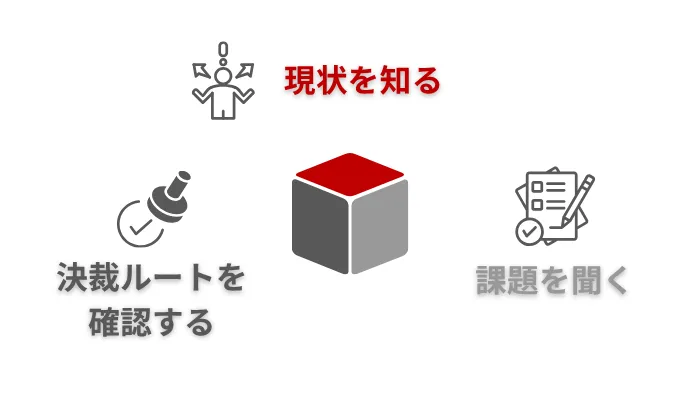

「聞くべき質問」を3つに絞っておく

ヒアリングは、聞く項目を増やすより「3つ」に絞った方が、相手の本音が出やすくなります。

これは、BtoBの商談で“意思決定プロセス”を最短で把握するための質問設計です。

ポイントは、「現状」「課題」「決裁ルート」の3つを外さないことです。

よくあるのが、製品の紹介に時間をかけすぎて、肝心の“決まる条件”を聞き逃すことです。

結果、提案が的外れになり、次のアポすら取れないことがあります。

具体的には、

①「今、社内でこの分野に時間やコストが割かれてるところって、ありますか?」

②「その中で“変えたいけど進んでいないこと”って何かありますか?」

③「実際に導入となると、どなたがご判断されるケースが多いですか?」

この3つを聞くだけで、相手の状況と“誰が決めるか”が見えてきます。

法人営業は、“深く刺さる3問”があるだけで、商談の濃度が一気に変わってきます。

次の訪問では、この3つをメモに忍ばせてから向かってみてください。

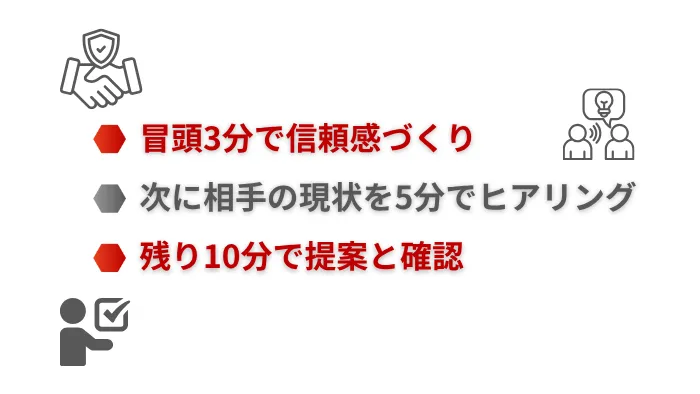

話の流れを「ざっくり台本化」しておく

商談の前に「全体の流れ」を頭に入れておくだけで、焦らず自然に会話が進みます。

ざっくりでいいので、「この順番で話す」と決めておくと、どんな場面でも迷いません。

ポイントは「導入」「ヒアリング」「提案」「確認」の4つをシンプルに押さえること。

よくある間違いは、最初のアイスブレイクで話しすぎて、時間が足りなくなるケース。

例えば、「冒頭3分で信頼感づくり」「次に相手の現状を5分でヒアリング」「残り10分で提案と確認」という具合に、流れをタイムラインで持っておくと、頭が整理されます。

商談前の5分で、自分だけの「ざっくり台本」を作ってみるところから始めてみてください。

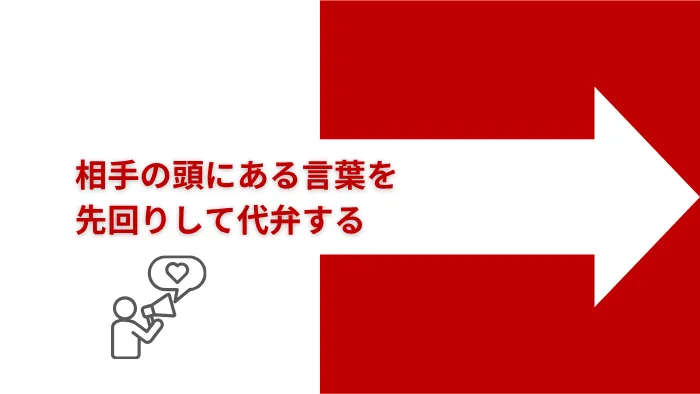

最初のつかみは「共感か違和感」で始める

冒頭で相手の心をつかむには、「あ、この人、わかってるな」と思わせる共感か、思わず反応してしまう違和感のどちらかを意識して入れることが大切です。

「共感」は、相手の悩みや日常に寄り添う切り口で、「違和感」は少しズレた表現や逆説的なフレーズで注意を引くものです。

ポイントは、“相手の頭にある言葉”を、こちらが先回りして代弁すること。これが共感の鍵になります。

よくある失敗は、商品説明や自社の話から入ってしまい、「で、何の話?」と思われてしまうパターンです。

たとえば、「最近、●●って、手間かかりませんか?」と相手が感じている“面倒ごと”に触れてから、「実はその部分、ちょっとした工夫で変わるかもしれなくて…」と続けるだけで、耳を傾けてもらいやすくなります。

最初の15秒で、“この人、ちょっと気になる”と思わせる一言を、あらかじめ用意しておきましょう。

「よくある拒否」の返しを用意しておく

相手から「間に合ってます」「忙しいので」といった“定番の断り文句”が出たとき、焦らず自然に返せる準備があるかどうかで、その後の展開が大きく変わります。

「よくある拒否」とは、最初の会話で反射的に出る“防御ワード”のようなものです。

大切なのは、「それ、よく聞くんです」と一度受け止めてから、「実は●●さんとお話した時も同じだったんですが…」と、“第三者の事例”で橋をかけること。

よくあるのは、「そうですよね、失礼しました」とそのまま退いてしまい、チャンスを逃すケースです。

たとえば、「間に合ってるんです」と言われたら、「実は、その“間に合ってる状態”をよりラクにする話なんです」と“今の正解を否定しない”切り返しをすると、空気が変わることがあります。

一歩引いて、でも一歩踏み込む。この絶妙な距離感を保つ返しを、いくつか事前に用意しておくと安心です。

自然に「Yes」が出る流れを組む

「Yes」と言いたくなる流れを意識するだけで、相手の態度が驚くほど変わります。

これは、無意識のうちに「同意」を積み重ねる心理を活用する方法です。

ポイントは、「質問の順番」と「問いかけの内容」の設計にあります。

よくある間違いは、最初から提案やクロージングに踏み込んでしまうパターンです。

いきなり本題を迫ると、相手の思考が“拒否モード”になってしまうことがあります。

具体的には、

①「最近、◯◯について気になっている方が増えてまして…」→

②「実際、〇〇さんもそういった場面ってあったりしますか?」→

③「もし対策できるとしたら、検討の価値はありそうでしょうか?」

のように、「共感」→「軽い同意」→「前向きな確認」の順に流れをつくるのが効果的です。

まずは、“Yes”を引き出す流れを、台本の中に意識して組み込んでみてください。

録音して「棒読み感」がないか確認する

スクリプトができたら、必ず一度「自分の声で録音」してチェックしてみてください。

棒読みになっていないかを客観的に確認する大切な工程です。

ここでは、「抑揚」や「間(ま)」の自然さに注目すると効果的です。

よくあるのが、「一言一句そのまま読もう」としてしまうあまり、口調が機械的になってしまうこと。

言葉の意味よりも“読むこと”に意識が向くと、不自然さが出やすくなります。

具体的には、録音して

・声のトーンが一定すぎないか?

・文末が毎回同じリズムになっていないか?

・聞いていて引っかかる言い回しはないか?

をチェックしてみてください。

話す自分を“第三者の耳”で聞くつもりで、感情の乗せ方や語尾の自然さを微調整していきましょう。

現場のトークから「売れた型」を抽出する

実際に契約につながったトークを分析することで、「売れた型」が見えてきます。

これは、成果を出した“リアルなやりとり”から再現性のある要素を抜き出す作業です。

ポイントは、「どのフレーズで相手の反応が変わったか?」を観察することです。

よくあるのは、「流れごと保存」して満足してしまい、どこが決め手だったかを振り返らないこと。

結果だけ見ても、“なぜ売れたのか”は浮かび上がってきません。

具体的には、録音やメモをもとに

①“相手が反応した瞬間”をピックアップし、

②“その直前の一言”を抜き出し、

③似たような場面で何度も使われているかを比較します。

売れた瞬間を、言葉単位で“型”として蓄積していくと、スクリプトの精度が一気に上がっていきます。

まずは、今月決まった商談から1件選んで、言葉を分解してみてください。

営業トークスクリプトに含めたい5つの要素基本構成

「キーマンの特定」から逆算して始める

「キーマンの特定」とは、最終決裁を下す“本当の相手”を見つけることを指します。

つまり、話すべき相手を間違えると、どれだけ良い提案も前に進まないということです。

たとえば、

「“現場リーダー”には刺さったのに、稟議が止まってしまう」

「“役職者”に資料を渡したのに、検討テーブルに乗らない」

そんなもどかしさ、経験ありませんか?

より具体的には、「今この会話は、誰に届けるための伏線なのか」を意識することが重要です。

ポイントは、最初のヒアリングで“組織の構造”と“影響力の流れ”を把握しておくことです。

「誰に話すか」ではなく、「誰に届く話か」で動く。

それが、商談の命運を分けるスタート地点になります。

|

項目 |

例文 |

|

目的の逆算 |

「本日お話した内容は、◯◯部長にもしっかり届くように整理したいのですが」 |

|

意思決定者の把握 |

「ちなみにこのご提案、最終的にご決裁いただくのはどなたになりますか?」 |

|

流れを設計 |

「次回、そのご担当者様にもお時間いただける形が理想ですかね?」 |

|

届け方の工夫 |

「その方が納得しやすいポイントって、どんな観点だったりしますか?」 |

|

次アクション |

「では、今日の議事録を“共有用のまとめ”としてお送りしますね」 |

キーマンを先に見据えることで、最初の一言から提案の角度が変わってきます。

「誰に届けたいか?」を起点にした対話が、最短で受注に近づく道しるべになります。

相手の「課題感」を引き出す問いを入れる

課題感を引き出す問いとは、相手が自分の中にある“もやもや”を言葉にできるよう背中をそっと押す質問のことです。

たとえば、

「提案した後って、どのくらいの確率で社内共有されてますか?」

「初回提案の段階で、意思決定者に届いている実感ってありますか?」

のように、業務の“当たり前”に揺さぶりをかけると、相手は自然と内省します。

では、営業で信頼をつくるにはどう聞けばよいのでしょうか?

「事実確認→感情→理想像」の順で問いかけると、会話がぐっと深まります。

表面的なニーズではなく、内にある本音が出てきた瞬間が、商談化への筋道です。

ポイントは、問いで相手を試すのではなく、整理を手伝うように話しかけることです。

「課題」は教えるものではなく、引き出すもの。優しい問いが、相手を前に進めます。

|

項目 |

例文 |

|

状況を確かめる |

「最近、初回商談の温度感ってどう感じてますか?」 |

|

行動の背景を探る |

「その資料、先方の誰が一番見てくれてる印象ですか?」 |

|

数値変化に注目する |

「提案から受注まで、今って何週間くらいですか?」 |

|

感情に触れる |

「実はこの流れ、ちょっと手応え薄いなって瞬間ありますか?」 |

|

理想を聞く |

「もし理想通りなら、どんな流れがいちばん楽ですか?」 |

まずは、相手が自分の言葉で話し出す瞬間をつくる。

その一言こそ、信頼の種になります。営業は、問いからはじまります。

「他社との違い」が一言で伝わる軸をつくる

「他社との違い」とは、数ある選択肢の中から自社を“選ぶ理由”を、一言で相手に届ける言葉のことです。

つまり、“どこが違うのか”をお客様が迷わず理解できる状態をつくる、ということです。

特徴ばかり並べても、お客様には“自分に関係ない話”に聞こえてしまうからです。

たとえば、

「“初回提案から受注率7割”の実績を軸に話す」

「“サポート体制”で他社が断った業種に導入する」

のように、違いは“結果”や“体験”に変えて語ると、リアルに伝わります。

ポイントは、商品ではなく“お客様に起こる変化”で違いを語ることです。

まずは、一言で相手の心に刺さる伝え方を探してみてください。

|

項目 |

例文 |

|

違いの伝え方 |

「他社と違って、“結果が出るまで並走”します」 |

|

数字の根拠 |

「導入企業の“売上伸長率1.8倍”を継続してまして」 |

|

行動の裏付け |

「“月2回の振り返り”で常に改善できる仕組みです」 |

|

他社との対比 |

「他社様は“初期設定のみ”ですが、弊社は…」 |

|

顧客視点の変化 |

「“社内の巻き込みが楽になった”とよく言われます」 |

たった一言が、商談の流れを変えることがあります。

違いを“売り文句”ではなく、“相手の納得”に変える。それが商談の勝負どころです。

クロージングは「次のアクション」で締める

クロージングとは、商談の終わりに「次の一歩」を一緒に決める会話のことを指します。

つまり、提案内容よりも“その後どう進めるか”の言葉が、信頼と継続の分かれ道になるということです。

“すぐに決められない”相手ほど、次の行動を一緒に設計することで一歩前に進めます。

たとえば、

「“決裁者向けの資料”をこちらで作成してお持ちする」

「“先方社内の意見”を聞いた上で再度ご相談する」

のように、“次のアクション”を営業側から先回りして提示すると、自然と商談が前進していきます。

ポイントは、「決めてください」ではなく「一緒に進めましょう」と伝えることです。

最後のひと言が、相手の心を動かす起点になります。

|

項目 |

例文 |

|

社内共有の支援 |

「決裁者向けの要点資料、こちらで整えてご提案しますね」 |

|

次回接点の明確化 |

「来週の○日あたりで10分だけご相談できたら嬉しいです」 |

|

状況の再確認 |

「社内で上がりそうな懸念点、事前に整理しておきましょうか?」 |

|

一歩手前の行動提案 |

「まずは無料トライアルで、実際に触ってみませんか?」 |

|

宿題の提示 |

「比較検討用に、競合との違いをまとめておきますね」 |

“売る”より“進める”を意識するだけで、クロージングは柔らかく、かつ強くなります。

今できる一歩を、相手と一緒に描いてみてください。

話が詰まらないように「分岐トーク」も用意する

分岐トークとは、相手の反応や関心に応じて“話題をずらす”ためのもう一つの会話ルートです。

つまり、商談が止まりそうな瞬間に“別の話題で空気を変える技”とも言えます。

「なぜか途中から相手の目が泳ぎだす…」そんな場面、実は“本題一本勝負”が原因になっていることも多いんです。

たとえば、

「“同業他社の取り組み”をさらっと出す」

「“オフィス移転”など相手の変化に触れてみる」

のように、“相手の関心が向きやすい話題”を投げてあげると、ぐっと会話が戻ってきます。

ポイントは、“商品説明を深掘る”より“会話の空気を読み取る”こと。

分岐トークは、準備しておくだけで沈黙を避けられるだけでなく、「ちゃんと相手を見ている営業だな」と信頼にもつながります。

まずは目の前の相手が反応しそうなトピックを3つ持っておくだけでも、商談の流れは驚くほど変わります。

|

項目 |

例文 |

|

他社事例で切り替え |

「○○業界だと“○○社さん”が最近この制度導入されてまして」 |

|

組織変化に触れる |

「御社、最近“組織再編”あったとお聞きしまして、今どんなテーマに注力されてますか?」 |

|

課題仮説で探る |

「“人材定着”って今、どのあたりで壁感じられてますか?」 |

|

業界動向に振る |

「最近“法改正”の話題、多いですが影響ありそうですか?」 |

|

オフィスの話題にする |

「エントランスのディスプレイ、季節感あって素敵ですね。社内で企画されてるんですか?」 |

分岐トークは“トーク力”より“準備力”がものを言います。

商談が止まりそうな瞬間に自然に投げられる“もう一つの糸口”、ぜひ今日から仕込んでみてください。

【法人営業7つのシーン別】刺さるトークスクリプトの例文

受付では「担当者に繋がないと損する感」を出す

受付対応では、“この内容は今ここで止めると機会損失になります”という空気を自然に出すことがポイントです。

「この話は早めに繋いでおいたほうが良さそう」と思ってもらうことで、担当者に取り次いでもらいやすくなります。

「実績・希少性・緊急性」のいずれかを軽く匂わせるのが効果的です。

テンプレート例文

〇〇のご支援をしている○○株式会社の△△と申します。〇〇業界でも導入が広がっておりまして、今回もご担当の方に〇〇の事例をご紹介したくお電話いたしました。

↓ (それ、うちにも関係ありそうですね)

ありがとうございます!直近ですと、同じ業界の〇〇様では、〇〇の導入で初月から業務時間を30%ほど削減されています。

↓ (え、それってウチでも使えるかもですね)

はい、御社と同じように〇〇業務が分散している企業様には特に効果が出やすく、実はこのあと△△地域での対応枠が限られておりまして…。

↓ (じゃあちょっと担当に繋ぎますね)

恐れ入ります、ありがとうございます。お繋ぎいただけましたら、まず3分ほどで全体の流れと事例をご説明させていただければと思っております。

このトークのポイントは、“この話を止めると自分が損をするかも”と思わせるニュアンスを会話の端々に散らばせること。

営業のスタートは受付対応から勝負が始まっています。空気感で“繋がないと損する”印象を自然に演出できるかが鍵です。

決裁者アポは「逆算トーク」で一発取りにいく

決裁者アポでは、“今ここで会わないと全体が遅れる”という逆算ストーリーが刺さります。

決裁者が気にするのは「タイミング」と「全体像」、つまり“今話を聞く意味があるか”です。

そこで「◯月導入→◯月効果創出」から逆算し、今の打ち合わせの必要性を納得させる構成が効果的です。

テンプレート例文

〇〇のご支援をしている○○株式会社の△△と申します。今回、〇〇を〇月中にご導入いただくことで、年内に効果を出すお手伝いができればと思いお電話しました。

↓ (年内って、ちょっと急ぎじゃないですか?)

おっしゃる通りでして、実は〇月中の導入に向けては、今月中にご判断いただけるとスムーズに進められるスケジュールです。

↓ (なるほど、導入から効果まではどれくらいかかるんですか?)

例えば、同じ業界の〇〇社様では、初期設定と社内トレーニングを含めて1ヶ月、翌月から実運用を開始し、3ヶ月目には〇〇業務の属人化を解消できました。

↓ (そのペースならうちも間に合いそうですね)

ありがとうございます。ぜひ一度、全体の導入ステップと他社事例をご説明させていただきたく、○月中に30分ほどお時間いただくことは可能でしょうか?

このトークのポイントは、決裁者が「今、動く理由」を自ら感じられるよう“導入から逆算した設計”で伝えること。

営業側の都合ではなく、「導入スケジュールありきで今聞く意味がある」構成にすることで、迷いを削ぎ落とせます。

初回商談は「3分で信頼を取る問い」から入る

初回商談では、まず相手の“本音を引き出す問い”から入ると、短時間でも信頼のベースが築けます。

「売り込み」ではなく、「理解しにきた人」という印象を与えることで、相手の警戒心が自然と和らぎます。

特に、相手の“過去の工夫や苦労”に目を向ける問いは、実体験を語らせやすく、関係構築に直結します。

テンプレート例文

〇〇のご支援をしております○○株式会社の△△と申します。今日はまず、御社が今まで〇〇に取り組まれてきた中で「これは地味だけど一番大変だった」と感じたことをお伺いしてもよろしいでしょうか?

↓(そういえば、あれが結構大変でした)

ありがとうございます。実は、同じようなことを仰っていた企業様で、〇〇の整理に約3ヶ月かかっていたのですが、実際にはそのプロセスを仕組み化するだけで週に5時間削減できた事例もありまして。

↓(それってうちも似てるかもしれません)

御社では、たとえば〇〇の共有は今どのようにされていますか? 現場ごとに工夫されているようであれば、そこに合わせて具体的な形でのご提案も可能です。

↓(ちょっと気になるかも)

ちなみに、同業の〇〇社様では、その話を伺った初回面談のあと、2週間後にはテスト導入がスタートしました。必要であれば、その時の資料も5分ほどで共有できますが、いかがでしょうか?

このトークのポイントは、「問い → 共感 → 話の展開」のリズムをつくること。

相手の過去を丁寧に掘り下げてから、似た業界の成功体験を重ねることで、“この人はわかってくれるかもしれない”という信頼感が自然に生まれます。

検討中の相手には「競合にはない一言」を用意する

相手が検討フェーズに入っている場合、ほとんどの情報はすでに頭に入っています。

だからこそ「他社には言えない一言」が、最終判断の決め手になることがあります。

単なるスペックの差ではなく、“その会社の業務や組織のリアルに根差した一言”を添えることで、比較検討の土俵から一歩抜け出せます。

テンプレート例文

〇〇の導入をご検討中とのこと、ありがとうございます。御社のように〇〇が現場ごとに分かれている組織では、「AよりもBを優先する現場判断」が頻発しやすい傾向があります。

↓(たしかにうちもそういう状況ですね)

その点、〇〇は他社と違い、部門ごとに運用ルールを柔軟に切り分けられる設計になっているので、無理に全社統一しなくても、現場が先に動き始められるのが特徴です。

↓(それは他とちょっと違うかも)

たとえば〇〇社様では、営業部門だけ先行導入して、その1ヶ月後に他部署にも広げていくような段階的な展開で、全社導入のハードルを下げていました。

↓(なるほど、うちもそういう進め方が現実的かもしれない)

ちなみに、よく比較される〇〇社様の場合、運用ルールを全社統一前提で作る必要があり、導入時の承認プロセスでやや時間がかかる傾向があるようです。

このトークのポイントは、「自社が“御社向き”である理由」を、他社比較で浮き彫りにすること。

決して他社を下げるのではなく、「御社の事情なら当社のほうがスムーズ」と自然に伝わるように、一言の差を仕込んでおくことがカギになります。

迷ってる相手には「他社事例」で背中を押す

迷っているお客さまは、性能よりも「自社に合うかどうか」で最後の一歩を踏み出せずにいます。

そんなときは、御社と似た業界・課題・規模の企業がどう変化したかを具体的に伝えると、判断が一気に前に進みます。

数字や現場の声をまじえて「その会社も最初は迷っていた」という流れで話すと、お客さまは自分を重ねやすくなります。

テンプレート例文

〇〇の導入支援を行っております〇〇株式会社の△△と申します。実は、御社と同じように「営業の属人化」でお悩みだった〇〇業界の〇〇社様でも、〇〇導入で成果が出ております。

↓(へぇ、それ気になります)

ありがとうございます!たとえば〇〇社様は、導入〇週間で案件管理が全営業に共有され、3週目には週1回の情報共有ミーティングが不要になりました。

↓(うちでも応用できそうですね)

特に、営業人数が5名以下のチームでも回るようになったことで、「引き継ぎミスで受注を逃す」といったことがなくなったと聞いています。

↓(他にも似た事例ってありますか?)

はい、同じく〇〇県の〇〇社様は、導入から1ヶ月で商談履歴を活用したクロージングに切り替え、月間の受注率が〇%から〇%に伸びています。御社にも近い背景があると感じておりますので、ご関心あれば3分ほどで事例資料をお送りします。いかがでしょうか?

このトークの要は、「相手と状況が近い企業が成果を出した」ことを、数字と流れでイメージさせること。迷っている相手には、“自分もできそう”と思えるストーリーが、何より背中を押します。

失注後は「今じゃない理由」を拾いにいく

失注=縁が切れる、ではありません。

むしろ「今じゃない」だけのケースが多く、その理由を丁寧に拾えば、次の打ち手につながる重要なヒントになります。

大事なのは、“断られた瞬間”に手放さず、「なぜ今じゃなかったのか?」を素直に聞きにいく姿勢です。相手の状況変化を掴めれば、半年後の商談再開率は大きく変わります。

テンプレート例文

〇〇のご提案を担当しておりました〇〇株式会社の△△です。今回は見送りとのご判断、誠にありがとうございました。

↓(いえ、こちらこそご提案ありがとうございました)

ありがとうございます。もし差し支えなければ、今回見送りのご判断となった背景や、タイミング的に合わなかった理由など、少しだけ教えていただけないでしょうか?

↓(実は、社内で別の取り組みが優先になってしまって…)

なるほど、別件のご予定があったのですね。ちなみにそのご対応は◯月頃までの予定と伺ってもよろしいでしょうか?

↓(おそらく◯月中には落ち着くと思います)

ありがとうございます。それでは◯月頃に、今回のご提案内容がその後の状況にフィットするかどうか、再度ご相談させていただければと思います。5分ほどの情報アップデートだけでも構いませんので、その際はまたご連絡させていただいてもよろしいでしょうか?

このトークの鍵は、「今回は見送り」を未来への布石に変えること。相手の“今じゃない理由”を聞き出すことで、再提案のタイミングと中身をより鋭く練ることができます。失注こそ、次のチャンスの入り口です。

既存提案は「課題の変化」に切り口を変える

「今の課題は、最初に導入した時と同じですか?」と、さりげなく“前提のズレ”を突くことで、既存顧客の関心は一気に再加熱します。

導入済みの価値を否定せず、「あの時の最適が、今も最適とは限らない」という視点に立つと、自然に追加提案の土壌ができます。

特に環境変化や人の入れ替わりがあった組織には、“前と違う”ことを共通認識にする問いかけが効果的です。

テンプレート例文

〇〇をご利用中の○○株式会社の△△です。今回は、すでに◯◯を導入いただいている御社だからこそ出てくる“今の業務とのズレ”について、⬜︎社様の事例とあわせてご提案させていただきたくご連絡しました。

↓(それって今のうちに必要ですか?)

ありがとうございます!実は⬜︎社様でも、最初の導入から1年経ち、現場の人員構成が変わったことで「マニュアル通りだと逆に時間がかかる」という声が出始めていました。

↓(うちでも似たこと言ってるかも…)

御社もここ数ヶ月で◯◯業務が拡張されていて、当初想定していた範囲を超えているように見受けられます。

↓(それは気づいてなかった…)

実際に⬜︎社様では、課題に気づいてから☆ヶ月で〇〇を拡張し、結果として全体の対応スピードが△%向上したというデータも出ております。もし少しでもご興味あれば、御社向けに5分で全体像を整理した資料をお送りしますが、いかがでしょうか?

この話法のキモは、“過去の成功体験”に安心しているお客様に、「今も同じで大丈夫か?」をやさしく問いかけること。

リプレイス提案ではなく、“次の最適”を一緒に探すスタンスで臨むことで、無理なく追加提案が刺さりやすくなります。

営業トークスクリプトを作成する5つのメリット

「迷いなく話せる型」が手に入る

話す前に迷わないだけで、商談の8割は決まります。

どんなに経験を積んでも、「何から話そう…」と頭が真っ白になる瞬間って、正直ありますよね。

型があることで、言葉に詰まらず、“考えながら話す”というムダな脳内作業が一気に減ります。

特に法人営業では、1つの躓きが信頼の歯車を狂わせることもあるので、話す順序が整っているだけで安心感が伝わります。

ただのセリフではなく、自分の言葉で整理された“流れ”を持っているかどうかがポイントです。

・「最初の一言」を決めておくと、沈黙せずに会話を始められる

・「商談の地図」を描いておくと、話が逸れてもすぐに軌道を戻せる

話す内容を探すのではなく、話す“順番”を決めておくことが、結果への最短ルートになります。

「Themodel型営業」が実現できる

スクリプトがあるだけで、営業の仕組みが一気に“型”になる。

言い方を変えると、「誰がやっても成果が出る状態」が作れる、ということです。

属人化していたトークが言語化されると、説明の順番も、伝え方の温度感も、ぶれにくくなります。

それがそのまま、チーム全体の商談精度と歩留まり改善につながっていきます。

「Themodel型営業」の本質は、偶然じゃなく“設計された再現性”にあります。

スクリプトは、その入り口をつくるための営業の“設計図”です。

・「誰が話しても成果が出せる設計」を用意して、営業組織を仕組みに変える

・「属人的な感覚」を言語に落とし込み、育成と再現を加速させる

型があれば、迷わず進める。進めば、チームが勝てる。その起点が、スクリプトです。

「インサイドセールスとフィールドセールス」の連携がスムーズになる

スクリプトがあるだけで、情報の“引き継ぎ漏れ”が激減します。

会話の流れが言語化されているから、前工程と後工程がズレずに噛み合います。

現場では「聞いた・聞いてない」「言った・言ってない」のズレが、商談の温度を一気に下げる原因になります。

その点、トークスクリプトは共通言語として機能し、連携ミスの“予防線”になります。

特に分業体制をとる営業組織では、言葉の精度がそのまま成果の精度に直結します。

チームで売る体制を強くしたいなら、まず“話す順番”の型を合わせることが出発点です。

・「ヒアリング内容の粒度」を揃えて、情報のズレを防止する

・「トスアップの基準」を明確にして、引き継ぎを効率化する

営業のバトンは、話し方のルールがあるだけで驚くほどスムーズに渡せます。

「成果が出たトーク」を横展開できる

成果が出たトークは、属人的にせずチーム全体の資産に変えると強いです。

「うまくいった会話」がその人だけのものになってしまうと、営業組織の再現性が育ちません。

たとえば、ヒアリングの切り口ひとつでも「それ、どう聞いたの?」という疑問がよく出ます。

その瞬間の流れや言い回しまで言語化しておくと、他のメンバーも同じ空気感で再現できます。

大事なのは、トークを“言葉”として残すことではなく、“流れ”として展開できる状態にすること。

商談という生ものは、感覚に頼るとすぐ再現性が崩れるので、「どう話したか」ではなく「なぜその流れにしたか」の文脈まで共有しておくのが肝になります。

・「初回商談で刺さった切り返し」を再現して、次の商談に使い回す

・「失注から得た言い回しの修正点」を、チーム全体で共有して活用する

属人的な会話を、組織の勝ちパターンに変える。

それが横展開の本質です。

「新人が倍速で成長」できるようになる

最初から“話す中身”が決まっていれば、新人の伸び方はまるで違います。

どれだけ緊張していても、伝える順番が頭にあるだけで、不安が一気に和らぎます。

商談の場でつまずくのは、内容よりも「何から話すか」の迷いです。

新人は特に、沈黙を恐れて焦ってしまったり、話が散らかって伝わらなくなることが多いです。

トークスクリプトがあると、言葉が自然につながって、余計な思考を挟まずに進められます。

一つ一つの言葉が線ではなく、“流れ”として頭に入っている状態が理想です。

・「アイスブレイクの入り方」を決めておくと、初対面でも自然に会話を始められる

・「価値訴求の伝え順」を整えておくと、相手が納得するスピードが速くなる

経験ではなく“準備”で勝つ。

その場で悩まない状態こそ、新人を一気にプロに近づける近道です。

【社内活用事例】営業のヒアリングで有効だったトークスクリプトの3つの凄い活用術

「仮説前提」で質問すると主導権が取れる

商談の序盤で主導権を握るには、「仮説を提示したうえで質問する」ことが非常に有効です。

顧客は「何を聞かれるのか」が見えると安心し、答えやすくなります。

さらに、“ちゃんと調べてきてくれている”という信頼も生まれます。

こちらから仮説を提示すれば、会話の土台をつくりやすく、相手の本音を引き出しやすくなります。

テンプレート例文

〇〇の導入支援を行っております○○株式会社の△△と申します。事前に御社の◯◯事業を拝見し、△△の部分でお困りではないかと仮説を立ててきました。

↓(そうですね、たしかにその部分は…)

ありがとうございます。たとえば◯◯のレポート集計に⬜︎時間かかっているのでは、と推察していますがいかがでしょうか?

↓(それ、まさに今ネックなんです)

もしそうであれば、◯◯の自動化により☆%ほど作業を圧縮できる見込みがあります。現在、△△業界ではそのようなケースが増えています。

↓(他社でも使っているんですね)

ちなみに同じような事業形態の◯◯社様は、初月で⬜︎件のレポートを自動化されました。御社に合うかどうか、5分ほどでご説明できますが、いかがでしょうか?

このトークのポイントは、仮説を提示することで「無目的なヒアリング」ではなく、「課題に向けた提案の会話」にスイッチできること。顧客も“話を聞く理由”が明確になり、商談の温度が一気に上がります。

「他社と比較する視点」で意欲を引き出せる

商談の序盤で「他社ではすでに導入が進んでいる」という事実をさりげなく共有すると、お客さまの“自分ごと化”が一気に進みます。

とくに、同業種や競合の動向に敏感な企業ほど「うちはどうなんだ?」という心理が働き、検討意欲が高まりやすくなります。

単なる情報提供ではなく、あくまで“事例として紹介する”ことで、圧をかけずに興味を引き出すことができます。

テンプレート例文

〇〇の支援を行っております○○株式会社の△△と申します。実は、同じ業界の⬜︎社さまでも〇〇を導入いただいており、御社にも近い形でご支援できるかと思い、ご連絡いたしました。

↓(それ、ちょっと気になります)

ありがとうございます!たとえば⬜︎社さまでは、導入から☆週間で既存ツールとの連携を完了し、△週目には〇〇レポートが自動化され始めました。

↓(うちの場合もそうなりますか?)

はい、御社のように多拠点展開されている場合でも、業務ごとにカスタマイズ対応が可能で、☆週目には部門ごとのデータ活用が進み始めるケースが多いです。

↓(それなら社内でも進めやすいかも)

ちなみに、⬜︎社さまでは導入4ヶ月で年間△△時間分の作業を削減されました。御社の場合も、現状の業務フローをもとに想定効果をご提示できますが、資料だけでもお送りしますか?

このトークのポイントは、“他社と比較して遅れているかも”という気づきを与えつつ、圧をかけずに「御社ならこうなります」と具体的に言語化すること。

自然な導線で“自分ごと”として捉えてもらえるかどうかが、ヒアリングの深さに直結します。

「複数部署に波及する話」を最初に仕込む

商談序盤で「この話、他部署にも関わるかもしれない」と相手に気づかせることで、社内展開や稟議のスピードが大きく変わります。

特にIT系の商材では、業務改善が一部署に留まらないことが多く、最初からその視点を入れておくと話が広がりやすくなります。

ヒアリングの段階で“横展開”の可能性を言語化して伝えることで、先回りして決裁構造を見据えた動きがしやすくなります。

テンプレート例文

〇〇の業務効率化を支援している○○株式会社の△△と申します。特に、複数部署にまたがる業務フローの整理や見える化に強みがあります。

↓(それ、たとえばどんな場面ですか?)

ありがとうございます!たとえば〇〇部門で導入した際、実は△△部や⬜︎⬜︎チームでも似た課題があり、同時に活用が進みました。

↓(他部署にも展開できるんですね)

はい、たとえば御社のように☆名規模の企業様ですと、営業部が導入してから1ヶ月後には、サポート部門でも同じ機能を使って業務フローを一元化されています。

↓(社内でどう広げるか、イメージ湧きました)

ちなみに、同じ業界の◯◯社様では、初月に導入したのは営業部だけでしたが、3ヶ月目には人事・経理も含めた5部門で活用されるまでになりました。資料だけでも一度見ていただけたらと思うのですが、いかがでしょうか?

このトークのポイントは、「この話は御社の他部門にも関わるかもしれませんね」と自然に気づかせる仕掛けを最初に置くこと。

相手の中に“社内展開の理由”を作ることで、検討スピードと巻き込み力が大きく変わってきます。

営業トークスクリプトの作り方に関するよくある質問

Q. トークスクリプトに“王道の流れ”ってあるの?

→ 「つかみ→課題の言語化→解決策の提示→次アクション」この流れが鉄板です。

最初の15秒で興味を引き、相手の“モヤモヤ”を言語化してあげることが大切です。そこから自社の価値に繋げて、自然に次に繋げていきましょう。

Q. トークの参考例って、どこで探せばいいの?

→ 社内の“トップ営業の録音”が一番使えます。

ネットより、実際に売れてる人の話し方や言い回しをそのまま真似るのが近道です。文字起こしして型にするのがオススメ。

Q. トークスクリプトって、どうやって良くしていけばいいの?

→ “滑ったセリフ”を毎週見直すだけで精度が爆上がりします。

録音を聴き返して、「刺さらなかったフレーズ」を削ぎ落とす。PDCAじゃなくて、“セリフ単位のチューニング”が鍵です。

Q. トークスクリプトって、使う場面が限られてるの?

→ 初回訪問やヒアリングだけでなく、提案時・商談のクロージングにも効きます。

むしろ「詰める場面」ほど、言葉選びが勝負。緊張する場面こそ、スクリプトが支えになります。

Q. 顧客の心をグッと掴むトークのコツって何?

→ 相手が「え、なんでわかるの?」と感じる一言を入れるのがコツです。

想定課題をズバッと突くと、一気に信頼が生まれます。事前リサーチと“言い回しの精度”が命です。

Q. トークスクリプトって、結局どんな効果があるの?

→ 誰が話しても、一定以上の成果が出る“勝ちパターン”になります。

新人でもベテランでも、ムラがなくなり、チーム全体の打率が底上げされます。現場の再現性が生まれるのが最大のメリットです。

【編集部が厳選】合わせて読みたい記事

トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】

営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】

アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン

営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ

営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル

17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】

【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集

ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】

営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】

営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット

【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き

【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴

2025年【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説

2025年【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説

2025年成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準

2025年最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準

IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準

営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点

2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術

営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き/2025年最新】

2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説

【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準

東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方

最終更新日