テレアポはなぜなくならない?【2026年最新】よくある10の壁と乗り越え方

「テレアポって、もう古いし意味ないんじゃないか…?」

営業活動において、テレアポの役割に疑問を感じながらも、他に有効な手段が見つからずに続けている。多くの営業担当者様が、そんなジレンマを抱えているのではないでしょうか。

ですが、多くの企業がテレアポを「なくせない」のには、明確な理由があります。

やり方さえ間違えなければ、テレアポは今でも、そしてこれからも、ビジネスを加速させる強力な武器になり得るのです。

この記事では、2025年の最新の市場環境を踏まえ、テレアポで多くの人がつまずく「よくある課題」を乗り越え、着実に成果を出すための新しい常識を、営業のプロ集団「スタジアム」が徹底解説します。

本記事を読むと分かること

・なぜ今、テレアポが見直されているのか?実はなくならない「3つの視点」

・テレアポで多くの人がつまずく「10の壁」と乗り越え方

・テレアポで成果を出す!今すぐ実践できる5つの手順

「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!

なぜ今、テレアポが見直されているのか?実はなくならない「3つの視点」

「AIがトーク内容を分析」して、成果を再現可能な“営業資産”に変えられる

音声のやり取りは、その瞬間限りで終わってしまうように思われがちですが、実は“営業の資産”に変えることができます。

理由は、AIが通話内容を分析すれば、成果を出した営業トークの「共通項」や「改善点」が見えるようになり、再現性のある営業プロセスが構築できるからです。

具体的な活用例は以下の通りです。

- ChatGPTで過去の成約通話20件を文字起こしし、成約率の高い「ヒアリング質問」や「クロージングの流れ」を抽出。マニュアル化して新人教育に活用

- 通話ログを分析した結果、毎回「料金提示後」に反応が鈍くなっている傾向を発見。順番を変えて先にメリット訴求を行うよう改善

- 顧客が繰り返し使っていたワードに「スピード対応」「導入実績」があったため、次回提案時にそれを強調した資料を作成

このようにAIを活用すれば、営業活動の感覚的な部分を「見える化」し、成果の出るパターンを誰でも使える“武器”に変えることができます。

「アウトバウンド」「新規開拓」で有効なチャネルが、実は電話だったりする

メールやフォームが主流の今でも、新規開拓において“電話”が思わぬ突破口になることがあります。

というのも、電話には「タイミングさえ合えば、決裁者と直接つながれる」という特有の強みがあるからです。

他のチャネルでは届かない相手に、一発でリーチできる瞬間があるのが電話の面白いところです。

具体的なシーンをいくつかご紹介します。

- フォームからは一切返事がなかった役員に、朝の8:50に電話をかけたところ、偶然本人が出て3分で商談機会を確保。

- 製造業の中小企業ではメールはスルーされがちでも、電話は日常業務の延長線にあるため反応率が高い

- 多忙な店舗責任者にメールを送っても既読すらされなかったが、電話で「今、大丈夫ですか?」と聞いたらその場で即決をもらえた。

こうした“リアルな接点”を持てるチャネルとして、電話は今も現場で生き残り続けています。

タイミングと工夫次第で、新規開拓の突破口になる可能性があります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

アポ率を劇的に改善!アウトバウンドコール準備の全ステップ

「リアルタイムの声の揺らぎ」で、文章では掴めない“本音”が引き出せる

電話には、文章では拾えない“空気の揺らぎ”が残されています。

それは、言葉そのものよりも「声のトーン」「間の取り方」「ため息」など、相手の感情が無意識ににじむ“音の情報”です。

このリアルタイムなニュアンスを感じ取れることで、顧客の本音に一歩近づくことができるんです。

実際にこんな場面があります。

- 資料請求後の「検討中です」という返答が妙に歯切れ悪く感じたため、さらに深堀りして聞いたら「実は競合他社と迷っていて…」と本音が出てきた。

- メールでは前向きな言葉が返ってきていた顧客に電話したところ、「ん〜…」という微妙な反応があり、無理に追わず機を見て再アプローチに切り替えた。

- 「上と相談します」と言ったときだけ声が一瞬固くなったため、決裁者が別にいると察知。社内のリード先を変更して再提案に成功した。

このように、声には“感情のヒント”が含まれていて、それを掴めるかどうかで商談の流れは大きく変わってきます。

▼編集部のおすすめ動画を見る

【保存版】脳科学的に購買率が高まる声のトーン2ステップ【営業戦略】

テレアポで多くの人がつまずく「10の壁」と乗り越え方

テレアポの可能性を理解しつつも、多くの方が成果を出せずに悩んでいます。それはなぜでしょうか。

ここでは、多くの企業がつまずきがちな「10の壁」と、それを乗り越えるためのヒントをご紹介します。

壁1:「費用対効果が合わない…」と感じていませんか?

「アポ獲得率0.5%のために100件電話するのは割に合わない」という見方は、確かにあります。人件費や通信費を考えると、非効率に感じるのも無理はありません。

たとえば以下のような事例が実際にあります。

- 新人営業が3日で300件かけてアポ1件、しかも「実は興味なかったんだよね」と軽く流され、心が折れそうになる

- 架電業務に時間を取られ、反応のあったインバウンドリードのフォローができず、商談のチャンスを逸した

乗り越え方

重要なのは「誰に電話するか」です。AIなどを活用して受注確度の高い企業リストを精密に作成したり、CTI(電話統合システム)で架電業務を効率化したりすることで、費用対効果は劇的に改善します。闇雲なアプローチから、戦略的なアプローチへの転換が鍵です。

壁2:やり方を間違えると、企業の印象を損ねるリスクも

丁寧さを欠いたアプローチは「迷惑電話」と受け取られ、企業のブランドイメージを損なうことさえあります。一度ついたネガティブな印象を覆すのは容易ではありません。

というのも、テレアポは相手の業務時間を奪う「一方的な接触手段」として捉えられやすく、内容以前に「電話してきたこと自体」がネガティブに受け取られてしまうことがあるからです。

たとえば、こんなケースがあります。

- あるSaaS企業が初回接触としてテレアポを行ったが、「見知らぬ番号は着信拒否するよう社内ルールで決めている」と言われ、以降はすべてメール経由にシフト

- 営業電話に対し「録音してますか?」と開口一番に確認され、少しでも言葉を間違えればクレームに発展する緊張感がある

- KPIを追うため、頻度高く電話をしてしまい、「もう大丈夫です」と電話すること自体断られてしまう

乗り越え方

プロが設計した質の高いトークスクリプトが不可欠です。

相手への敬意を払い、短い時間で「自分ごと」として話を聞いてもらえる流れを作るには、高度なノウハウが求められます。

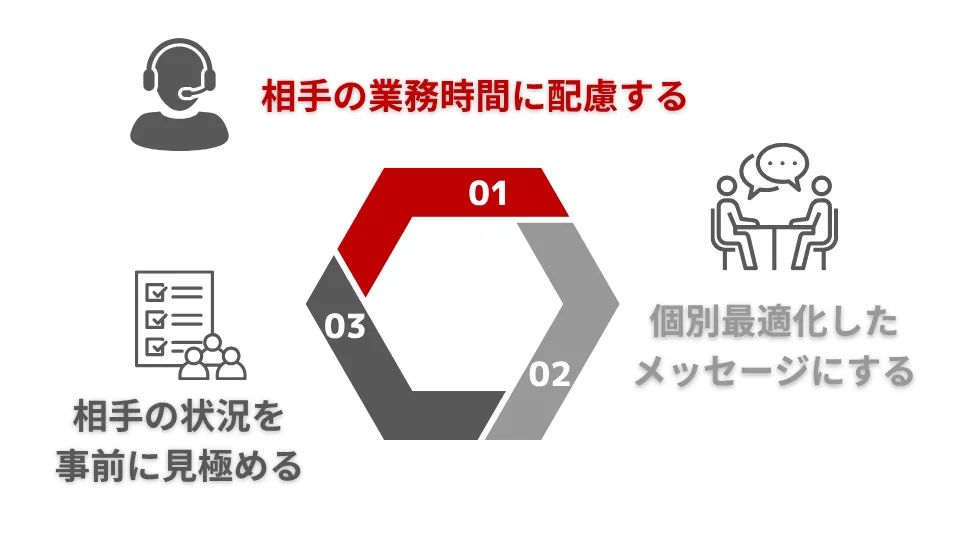

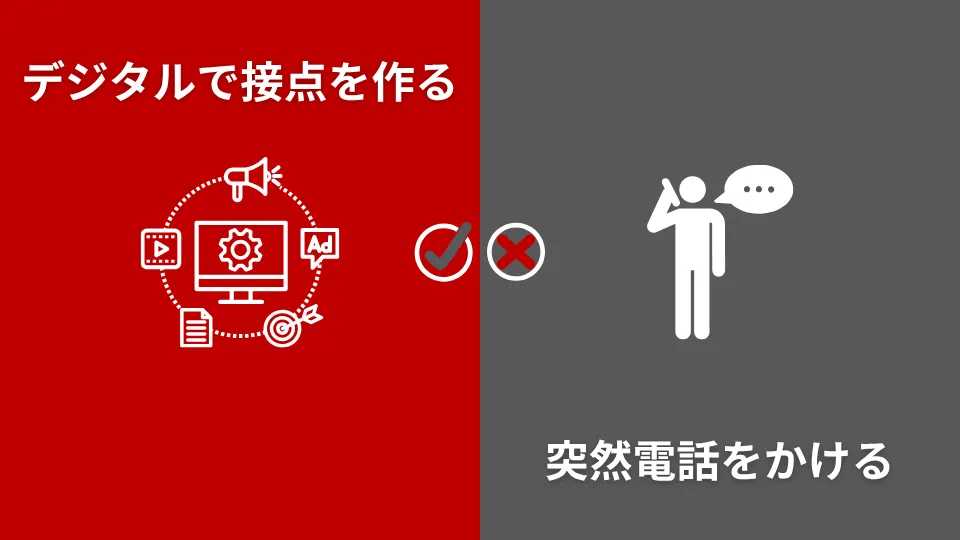

壁3:突然の電話が敬遠される時代の、スマートなアプローチとは?

今や電話は「緊急連絡」のツールという認識が強く、知らない番号からの突然の電話に違和感や警戒感を抱く人が増えています。

その理由は、社内外のやりとりがSlackやTeamsなどの非同期コミュニケーションに移行し、「電話=緊急連絡・トラブル対応」という位置づけが強くなってきたからです。

実際にこんな例があります。

- IT業界の顧客に架電したところ、「急ぎの話ですか?」と警戒され、日程調整の話すらさせてもらえなかった

- 事前連絡なく電話をかけた結果、「知らない人といきなり話すのは不快」という理由で商談につながらなかった

乗り越え方

事前のリサーチが重要です。

相手企業のプレスリリースや事業内容を把握した上で、「〇〇の件で、貴社のお役に立てると考えお電話しました」と具体的に伝えることで、相手の聞く姿勢を引き出せます。

壁4:担当者の心理的な負担、どうすれば軽減できる?

PCに表示された架電リストを開くのが、ただただ憂鬱になる。

「断られる=自分の人格を否定された」と感じてしまい 、心が削られていく。

この見えないコストは、担当者のパフォーマンスを低下させ、組織の活力を静かに蝕む深刻な問題です。

乗り越え方

精神論ではなく、「仕組み」で解決していくのがポイントです。

「ナレッジシェア会」を週に一度開催し、成功体験はもちろん、「こんな風に断られて心が折れそうになった」という失敗体験すらもオープンに共有する。

アポ獲得数だけでなく、顧客から引き出せた有益な情報など、プロセス自体を評価する制度も有効です。

そして、この最も重い荷物を専門家にアウトソースし、社員には本来注力すべきコア業務に集中してもらうことも、組織を守る賢明な選択肢です。

壁5:「ガチャ切り」されてしまい、本題に入れない

今や、多くの企業が営業の初動をオンラインだけで完結できる体制を整えつつあります。

特にBtoB業界では、問い合わせや資料請求、商談設定まですべてがWeb上で完結する流れが一般化し、あえて電話を使う必要性が薄れつつあります。

こういった背景から、従来の“数をこなすテレアポ”では、人的リソースばかり消費されてしまい、成果に直結しにくくなっています。

今は「いかに効率よく、相手の都合に合わせた営業導線を設計するか」が問われる時代です。ここまでの状況も踏まえて、それでもテレアポがもっとも効果が高く、顧客にとっても価値のあるシーンがあることも確かです。テレアポではどのワークフローよりも担当者が今解決したいことを解消できる可能性を持っているのです。

乗り越え方

"最初の15秒"で重要なのは、相手の頭に「売り込みだ」という警報を鳴らさせないこと。

「〇〇業界の最新動向について、3分だけお時間をいただけませんか?」と、相手のメリットと時間を明確に区切って提示します。

たとえ一度「結構です」と言われても、「承知いたしました。

ちなみに、皆様にご好評いただいている△△の資料だけでもお送りしましょうか?」と続けられる「切り返しトーク」のパターンを複数用意しておけば、チャンスが生まれます。

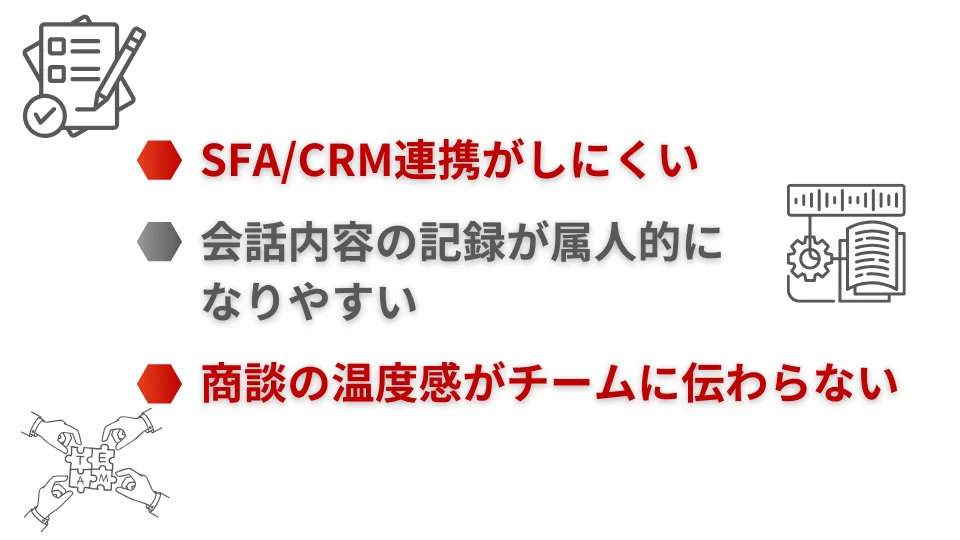

壁6:「活動が資産にならない」SFA/CRM連携の壁

SFAやCRMと連携しにくかったり、スプレッドシートでの入力業務が効率化されていない状態での架電中心の営業フローは、あまり賢明ではないかもしれません。

なぜなら、会話内容の記録が属人的かつ曖昧になりやすく、再現性のあるナレッジとして蓄積されづらいからです。

日々の営業活動が、誰か一人の記憶や手入力に依存している状態だと、チームの成長もマネジメントの精度も停滞するかもしれません

- 架電後にCRMへメモを転記する際、記憶ベースになるため誤差が出やすく、商談の温度感がチームに伝わらない

- 通話録音していても、要点を抽出して共有するのに時間がかかり、結局「録って終わり」になってしまう

- Notta+Zapierのような音声自動化ツールを使えば、通話内容→要約→Salesforce反映まで一気通貫でき、入力漏れが激減する

乗り越え方

人力での記録というボトルネックを、テクノロジーで解消します。

具体的には、「通話内容のテキスト化→AIによる要約→Salesforceなどへの自動反映」というフローを一気通貫で実現するなど、今の時代、仕組みを作ってテレアポに向き合うことが重要です。

壁7:リモートワークとSlack文化で「突然の電話」が通用しない壁

リモートワークが普及し、多くの人がオフィスに常駐しなくなりました。会社の代表電話にいくらかけても、担当者には一向に繋がらない。

「〇〇は本日、在宅勤務でして…」という返答に、なすすべなく電話を切る。

物理的に「繋がらない」という、テレアポの根幹を揺るがす壁が立ちはだかっています。

乗り越え方

固定電話への架電という古い常識を捨て、新しいアプローチ手法を組み合わせる必要があります。企業の問い合わせフォームや、SNSのビジネスアカウントを通じてコンタクトを取り、オンラインでの面談を打診する。

あるいは、キーパーソンの名前を特定し、手紙や資料を送付した上で「先日お送りした資料の件で」と電話をかける。オフラインとオンラインを組み合わせた多角的なアプローチが求められます

壁8:他の有効なアプローチ手法のが台頭

営業活動をSFAやダッシュボードで見える化していくと、架電の“見えづらさ”が浮き彫りになります。

コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、Web広告、ウェビナー…。

元記事が示すように、電話以外にも顧客にアプローチする有効な手段が数多く登場しました。

顧客側も、まずは自分で情報を調べて比較検討するのが当たり前になっています。テレアポだけが唯一の武器だった時代は、終わりを告げたのです。

- たとえば10件架電しても誰にもつながらない日は珍しくなく、SFA上は“活動していないように見える”ことで、チームの士気が落ちることも。

- メールやLPのクリック率、開封率を可視化できる仕組みが整ってくると、「何に反応があったか」がすぐに分かり、次の打ち手も明確になりやすい。

- 繋がった、アポになった、だけではなく「NG理由」「担当者」「予算調整のタイミング」など得られた情報を工数をかけずに蓄積していく工夫が最重要。

乗り越え方

テレアポを「孤立した施策」ではなく、「数ある施策の一つ」として位置づけ直し、連携させることが重要です。

例えば、ウェビナー参加者にフォローコールをする、資料請求者に電話で補足説明をするなど、他の施策で得た見込み客の興味関心を、電話による直接対話で「商談」へと昇華させます。

テレアポは、顧客接点の最終的な刈り取り役として、今もなお強力な役割を担えるのです。

▼編集部のおすすめ動画を見る

営業プロセス可視化と強化: 課題,戦略,成功へのステップ解説

壁9:営業とマーケティングの根深い「部門間分断」

今の営業現場では、「偶然つながること」を前提にしたテレアポよりも、「相手が関心を持ったタイミングでの接触」が主流になりつつあります。しかし、多くの企業で営業とマーケティングは互いに不満を抱え、協力するどころか対立しています。顧客情報が分断され、同じ顧客に別の担当者がアプローチしてしまうといった機会損失が、日常的に発生しています。

- 自社ウェビナーに参加した企業に対して、当日の質問内容や関心テーマを踏まえた個別提案を送付→返信率がテレアポが倍以上になることも。

- 営業メールにZOOM案内付きのカレンダーリンクを添付→受信者のタイミングで自然に商談設定でき、無理なく接触の壁を突破できるようにする。

- 「業界ごとのホットトピック」を収集し、それを切り口にしたメールを送る

乗り越え方

両部門の共通のゴール(KGI)を設定し、そのための連携したKPIを設計することが第一歩です。

SFAやMAを連携させ、マーケティング活動から営業活動までの顧客の動きを「見える化」します。

「どういう状態の見込み客を」「どのタイミングで」「どちらの部署が」「どうアプローチするか」というルール(SLA)を明確に定めることで、組織は一枚岩となって顧客に向き合うことができます

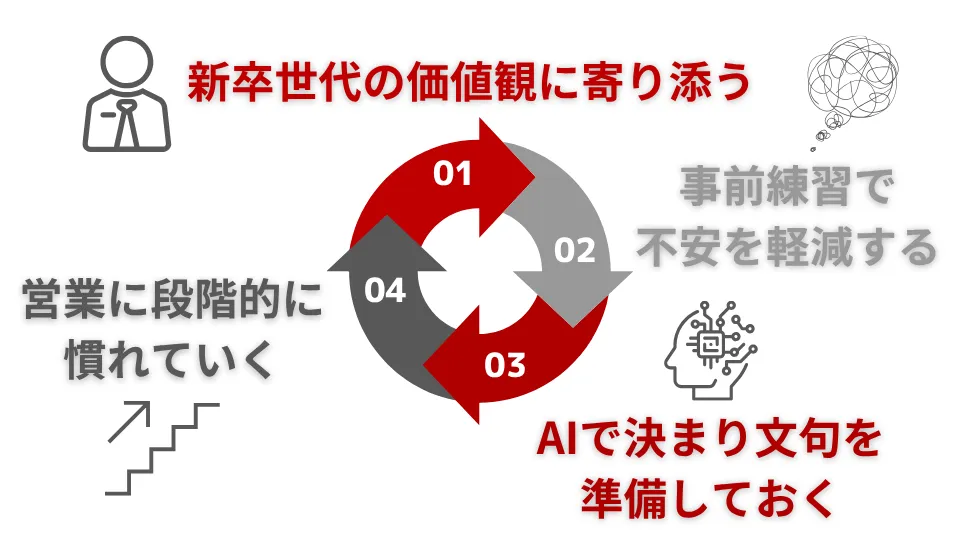

壁10:テレアポ担当者の「採用と育成」が極めて困難

少子高齢化が進む中、営業担当者、特にテレアポのような精神的負担の大きい職種の採用はますます困難になっています。

時間とコストをかけてようやく採用しても、すぐに辞めてしまう。

OJTで育成しようにも、教える側のリソースが足りず、なかなか育たない。結果、組織としてのアウトプットが安定しないという悪循環に陥ります。

乗り越え方

自社で全てを抱え込む「自前主義」から専門家の力を活用する「アウトソーシング」が現実的な解決策となります。

採用や育成にかかる莫大な時間とコスト、そしてマネジメントの手間を削減し、プロフェッショナルによる安定した高品質なアウトプットを即座に手に入れる。

これは、変化の速い時代を勝ち抜くための、賢明な経営戦略です。

テレアポがなくならない可能性が高い業界領域3選

「シニア向け商材」は、“資料より声”のほうが聞く耳を持ってもらえる

シニア層にアプローチする場合、紙やデジタルの資料だけでは反応が得られにくく、むしろ“声のやり取り”の方が信頼されやすいと感じることがあります。

というのも、高齢の方は文字を読むより、耳で聞いて内容を理解する方が自然なことも多く、また相手の声から人柄を感じ取りやすいからです。

以下のような具体例からも、声によるコミュニケーションの有効性が見えてきます。

- トークスクリプトに「ご家族の健康が気になる方におすすめです」と入れたことで、70代の方が「うちにも孫がいるし、ちょっと考えてみようか」と反応した

- メールが既読にならなかったシニア向け法人に電話をかけたら、3コール以内で出てもらえ、話を聞いてもらえた

- 初回は断られたが、3回の電話で誠実に説明を重ねた結果「信頼できる人だと感じた」と言われ、成約に至った

このように、シニア層には“話すこと”そのものが信頼構築の第一歩になることが多く、声で届けるアプローチは今後も重要な手段になりそうです。

「不動産・保険・士業」は、“対人信頼”がスタート地点のビジネスだから電話が生きる

この領域では、最初の接点で「この人は信頼できそうか」が判断基準になることが多く、メールや資料より“声の印象”が重視される傾向があります。

なぜなら、扱うサービスや金額が大きく、“人”に任せる性質が強いため、顔の見えないやり取りでは不安が残りやすいからです。

以下のような実践例からも、声を届ける意味が明確になってきます。

- 少し柔らかめのフレーズを追加し、声のトーンに温かみを持たせたところ「丁寧でちゃんとした人だと思った」と言われ、アポ率が向上した

- 不動産業者に資料だけ送った際は無反応だったが、「先日資料をお送りした件でして…」と一言電話しただけで、「今ちょうど考えてた」と面談に繋がった

- 士業事務所に電話でヒアリングを丁寧に行ったことで、「紹介できる別の事務所があるかも」と言われ、紹介経由で新たな案件が生まれた

このように“声で人柄が伝わる”電話は、信頼から始まるビジネスにおいて、今後もなくせない武器になっていく可能性が高いです。

「製造業×地方企業」では、メールより“ひと言の電話”が圧倒的に強い

地方の製造業では、メールだけでは接点を持つことすら難しいことが多く、“電話で直接話す”という手段がいまだに最も効くと感じる場面が少なくありません。

というのも、多くの現場ではパソコンに常時向き合う文化がなく、メールが見られるのは一日のうちごく限られた時間だけということもあります。

以下のようなリアルな現場感のある事例が、電話の有効性を物語っています。

- 地方の部品加工会社に5通以上メールを送っても反応ゼロだったが、代表電話にかけたら「まさに探してた」と即アポを獲得

- 昼休憩のタイミングを狙って「今、社長いらっしゃいますか?」と電話したら「5分だけなら」と話を聞いてもらえ、訪問につながった

- 初回電話で「今からFAXで資料送りますね」と伝えたら、「じゃあ見ておくよ」と反応が変わり、FAX後すぐに折り返しの連絡をもらえた

このように、“メールより声”が相手に届く現場では、たった一言の電話が突破口になることが少なくありません。

テレアポで成果を出す!5つの手順

「顧客情報の事前深掘り」は、AIに任せて営業は本質だけに集中する

営業が一番時間をかけたいのは「お客様の課題をどう解決するか」を考えることです。

しかし実際は、企業情報を集めたり、業界トレンドを探したり、膨大な“下調べ”に時間を取られてしまい、本来の仕事に集中しきれないケースも多いかもしれません。

そうした前準備こそ、生成AIの得意分野です。

具体的には以下のような使い方が効果的です。

- ChatGPTに「株式会社〇〇の事業内容と最近の業界課題を要約して」と指示すれば、5分以内で商談用の下地資料が完成する

- Geminiで過去の商談ログを分析し、「この業種では●●という課題に関心が高い」という仮説を事前に立てられる

- 顧客リストをAIにフィルタリングさせ、「従業員数100名以上かつ採用強化中」など無駄のないターゲット抽出が可能になる

このように情報収集と事前分析をAIに任せることで、営業は“提案の切り口”にだけ意識を集中できるようになります。

それだけで、同じ時間でも成果の出方が変わってくるでしょう。

▼編集部のおすすめ動画を見る

中級応用編【今すぐ実践!】AIで営業効率を劇的に上げる手法とは?

「スクリプトを作る」と、型通りでも“刺さる言い回し”が生まれる

電話をかける前に、いつも「何て切り出そう…」と悩んでしまう方も多いと思います。

こちらの意図をうまく伝えつつ、相手に不快感を与えない絶妙な言い回しって、本当に難しいですよね。

そんな“言葉の設計”を、もう一人で抱え込む必要はありません。生成AIは、実はこの部分にこそ本領を発揮します。

以下のような活用が、現場では非常に効果的です。

- 「今は結構です」と言われたときの返し方を「感じよく、でも引き下がりすぎず再接続につなげたい」と伝えると、5通りの“ちょうどいい表現”を提案してくれる

- 過去の成約トークを文字起こしして分析→「この言葉を冒頭で使った時のアポ獲得率が高かった」といった“再現性のある型”を自動で抽出してくれる

感覚や勘に頼らず、成果の出た言い回しをベースに、自分の言葉でアップデートできる。

その状態で電話をかけると、不思議と声のトーンにも自信がにじみ出て、相手の反応も変わってくるものです。

AIは、テレアポの“心の壁”を越えるための、最強の相棒になるかもしれません。

▼編集部のおすすめ動画を見る

Geminiでテレアポのスクリプトを作成

「時間帯ごとの接続傾向」を見える化すれば、テレアポ獲得の確率は倍になる

「つながる時間」がわかるだけで、テレアポの世界はまるで変わってきます。

なぜなら、相手が電話に出やすいタイミングを狙うだけで、同じ本数の架電でも成果が2倍近く変わることがあるからです。

闇雲に電話するのではなく、“つながる瞬間”を見極めてアプローチすることが、効率と成果の両方を高める近道になります。

具体的な活用方法としては、以下のようなものがあります。

- Googleカレンダーと連携させ、「木曜午後は不動産業界へ架電」と自動タスク配分。人手での時間管理が不要になる。

このように、AIの力を借りて“つながる確率が高い時間帯”を見える化することで、無駄を省き、狙い撃ちの営業が可能になります。

▼編集部のおすすめ動画を見る

テレアポ分析レポート

「CTI×SFAの連携」で、かけるだけの架電から“成果の出る架電”に変わる

ただ電話をかけるだけの営業から、一歩先に進むには「誰に・いつ・なぜ今かけるのか」が見えている必要があります。

この判断を支えてくれるのが、CTIとSFAの連携です。

データを一元化することで、“なんとなく”ではなく、明確な根拠を持った架電が可能になります。

具体的な事例は以下の通りです。

- 架電内容もCRMツールに自動で取り込み蓄積することで、メール開封や過去の不在回数に応じてリストを自動更新。架電優先度の高い顧客を見逃さずに対応

- チーム全体で「誰がいつ電話したか」を一覧表示。同じ相手に5人が連絡していた状態が一掃され、リード追跡の抜け漏れゼロへ

- 通電率・折返し率をAIが週次で可視化し、「午前中の方が接続率が高い」などの傾向をMTGで共有。戦略的に時間を配分できるように

このように、CTIとSFAを連携させることで、単なる数稼ぎの電話ではなく、戦略的に“成果の出る電話”に変えることができるようになります。

「全通話をAIに自動分析させる」と、勝てるトークとダメな言い回しが一発で分かる

「なぜあの通話はうまくいったのか?」を感覚ではなく、データで理解できるようになると、営業は驚くほど進化します。

生成AIを活用すれば、属人的な“勘”に頼らず、勝ちパターンと改善点が組織全体に共有されるようになります。

営業の「なんとなく」を脱却し、成果を再現可能にするためには、この通話分析の仕組みが大きな力になります。

具体的な取り組みは以下の通りです。

- ChatGPT APIと連携し、成約通話を解析。「過去の変化」から課題を探る質問が商談化率に直結し、スクリプトに即反映

- RevCommのAIが“謝りグセ”を自動検知し、「ごめんなさい」から「安心いただけるように〜」への言い換えでアポ率が向上

- 通話ログを要約し、「改善点3つ・良かった点3つ」を即出力。上司のフィードバック時間を半分以上削減

このように、通話のすべてをAIに預けることで、個人差の激しかった営業トークが、誰でも使える“勝ちパターン”へと変わっていきます。

テレアポでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!

「テレアポなぜなくならない」をがんばっているのに成果が出ない――そんな悩みを抱えていませんか?

効率が求められるこの時代に、いまだに“非効率の象徴”のように語られるテレアポを続けていると、「本当に意味があるのか?」と自問したくなる瞬間があるのも無理はありません。

でも実際のところ、テレアポがなくならないのは、正しく活用すれば成果につながるからです。

問題は「やり方」と「リソース」にあるのではないでしょうか。

自社で改善の道を模索するのも一つですが、第三者の視点からプロに相談してみることで、新たな気づきが得られるかもしれません。

IT・Web業界に精通し、実績ある営業のプロが伴走する「スタジアム」なら、現場に根ざした解決策を一緒に描くことができます。

営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?

※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。

“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。

今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!

最終更新日